理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニットの石 東博 理研ECL研究ユニットリーダー(開拓研究所 石形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニット 理研ECL研究ユニットリーダー)らの国際共同研究グループは、植物ホルモン[1]の一種であるストリゴラクトン[2]が、水の通り道である道管[3]の形成を制御することを発見しました。

本研究成果は、植物の形成層[4]がどのように道管を形成しながら肥大していくかの理解を深めるとともに、乾燥耐性に強い農作物の作出に貢献すると期待されます。

今回、国際共同研究グループは、シロイヌナズナ[5]を用いて、形成層での肥大成長[4]過程における遺伝子発現の変化を一細胞レベルで明らかにすることに成功し、その結果、形成層幹細胞が特異的な遺伝子発現パターンを持つことを発見しました。また、ストリゴラクトンのシグナルが肥大成長過程で変化することを見いだし、実際にストリゴラクトンのシグナルが道管の形成を制御すること、また道管の数が植物の乾燥耐性に寄与することも突き止めました。

本研究は、科学雑誌『Nature Communications』オンライン版(4月28日付:日本時間4月28日)に掲載されました。

背景

陸上植物が繁栄した理由の一つに、形成層による肥大成長(二次成長)を獲得したことが挙げられます。形成層で細胞が盛んに分裂して、新しく木部[3]や篩部(しぶ)[3]などの輸送組織をつくることで、植物体はより大きく成長することができ、さらに樹木の幹などのように太くなることで巨大化する植物体を力学的に支えています。また形成層からつくられた木部は、バイオマスの大部分を占めることから、私たちの生活にも密接に関わっています。

その形成層で、一つの細胞から木部と篩部の両方がつくり出される形成層幹細胞が存在することを石理研ECL研究ユニットリーダーらは2019年に実証しました注1)。形成層幹細胞は、実に多くの役割を同時に果たしているため、どのような機構で制御されているかは、生物学的にとても興味深い論点でした。しかし、形成層幹細胞は細胞壁で隣の細胞と結合しており、形成層幹細胞だけ取り出して解析することが困難であったため、その理解が遅れていました。- 注1)Dongbo Shi et al. 2019, Bifacial cambium stem cells generate xylem and phloem during radial plant growth, Development. (2019) 146 (1): dev171355.

研究手法と成果

国際共同研究グループは、核抽出法などを改良して、植物細胞全体ではなく、その細胞核を抽出することでその困難を克服し、植物組織から効率よく一細胞・核解析[6]を行う手法を開発し、形成層幹細胞の特徴をつかむことに成功しました。

「核抽出」は古くから植物研究に用いられている簡便な方法で、植物の組織を刃物で切り刻むだけです。しかし近年の技術の発展により、たった一つの核からでも、その中の成分(mRNA[7])を解析できる一細胞・核解析が可能になっています。

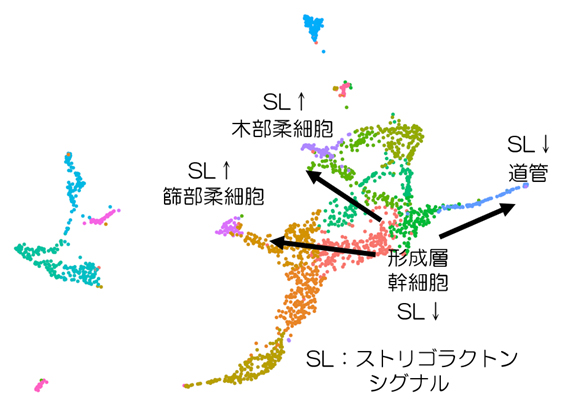

そこで、肥大成長が進むシロイヌナズナを用いて、一細胞・核解析を行い、各核の中のmRNAを解析したところ、図1のようなmRNAの構成によって描かれた植物細胞のアトラスを作成することができました。このアトラスでは植物細胞内のmRNAの違いが一目で分かるようになっており、多様な細胞の中で特徴的なmRNAの構成を持つ形成層幹細胞を見いだすことができました。また、形成層幹細胞からさまざまな種類の細胞に変化していく(分化)過程を捉えることもできました。

図1 一細胞・核解析で明らかになったシロイヌナズナ胚軸の細胞アトラス

一つの点が単離された一つの植物核を表しており、核内のmRNAの構成成分によってさまざまな種類(色)に区分けすることができ、一目で植物細胞内のmRNAの違いが分かる。形成層幹細胞や、分化したそれぞれの細胞種のmRNA構成から、ストリゴラクトンシグナル(SL)活性の違い(活性が高い:↑、低い:↓)が予想され、実験的にも実証された。

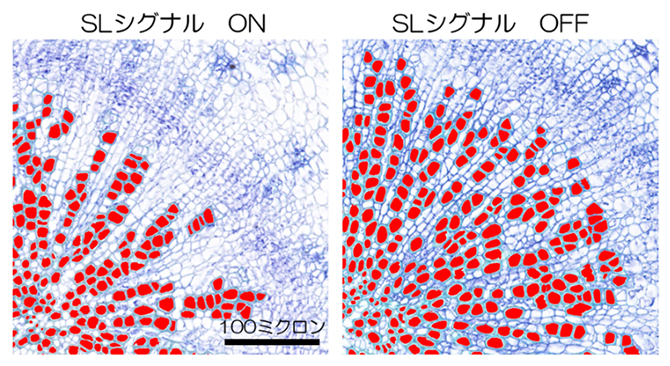

さらに解析を進めることで、形成層幹細胞からつくられる細胞の種類によって、ストリゴラクトンの働きが変化することが分かりました(図1)。また、ストリゴラクトンのシグナルが道管の形成を制御することも明らかになりました(図2)。

図2 通常のシロイヌナズナ(左)と、ストリゴラクトン(SL)シグナルの変異体(右)の胚軸断面の比較

ストリゴラクトン(SL)シグナルを操作すると、赤色で示された道管の数も変化することが分かった。SLが「off」のときの方が「on」のときより道管の数が多くなる。

ストリゴラクトンの働きが変わると、植物の乾燥耐性が変化することは知られていました。これまでは、水が蒸発する気孔の数や開閉の機能が変化することで乾燥耐性も変わると考えられていました注2)。今回の研究での新しいさまざまな実験結果から、国際共同研究グループは、気孔に加えて、道管の数も植物の乾燥耐性を定める新しい要因の一つであることを突き止めました。

- 注1)2014年1月27日プレスリリース「植物の環境ストレスに対抗する新しいアプローチ」

今後の期待

形成層幹細胞をはじめとしたそれぞれの細胞種が持つ特徴的なmRNAの構成が明らかになることで、植物が肥大成長する仕組みの研究が加速することが期待されます。また、ストリゴラクトンの活性を制御することで植物の乾燥耐性が変化することから、環境変化に強い有用な農作物の作出への貢献が期待されます。

本研究成果は、国際連合が定めた17の目標「持続可能な開発目標(SDGs)[8]」のうち、「2.飢餓をゼロに」「13.気候変動に具体的な対策を」「15.陸の豊かさも守ろう」への貢献につながるものです。

補足説明

- 1.植物ホルモン

植物がつくり、微量で生理反応を引き起こす物質。成長や防御反応などさまざまな生理作用の制御に関与する。オーキシン、サイトカイニン、エチレンなどが挙げられる。 - 2.ストリゴラクトン

植物がつくる低分子化合物で、ラクトン構造を有する植物ホルモンの一つ。土壌中に放出されると、植物と共生する共生菌を誘引する他、植物体の枝分かれ構造を制御する。SLはstrigolactoneの略。 - 3.道管、木部、篩部(しぶ)

栄養を植物体の隅々まで運ぶための組織。主に根から吸い上げた水や養分を運ぶ道管を含む木部と、主に葉で合成された有機物を運ぶ篩管(しかん)を含む篩部に分かれる。 - 4.形成層、肥大成長

肥大成長は伸長が完了した後の組織の放射軸に沿った(内側から外側への方向性を持った)成長。二次成長とも呼ばれる。形成層と呼ばれる組織で細胞が増殖し、木部や篩部などをつくり出すことによって成長する。 - 5.シロイヌナズナ

アブラナ科の植物。2000年に全ゲノム配列が解読されており、植物が持つ環境応答機能や個々の遺伝子機能を調べるために、世界中で研究材料に用いられている。 - 6.一細胞・核解析

平均化された細胞集団ではなく、個々の細胞、核を一つずつ解析すること。一細胞解析により、一細胞間での不均一性などを捉えることができる。 - 7.mRNA

メッセンジャーRNA。タンパク質の配列情報を持つRNAでDNAから転写される。細胞の機能によって構成が異なる。 - 8.持続可能な開発目標(SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17の目標から構成され、地球上の誰ひとりとして取り残さないことを誓っている。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる(外務省のホームページから一部改変して転載)。

国際共同研究グループ

理化学研究所

環境資源科学研究センター 形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニット

理研ECL研究ユニットリーダー 石 東博(シー・ドンボオ)

(開拓研究所 石形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニット 理研ECL研究ユニットリーダー)

ハイデルベルク大学(ドイツ)生命研究センター

教授 トーマス・グレッブ(Thomas Greb)

博士研究員 ジャオ・チヨウ(Jiao Zhao)

大学院生 キアラ・コイファー(Kiara Kaeufer)

他 3名

ポツダム大学(ドイツ)生化学・生物学研究所

石グループ(研究当時)

大学院生 ホイ・ツァオ(Hui Cao)

大学生(研究当時)リーヌス・ラッセン(Linus Lassen)

フンボルト大学ベルリン(ドイツ)生物学研究所

植物細胞・分子生物学部門

教授 ケースティン・カウフマン(Kerstin Kaufmann)

大学生(研究当時)シャオツァイ・シュー(Xiaocai Xu)

マックス・プランク分子植物生理学研究所(ドイツ)

インフラストラクチャー サービス部門

イメージングスペシャリスト 浜村有希(ハマムラ・ユキ)

研究支援

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(さきがけ)「多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス(研究総括:高橋淑子)」の研究課題「継続的成長を支える形成層幹細胞の動態と細胞間相互作用(研究者:石東博)」、ドイツ研究振興協会(DFG)(代表者:石東博、トーマス・グレッブ)、欧州研究評議会(ERC)(代表者:トーマス・グレッブ)の助成を受けて行われました。

また、石東博は日本学術振興会海外特別研究員制度による支援、ジャオ・チヨウは中国奨学金評議会(CSC)による支援、キアラ・コイファーはドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州による支援をそれぞれ受けました。

原論文情報

- Jiao Zhao, Dongbo Shi, Kiara Kaeufer, Changzheng Song, Dominik Both, Anna Lea Thier, Hui Cao, Linus Lassen, Xiaocai Xu, Yuki Hamamura, Laura Luzzietti, Tom Bennett, Kerstin Kaufmann, Thomas Greb, "Strigolactones optimise plant water usage by modulating vessel formation", Nature Communications, 10.1038/s41467-025-59072-y

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター 形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニット

理研ECL研究ユニットリーダー 石 東博(シー・ドンボオ)

(開拓研究所 石形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニット 理研ECL研究ユニットリーダー)

石 東博

石 東博

発表者コメント

今回の研究で得られた肥大成長する植物組織の細胞アトラスは、まさに航海図のように、今後の研究の指針となる情報が多く詰まっています。これらの情報を生かして、形成層幹細胞の働きの仕組みをこれから明らかにしていきます。

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム