2025年7月1日

理化学研究所

国立病院機構久里浜医療センター

静岡県立総合病院

静岡県立大学

日本人のアルコールの効き方、3タイプに分類可能

-若年日本人を対象とした包括的遺伝解析から解明-

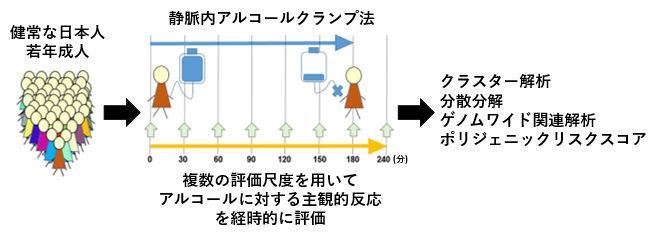

理化学研究所(理研)生命医科学研究センター ゲノム解析応用研究チームの寺尾 知可史 チームディレクター(静岡県立総合病院 免疫研究部長、静岡県立大学 特任教授)、ファーマコゲノミクス研究チームの曳野 圭子 研究員、莚田 泰誠 チームディレクター、国立病院機構久里浜医療センターの松下 幸生 院長らの共同研究グループは、日本人のアルコール反応性に着目し、健常な若年成人を対象に包括的なクラスタリング解析[1]を実施しました。その結果、アルコール摂取後の主観的反応(SR)[2]に基づき、参加者と評価尺度[3]の双方を三つのクラスター(タイプ)に分類可能であることが明らかとなりました。各参加者クラスターと評価尺度クラスターの間には強い対応関係が見られ、アルコール関連遺伝子との明確な遺伝型-表現型関係[4]も示されました。

本成果は、アルコール反応性の新たな分類指標の確立に寄与し、将来的には関連疾患リスクの高い個人の早期特定や予防的介入にも貢献する可能性があります。

アルコール代謝には個人差があり、要因には環境だけでなく遺伝的背景も関与します。今回、共同研究グループは、久里浜医療センター(神奈川県横須賀市)で募集した健常な日本人若年成人429人を対象に、SRを多面的に評価し、統計学的に反応パターンを分類しました。その結果、アルコール摂取後の評価尺度および個人の反応性を、いずれも三つのタイプに分類できることを初めて示しました。さらに、各クラスターはアルコール関連遺伝子によって特徴付けられ、その影響は時間的・量的に異なることも判明しました。

本研究成果は、科学誌『Neuropsychopharmacology』オンライン版(6月21日付)に掲載されました。

アルコールの反応性に関する解析を行った本研究の全体図

背景

アルコール関連疾患は、世界的に重要な公衆衛生上の課題の一つとされています。世界保健機関(WHO)の「Global Status Report on Alcohol and Health 2018」によると、アルコールの有害使用(健康被害や社会的・経済的な損失、事故・暴力・家庭問題につながる過度の飲酒)は全死亡の約5.3%に関与しているとされています。ただし、アルコール代謝には個人差があり、その違いは環境要因に加えて、遺伝的要因にも影響を受けることが知られています。アルコール代謝に主に関与する遺伝子としては、ADH1B(アルコール脱水素酵素1B)およびALDH2(アルデヒド脱水素酵素2)が知られており、東アジア人は共に特有の遺伝的多型[5]を有しています。しかし、ADH1BおよびALDH2遺伝子のみでは、アルコール摂取後の主観的反応(SR)や行動変化を十分に説明できません。近年、GCKR(rs1260326)、ALDH1B1(rs3043)、ALDH1A1(rs8187929)の三つの新たな遺伝子の関連領域が、日本人を対象とした飲酒行動のゲノムワイド関連解析(GWAS)[5]で飲酒行動に関連する遺伝子領域として同定されました注1)。

SRは、アルコールが体や脳にどのように作用しているかを反映する中間的な指標とされており、遺伝的な体質によって個人差が生じることが知られています。このような指標は、病気と遺伝的要因の間をつなぐ病気と遺伝的要因の間をつなぐ中間表現型(エンドフェノタイプ)として位置付けられており、SRはアルコール関連疾患のリスク予測因子としての有用性が報告されています。しかし、SRに対して複数の遺伝的要因を包括的に評価した大規模な遺伝学的解析は、まだ行われておらず、本研究では、アルコール反応性に関与する時間依存的な主観的感覚の変化と、その背後にある遺伝的要因との関連を解析することで、SRに関与する遺伝的基盤の全体像の解明に挑みました。

- 注1)Matoba N, Akiyama M, Ishigaki K, et al. GWAS of 165,084 Japanese individuals identified nine loci associated with dietary habits. Nat Hum Behav. 2020;4(3):308-16.

研究手法と成果

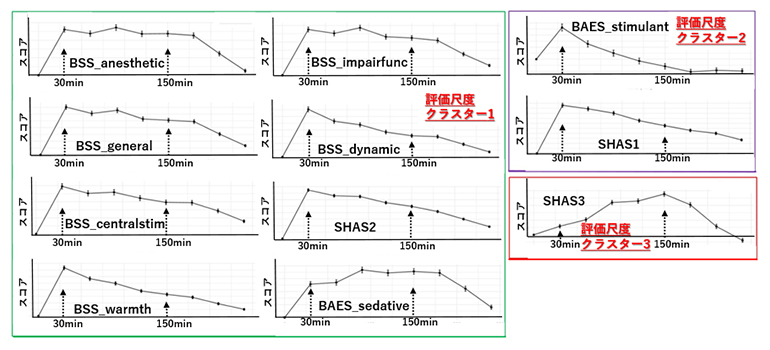

健常な日本人注2)若年成人を対象として、SRの時間依存的変化を定量的に評価しました。身体的な感覚の変化などを評価するBSS、BAES、SHAS[3]という3種類の評価尺度を用い、それぞれに含まれる計11の評価項目(サブスケール)を静脈内アルコールクランプ法(点滴によって血中のアルコール濃度を一定に保つ方法)による静脈からのアルコール投与後30分ごとに測定した結果、多くの項目のスコア[3](数値が大きいほど、各項目の程度が強いことを示す)が最初の30分後にピークを示し、一部は150分後にピークを示していました。この結果に基づき、30分および150分時点のスコアを代表的な反応指標として用いました(図1)。

図1 BSS、BAES、SHASの3種類の評価尺度の30分ごとのスコア

アルコール摂取後の主観的反応(SR)の時間依存的変化。横軸が時間(分)、縦軸がスコアを示す。30分値(クラスター1、2)あるいは150分値(クラスター3)でスコアはピークに達している。

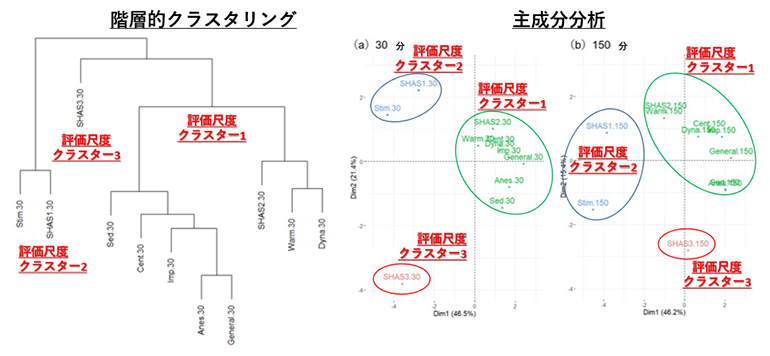

次に、おのおののサブスケールの時系列データを階層的クラスタリング[1]と主成分分析(PCA)[6]で解析した結果、サブスケールは三つのクラスターに分類されました(図2)。この分類は複数の手法で再現性が確認され、いずれの時点でも一貫していました。

図2 BSS、BAES、SHASの3種類の評価尺度のクラスター分類

左が階層クラスタリングの結果、右が主成分分析で(a)ピーク30分値、(b)ピーク150分値での結果。いずれも評価尺度クラスターは三つに分類されている。

同様のアプローチにより参加者を分類した結果、三つの明確な参加者クラスターが同定され、それぞれが特定の評価尺度クラスターと対応関係を示しました。具体的には、クラスター1に属する参加者は評価尺度クラスター1で最も高いスコアを示し、クラスター2の参加者は評価尺度クラスター3、クラスター3の参加者は評価尺度クラスター2において、それぞれ特徴的な傾向を示しました。このような対応関係は、SRにおける個人差が、参加者側と評価尺度側の双方で共通する構造的なパターンを持つことを示唆しています。

さらに、アルコール投与後30分時点におけるサブスケールスコアを用いて各参加者クラスターの反応を比較したところ、クラスター間で統計的に有意な差が認められました。特に、クラスター1は最も強い反応を示し、クラスター2、クラスター3の順に反応の程度が弱くなる傾向が確認されました。同様に、評価尺度クラスター側でも参加者クラスター1が、三つの参加者クラスターの中でも最も顕著な反応の仕方を示し、続いて参加者クラスター2、参加者クラスター3という順となりました。

これらの結果は、アルコールに対するSRが、参加者の個人差および評価尺度の構造の双方において、三つの異なるタイプに整理可能であることを示しており、日本人集団におけるアルコール応答の生物学的特徴を理解する上で新たな知見を提供するものです。

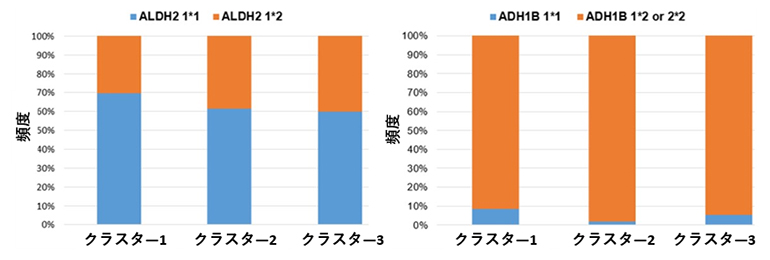

次に、アルコール代謝に関与する代表的な遺伝子であるALDH2およびADH1Bの変異が、SRに与える影響を評価しました。この結果、ALDH2*2保有者では、特に評価尺度クラスター1で強い関連が見られ、時間依存的に変化することが確認されました。ADH1Bについては、評価尺度クラスター2では関連が弱く、評価尺度クラスター3では遅延して関連が現れる傾向が示されました。また、参加者クラスター間での遺伝子型頻度にも有意な差が認められ、ADH1B*2は参加者クラスター2で最も多く、ALDH2*2は参加者クラスター2と3で高頻度でした(図3)。

図3 参加者クラスターごとのALDH2とADH1Bのアリル頻度

左がALDH2、右がADH1Bのアリル頻度。それぞれの参加者クラスターで異なる頻度を示す。

さらに、ALDH2とADH1Bのアリル[5]は、評価尺度クラスター1に最も強く影響し、時系列的に効果が変動することも確認されました。GCKR(rs1260326)、ALDH1B1(rs3043)、ALDH1A1(rs8187929)といった他の飲酒関連遺伝子の寄与も評価しました。これら3遺伝子は、それぞれ異なるクラスターに対して異なる関与パターンを示し、特にALDH1B1の影響が評価尺度クラスター1で顕著でした。GCKRについては、アルコール代謝そのものへの関与も示唆されました。

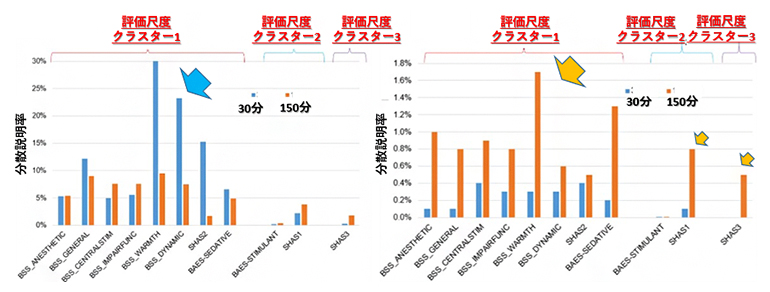

五つのアルコール関連遺伝子(ALDH2、ADH1B、ALDH1B1、ALDH1A1、GCKR)による分散説明率[7]を評価したところ、ALDH2は30分時点の評価尺度クラスター1で最大30%の分散を説明しました。ADH1Bは150分時点で最大1.7%の寄与を示しました。その他の3遺伝子の寄与は限定的でした。また、ALDH2の影響は初期フェーズで強く、ADH1Bは遅れて影響を示すという、時間依存的な寄与が明らかとなりました(図4)。

図4 評価尺度クラスターごとのALDH2とADH1Bの分散説明率

左がALDH2、右がADH1Bでの、横軸は評価尺度に含まれるサブスケールで縦軸が分散説明率。ピーク30分値は青色、ピーク150分値はオレンジ色で示されている。ALDH2ではピーク30分値における分散説明率が高く、ADH1Bではピーク150分値で高い。

最後に、五つの既知領域を除いた全ゲノム領域を対象とするポリジェニックスコア[8]を計算しましたが、どのサブスケールにおいても有意な関連は認められませんでした。これは、SRに対する遺伝的影響が、ALDH2やADH1Bを含む限られた遺伝子座に強く依存している可能性を示唆しています。

- 注2)ここでは自己申告およびゲノム解析により日本人集団に属すると確認された方を「日本人」としています。

今後の期待

今回の研究では、アルコール摂取に対する多様な主観的反応(SR)を評価し、反応項目および個人を統計学的に分類することで、アルコール反応性を三つの異なるクラスターに分類できることを初めて示しました。各クラスターは、アルコール代謝や消費に関与する複数の遺伝子の影響を受けており、その寄与のタイミングや程度にはクラスターごとの違いが認められました。これらの知見は、薬理作用とアルコール関連遺伝子座との関連を、時間的変化を踏まえて大規模かつ遺伝的に均質な日本人若年成人集団で包括的に評価することで得られたものです。

今後、本研究で示された反応指標および個人の3タイプ分類は、アルコール反応性の客観的評価法としての有用性が期待され、アルコール関連疾患のリスクが高い個人の早期特定や、予防的介入の実装に向けた基盤となる可能性があります。

補足説明

- 1.クラスタリング解析、階層的クラスタリング

クラスタリング解析は、性質の似たデータを自動的にクラスター(タイプ)に分類する統計手法である。本研究では主に以下の二つの手法を用いた。①階層的クラスタリング(Ward法):データ同士の類似度に基づいて、段階的にクラスターを統合していく方法。分類の過程はツリー構造(デンドログラム)として可視化できる。②非階層的クラスタリング(k-means法):あらかじめクラスター数(k)を決めて、データを反復的に分類していく手法。本研究ではGap(差異)統計量を用いて、最適なクラスター数が3であることを確認した。 - 2.アルコール摂取後の主観的反応(SR)

アルコールを摂取した際に感じる酔いの強さや気分の変化など、自覚的な反応のことを指す。SRはアルコールの薬理作用を反映する指標であり、遺伝的要因と疾患を結びつける中間表現型(エンドフェノタイプ)として位置付けられ、アルコールの影響を理解する手がかりになる。SRはsubjective responseの略。/li> - 3.評価尺度、BSS、BAES、SHAS、スコア

アルコール摂取後の主観的反応を多面的に評価するため、今回は以下の3種類の評価尺度を用いた。評価尺度とは、特定の心理的・生理的反応を定量的に評価するために設計された質問票であり、それぞれ複数の評価項目(サブスケール)から構成されている。①BSS(bodily sensation scale:身体感覚尺度)では、身体的な感覚に関する22の形容詞項目(「しびれ(numb)」「めまい(dizzy)」「頭が重い(heavy)」など) が提示され、参加者は各項目について11段階評価で回答する (0(まったく感じない)~10(非常に強く感じる))。その後、各項目のスコアを合計し、六つのサブスケールが構成される。身体的な感覚の変化を主観的に評価する尺度。 ②BAES(biphasic alcohol effects scale:二相性アルコール効果尺度)では、14の項目(「高揚感(elated)」「活力(vigorous)」「思考の遅さ(slow thoughts)」「鎮静(sedated)」など)が提示され、同じく0~10の11段階スケールで評価が行われる。その後、各項目のスコアを合計し、二つのサブスケールが構成される。アルコールによる「興奮作用」と「鎮静作用」の二つを評価する尺度。③SHAS(subjective high assessment scale:酔い感覚尺度)では、3項目(「酔いの程度(degree of drunkenness)」「高揚感(intensity of high)」「眠気(sleepiness)」)が提示され、0~100の視覚的アナログスケールで自己評価を行う。その後、各項目それぞれで三つのサブスケールが構成される。酔いに関連する感覚を評価する尺度。これらの3尺度により、アルコールに対する反応を総合的に捉えることが可能となる。スコアとは、アルコール摂取後に参加者が感じた主観的な感覚の強さを、評価項目ごとに数値で表したものを指す。 - 4.遺伝型-表現型関係

特定の遺伝情報(遺伝型)が、個人の身体的な特徴や性質(表現型)にどのような影響を与えるかという関係のこと。 - 5.遺伝的多型、ゲノムワイド関連解析(GWAS)、アリル

一つの遺伝的座位に、二つかそれ以上の頻度の高い異なるアリル(対立遺伝子)が存在する状態のことを遺伝的多型という。一つの塩基が他の塩基に代わる多型を、SNP(single nucleotide polymorphism:一塩基多型)と呼ぶ。ヒトゲノム上の個人差の一つで、ヒトゲノムに約1,000万カ所存在する一塩基の違い。ゲノムワイド関連解析は、形質に対する遺伝的関連を知るための手法であり、SNPを用いて解析するものが一般的である。形質(疾患のある/なしや検査値などの量的情報)を目的変数、SNPの量的情報や各種共変量を説明変数にしてモデル化し、SNPの関連を評価する。GWASはgenome-wide association studyの略。 - 6.主成分分析(PCA)

集団遺伝学で用いられる解析手法の一つ。PCAを用いてゲノム全体にわたる大量のSNP([5]参照)の情報を解析すると、各個人が遺伝背景に応じた位置にプロットされるため、個人の間の遺伝的な距離を可視化することができる。PCAはprincipal component analysisの略。 - 7.分散説明率

データにどれだけのパターンや傾向があるかを表す指標。アルコール反応を数値化した場合、どれくらいの割合が特定の要因によって説明できるかを示す。数値が高いほど、その要因が人々の違いをよく表していることになる。 - 8.ポリジェニックスコア

多くの遺伝因子を考慮したGWASにより、形質との関連が示された遺伝的変異の重み付けの和を計算したスコアのこと。形質に対するリスクと相関するため、高リスクの人を特定できる。

共同研究グループ

理化学研究所 生命医科学研究センター

ゲノム解析応用研究チーム

チームディレクター 寺尾 知可史(テラオ・チカシ)

(静岡県立総合病院 臨床研究部 免疫研究部長、静岡県立大学 薬学部 ゲノム病態解析講座 特任教授)

上級研究員 劉 暁渓(リュウ・ギョウケイ)

研究員 石川 優樹(イシカワ・ユウキ)

ファーマコゲノミクス研究チーム

研究員 曳野 圭子(ヒキノ・ケイコ)

チームディレクター 莚田 泰誠(ムシロダ・タイセイ)

国立病院機構 久里浜医療センター

院長 松下 幸生(マツシタ・サチオ)

アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 環境資源研究所

プロジェクトマネジャー 大嶋 俊二(オオシマ・シュンジ)

神戸大学 大学院医学研究科 内科系講座精神医学分野

教授 菱本 明豊(ヒシモト・アキトヨ)

准教授 大塚 郁夫(オオツカ・イクオ)

国立長寿医療研究センター研究所 メディカルゲノムセンター 疾患ゲノム研究部

センター長・部長 尾崎 浩一(オザキ・コウイチ)

研究支援

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(ゲノム医療実現推進プラットフォーム・先端ゲノム研究開発)「先天的/後天的構造多型に着目した免疫/精神疾患病態解明に関する研究開発(研究代表者:寺尾知可史、JP21tm0424220)」、同難治性疾患実用化研究事業「シングルセル統合ゲノミクス解析が解き明かす強皮症の病態基盤の開発(研究代表者:寺尾知可史、JP21ek0109555)」、同革新的がん医療実用化研究事業「体細胞モザイクのがん発症および予後因子としての意義解明の開発(研究代表者:寺尾知可史、JP21ck0106642)」、同免疫アレルギー疾患実用化研究事業「先天的・後天的ゲノム情報と臨床情報を用いた関節リウマチの層別化基盤の構築(研究代表者:寺尾知可史、JP23ek0410114)」、同ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(ゲノム医療実現推進プラットフォーム・先端ゲノム研究開発)「炎症性関節炎の統合ゲノミクス解析(研究代表者:寺尾知可史、JP23tm0424225)」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(A)「エンハンサーの遺伝的発現制御の解明による免疫疾患解析(研究代表者:寺尾知可史、JP20H00462)」の助成を受けて行われました。

本研究はアサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社より一部提供された研究費によって実施されたものです。本稿の内容および結論にアサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社の影響はありません。

原論文情報

- Keiko Hikino, Ikuo Otsuka, Shunji Oshima, Akitoyo Hishimoto, Kouichi Ozaki, Xiaoxi Liu, Yuki Ishikawa, Taisei Mushiroda, Sachio Matsushita, Chikashi Terao., "Unraveling time-dependent genetic components underlying alcohol response", Neuropsychopharmacology, 10.1038/s41386-025-02147-7

発表者

理化学研究所

生命医科学研究センター ゲノム解析応用研究チーム

チームディレクター 寺尾 知可史(テラオ・チカシ)

(静岡県立総合病院 免疫研究部長、静岡県立大学 特任教授)

ファーマコゲノミクス研究チーム

研究員 曳野 圭子(ヒキノ・ケイコ)

チームディレクター 莚田 泰誠(ムシロダ・タイセイ)

国立病院機構 久里浜医療センター

院長 松下 幸生(マツシタ・サチオ)

寺尾 知可史

寺尾 知可史

曳野 圭子

曳野 圭子

莚田 泰誠

莚田 泰誠

松下 幸生

松下 幸生

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム

国立病院機構 久里浜医療センター 事業部管理課

Tel: 046-848-1550

Email: 220-kouen@mail.hosp.go.jp

静岡県立総合病院 総務課

Tel: 054-247-6111 / Fax: 054-247-6140

Email: sougou-soumu@shizuoka-pho.jp

静岡県立大学 広報・企画室

Tel: 054-264-5130 / Fax: 054-264-5099

Email: koho@u-shizuoka-ken.ac.jp