理化学研究所(理研)光量子工学研究センター 量子オプトエレクトロニクス研究チームの加藤 雄一郎 チームディレクター(開拓研究所 加藤ナノ量子フォトニクス研究室 主任研究員)、小澤 大知 研究員(研究当時、現客員研究員)、開拓研究本部 加藤ナノ量子フォトニクス研究室の塩田 勇人 研修生(研究当時)らの研究チームは、カーボンナノチューブ[1]上に狙った数・位置・波長の量子欠陥[2]を導入する「決定論的単一分子修飾法」を開発しました。

本研究成果は、カーボンナノチューブの量子欠陥は室温で通信波長帯[3]の単一光子を放出する量子光源として機能するため、室温かつ通信波長帯で動作する量子光源を構成要素とした次世代の量子通信デバイス[4]の創成を加速すると期待されます。

カーボンナノチューブは、室温でも安定した単一光子放出が可能であり、量子欠陥からの発光波長を光通信に使われている近赤外光領域(波長1,200~1,600ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル))に調節できることから、量子通信技術の単一光子源[5]の理想的な材料として注目されています。しかし、従来の方法にて、カーボンナノチューブに量子光源となる量子欠陥を形成する場合には、カーボンナノチューブ内の量子欠陥の数や位置、波長を制御することができませんでした。

今回、研究チームが開発した「決定論的単一分子修飾法」により、カーボンナノチューブ内の量子欠陥の作成において、(1)量子欠陥の数を一つに限定、(2)位置をサブミクロン(1マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)以下)精度で制御、(3)カーボンナノチューブの構造選択により発光波長を調整、という三つの精密制御を同時に実現することに成功しました。

本研究は、科学雑誌『Nano Letters』オンライン版(8月21日付)に掲載されました。

決定論的単一分子修飾法を用いた量子光源作製の模式図

背景

現代の高度情報化社会ではサイバー攻撃が深刻化し、絶対に盗聴されない通信技術への需要が高まっています。こうした課題を解決する切り札として、量子力学の原理を利用した「量子通信技術」が注目されており、光子を一つずつ確実に放出する「単一光子源」がその基盤技術となります。しかし、理想的な単一光子源の実現は技術的に極めて困難で、世界中の研究者が長年挑み続けている課題です。

単一光子源の実現には、既存の光ファイバー通信インフラを活用できる通信波長帯で、なおかつ室温で動作する光源の開発が特に重要です。これまでダイヤモンドや2次元物質などで量子欠陥と呼ばれる発光体を用いた単一光子源が開発されてきました。量子欠陥は、材料中に原子レベルの構造的な乱れ(欠陥)を導入することで、電子のエネルギー状態に新たな準位[6]をつくり出します。この新しいエネルギー準位間で電子が遷移する際に光子を放出するため、材料本体とは異なる特定の波長で発光させることができます。また、量子欠陥は、励起された電子が一つずつ光子を放出するため、理想的な単一光子源として機能します。このように、量子欠陥(発光体そのもの)が単一光子を生成する機能を持つとき、それを量子光源(単一光子を供給するデバイス)と呼びます。しかしながら、従来の量子欠陥は通信波長帯での発光が困難であったり、極低温動作が必要であったりと、実用化には大きな障壁がありました。

こうした中、カーボンナノチューブが量子欠陥の理想的な材料として注目されています。2017年にカーボンナノチューブの量子欠陥による室温・通信波長帯での単一光子放出が発見され注)、大きな期待を集めるようになりました。カーボンナノチューブの量子欠陥は、ナノチューブの炭素原子の一部をフェニル基などの有機分子で化学修飾することで形成されます。この化学修飾により、ナノチューブの電子構造に局所的な変化が生じ、新たなエネルギー準位がつくられます。カーボンナノチューブの量子欠陥の特筆すべき点は、1次元材料特有の強い電子閉じ込め効果により、室温でも安定した単一光子放出が可能なことです。さらに、ナノチューブの直径や巻き方(カイラリティ[7])を選ぶことで、量子欠陥からの発光波長を通信波長帯に調整できます。

しかし、従来の手法では、サンプル全体に満遍なく化学反応を起こさせて量子欠陥を形成するため、ナノチューブ内の量子欠陥の数や位置、波長を制御することができませんでした。この「運任せ」の状況はカーボンナノチューブの量子通信技術の実用化に向けた大きな課題となっていました。

そこで研究チームは、光化学反応をリアルタイムで監視し、量子欠陥が形成される瞬間を捉えて反応を即座に停止する「決定論的単一分子修飾法」の開発に挑戦しました。

- 注)He et al., Nat. Photonics, 11, 577-582 (2017).

研究手法と成果

研究チームは、カーボンナノチューブに紫外線レーザーを集光させて化学反応を起こさせ、その様子を顕微鏡でリアルタイム観察しながら反応を制御する技術を開発しました。ここで「量子欠陥」とは化学修飾により形成される発光体の構造そのものを指し、「量子光源」とはその量子欠陥が単一光子を放出するデバイスとして機能する状態を指します。従来は「運任せ」だった量子欠陥の導入において、三つの要素、すなわち(1)量子欠陥の数を一つに限定、(2)位置をサブミクロン精度で制御、(3)カーボンナノチューブの構造選択により発光波長を調整、を同時に制御することに成功しました。

まず、カーボンナノチューブに量子欠陥が一つ形成されたことを光の測定で検知してから、わずか500ミリ秒(0.5秒)で化学反応を停止させる技術を開発しました(図1)。この手法により、単一の量子欠陥を77%の確率で形成することができます。従来は何個できるか分からなかった量子光源を、狙った通りの個数でつくれるようになったのです。

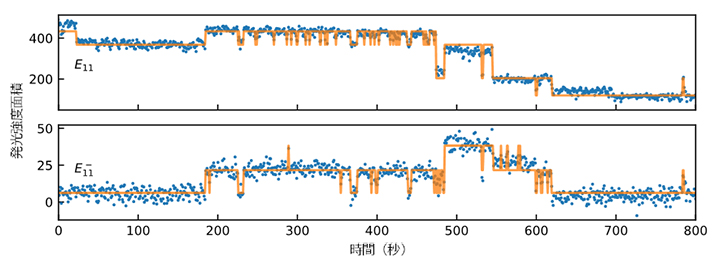

図1 リアルタイム観察による単一量子欠陥の決定論的導入

光化学反応をリアルタイムで監視し、新しい発光点が一つ形成された瞬間に反応を停止させる技術。

- (上)カーボンナノチューブ本体(カーボンナノチューブにおいて量子欠陥がない箇所)からの発光ピークであるE11の発光強度面積の経時変化。

- (下)量子欠陥からの発光ピークであるE11−の発光強度面積の経時変化。

発光強度面積のステップ一つ一つが個々の分子の反応に対応しており、実験ではE11−の発光強度が初期値から上向きに増加した200秒付近のステップが現れた瞬間に反応を停止させる。青い点は測定により得られた各発光ピークの強度面積、オレンジ色の線は機械学習を用いたフィッティング(モデル化)を表す。

次に、紫外線レーザーの照射位置を1μm以下の精度で制御することで、カーボンナノチューブ上の好きな場所に量子欠陥を配置することに成功しました。顕微鏡観察により、実際に狙った位置に量子欠陥が形成されることを確認し、量子デバイスの設計自由度が飛躍的に向上しました(図2)。

図2 サブミクロン精度でのカーボンナノチューブへの量子欠陥導入位置の制御

紫外線レーザーの照射位置をサブミクロン精度で制御することで、カーボンナノチューブ上の任意の場所に量子欠陥を配置する技術。(a)ナノチューブ(黒い棒)の上部を狙って量子欠陥(赤丸:図では発光中心と表記)を作製し、(b)発光イメージングが示すように、狙った位置(白色)への配置に成功した。(a)(b)いずれも上から見たもの。

さらに、発光波長の制御性を高めることにも成功しました。カーボンナノチューブにはカイラリティによって定まる炭素原子の並び方にさまざまな種類があり、それぞれ発光する波長も異なります。狙ったカイラリティのカーボンナノチューブを選んで化学反応を起こさせることで、量子欠陥が放つ光の色も調整できます。また、量子欠陥には同じ分子でも結合の仕方が異なる構造がいくつか存在し、発光ピークは構造に依存し、E11−の他にもE11−*という発光ピークが現れることがあります。単一の量子欠陥を導入することでこれらの欠陥構造を選別可能となり(図3)、狙った波長で発光する量子欠陥が利用できるようになります。光ファイバー通信で使われている波長の光を出す量子光源を用いれば、既存の通信インフラをそのまま活用できるようになり、実用化に一歩近づきます。

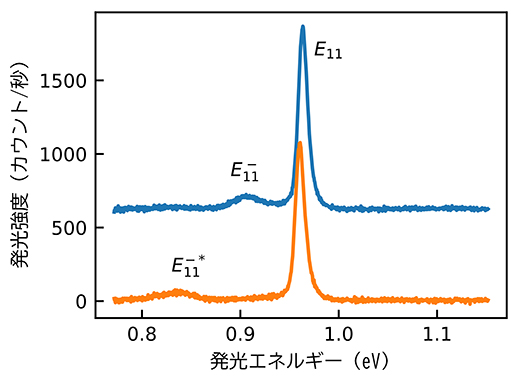

図3 カーボンナノチューブまたは量子欠陥の構造に基づく発光波長の選択

カーボンナノチューブの構造(カイラリティ)および量子欠陥(発光中心)の構造を選択することで、量子欠陥の発光波長を制御する。異なる構造のナノチューブを使用することで、光ファイバー通信で使われる通信波長帯での発光が可能であることを実証した。

最後に、導入した量子欠陥が、室温で光子を一つずつ放出する量子光源として動作することを確認しました。光子アンチバンチング[8]測定により、二つの光子が同時に出る確率が50%以下であることを観測し、単一光子源として機能することを証明しました(図4)。他の通信波長発光材料では極低温が必要となる量子光源ですが、カーボンナノチューブ量子光源は室温で動作するだけでなく、本手法により精密制御した作製が可能となり、次世代の量子通信技術に向けたデバイス開発が加速することが期待されます。

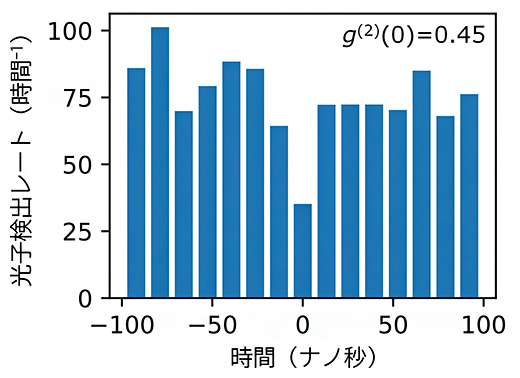

図4 室温での単一光子発生の実証

作製した量子光源が室温で光子を一つずつ確実に放出することを実証した結果。光子アンチバンチング測定により、二つの光子が同時に放出される確率が50%以下であることを観測し、真の単一光子源であることを確認した。時間0ナノ秒のときの光子検出レートの減少から、g(2)(0)=0.45という単一光子源の純度の指標が得られた(測定装置には光検出器が二つあり、二つの光検出器に同時に光子が検出される確率が0.45となることを意味する。理想的な単一光子源では0になるが、実際には同時に二つ以上の光子が放出される状況があるために、それ以上の数字になる)。

今後の期待

本研究では、世界で初めてカーボンナノチューブ上の量子欠陥を狙い通りに導入する技術を確立しました。これまで量子欠陥の形成は化学反応に依存する「運任せ」のプロセスであり、位置や数、波長を制御することは不可能でした。今回開発した光化学反応のリアルタイム監視による「決定論的単一分子修飾法」により、狙った場所に狙った数の量子欠陥を高確度でつくれるようになり、量子材料科学の新たな地平を切り開きました。分子修飾反応の精密制御という技術革新により、従来不可能であった量子材料の単一分子精度での化学修飾が現実となり、量子物理学と化学の境界領域に新しい研究分野を創出することが期待されます。

今後は、個々の量子欠陥の形成過程と物性の詳細をさらに研究することで、量子光源としての性能向上を目指します。まず、単一光子放出の純度向上に向けて、量子欠陥の元となる有機分子の構造最適化や反応条件の精密制御を通じて、より理想的な電子構造を持つ量子欠陥の創成を試みます。また、現在77%である単一量子欠陥の形成率をさらに向上させるため、反応制御機構の最適化を行うことで、より確実な単一量子欠陥形成技術の確立を目指します。さらに、量子光源の集積化に向けて、位置制御精度をサブミクロンからナノメートルレベルへと向上させる技術開発も重要な課題として残されています。

補足説明

- 1.カーボンナノチューブ

炭素原子だけから成るチューブ状の1次元のナノ物質。単層カーボンナノチューブと、単層カーボンナノチューブが入れ子になった多層カーボンナノチューブがある。本研究では単層カーボンナノチューブのみを用いた。 - 2.量子欠陥

材料中の原子配列の乱れ(欠陥)によって生じる発光体。発光中心とも呼ばれる。光子を一つずつ放出する量子光源として機能するものも存在する。本研究ではフェニル基と呼ばれるベンゼン環から成る構造をカーボンナノチューブに修飾することで形成した。詳しくは2022年5月20日 プレスリリース「清浄な架橋カーボンナノチューブに量子欠陥を導入」を参照。 - 3.通信波長帯

光ファイバー通信で標準的に使用される1.3~1.6μmの波長帯。 - 4.量子通信デバイス

光子の量子状態を利用した通信技術で、盗聴が原理的に不可能な究極のセキュリティ通信を実現する。 - 5.単一光子源

光子を一つずつ発生する光源。量子通信に利用される。カーボンナノチューブは単一光子源として、光通信に用いられている波長帯であること、室温動作すること、シリコン基板上で合成可能なことなど応用上のメリットが多く、注目されている。 - 6.準位

電子が安定して存在できる特定のエネルギー状態のこと。電子は決められた準位間でのみ移動(遷移)することができる。 - 7.カイラリティ

ナノチューブの幾何構造(巻き方・原子配列)を特定する二つの整数の組み合わせ。電気・光学特性を決定する。詳しくは2021年5月25日プレスリリース「原子精度で定義されたナノ物質を正確に配置」を参照。 - 8.光子アンチバンチング

光子が一つずつ放出される場合に起きる量子現象で、2光子を同時に検出する頻度が小さくなる現象。時間差ゼロにおける2次の相関関数(g(2)(0))が0.5を下回ると単一光子源であることの実験的な証拠となる。

研究チーム

理化学研究所

光量子工学研究センター 量子オプトエレクトロニクス研究チーム

チームディレクター 加藤 雄一郎(カトウ・ユウイチロウ)

(開拓研究所 加藤ナノ量子フォトニクス研究室 主任研究員)

研究員(研究当時、現 客員研究員)小澤 大知(コザワ・ダイチ)

(現 物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 2次元系量子材料グループ 主任研究員)

特別研究員 王 梦玥(ワン・メンユー)

(開拓研究所 加藤ナノ量子フォトニクス研究室 特別研究員)

開拓研究本部 加藤ナノ量子フォトニクス研究室

研修生(研究当時)塩田 勇人(シオタ・ユウト)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(A)「原子精度ナノ物質による異次元ヘテロ構造の光物性とデバイス物理(研究代表者:加藤雄一郎)」、同挑戦的研究(開拓)「決定論的単一分子修飾反応による量子オプトエレクトロニクス素子の創出(研究代表者:加藤雄一郎)」、同基盤研究(B)「単一量子欠陥の決定論的形成とその光物性解明(研究代表者:小澤大知)」、同学術変革領域研究(A)「単一分子誘起2.5次元物質の創製と光物性・機能開拓(研究代表者:小澤大知)」、科学技術振興機構(JST)先端国際共同研究推進事業「極限アスペクト比(EXAR)ナノ材料の学際的研究(研究代表者:塩見淳一郎)」、キヤノン財団、三菱財団、村田学術振興・教育財団による助成を受けて行われました。

原論文情報

- D. Kozawa, Y. Shiota, M. Wang, Y. K. Kato, "Deterministic Formation of Single Organic Color Centers in Single-Walled Carbon Nanotubes", Nano Letters, 10.1021/acs.nanolett.5c02378

発表者

理化学研究所

光量子工学研究センター 量子オプトエレクトロニクス研究チーム

チームディレクター 加藤 雄一郎(カトウ・ユウイチロウ)

(開拓研究所 加藤ナノ量子フォトニクス研究室 主任研究員)

研究員(研究当時)小澤 大知(コザワ・ダイチ)

(現 客員研究員)

開拓研究本部 加藤ナノ量子フォトニクス研究室

研修生(研究当時)塩田 勇人(シオタ・ユウト)

加藤 雄一郎

加藤 雄一郎

小澤 大知

小澤 大知

塩田 勇人

塩田 勇人

発表者のコメント

今回の成果では、原子レベルで構造を特定したカーボンナノチューブに対し、決定論的に分子を一つだけ化学反応させることに成功しました。ナノテクノロジーを超えた原子精度技術に向けた画期的な進展で、物理学と化学の融合に基づく新たな研究分野の開拓にもつながります。(加藤 雄一郎)

量子通信の実用化に必要な単一光子源を、狙い通りにつくれるようになりました。これまで運任せだった量子材料の作製が、ついに設計可能になったのです。これは量子技術の産業応用に向けた重要な一歩です。(小澤 大知)

量子オプトエレクトロニクス研究チーム

量子オプトエレクトロニクス研究チーム

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム