仁科加速器科学研究センターのイオン育種研究開発室はこれまで、加速器「理研リングサイクロトロン」で加速した重イオンビームによる変異誘発技術を用いて、美しい色の草花や長期保存に適したミカン、おいしい日本酒をつくるための新しい酵母、増殖が良く大型化したワムシなど、さまざまな品種改良に成功してきました。今、阿部 知子 室長(副センター長)と常泉 和秀 専任研究員が、佐藤 陽一 客員研究員(理研食品株式会社 原料事業部長)らと手掛けようとしているのは、コンブ類など海藻の品種改良と大規模養殖技術の開発です。漁業への貢献だけでなく、海中でCO2を固定する「ブルーカーボン効果」にも期待が高まります。

- (左)阿部 知子(アベ・トモコ)室長(副センター長)

- (中)常泉 和秀(ツネイズミ・カズヒデ)専任研究員

- (右)佐藤 陽一(サトウ・ヨウイチ)客員研究員(理研食品株式会社 原料事業部長)

漁業にも、食料問題にも、環境問題にも

ニュースなどで報じられている通り、コンブ類の自然漁獲高は年々減り続けている。しかし、養殖技術や優れた品種の開発は思うように進んでいないのが現状だ。養殖に適した優良品種をつくり出し、養殖技術を確立する研究は、コンブのみならずほかの海藻類の養殖にも繋げることができる。加えて、海藻の大量養殖は、CO2などの温室効果ガスを人為的に回収・除去するネガティブエミッションとしても有望だ。

「淡水という貴重な水資源や農地などの土壌資源を必要としない植物、それが海藻類です。海藻類は今、未来の食料資源、マリンバイオマス資源として注目されているだけでなく、海中でCO2を固定するブルーカーボン効果が注目されています」と語るのは、佐藤 客員研究員。「ブルーカーボン」は、2009年に国連環境計画(UNEP)によって定義された用語だ。「私たちが進めているのは海藻類の海面を有効活用した大規模養殖と、それによるブルーカーボン効果の検証の研究です」

コンブに重イオンビームを照射

「理研と理研食品の共同研究チームは、これまでもワカメの育種や種苗・養殖生産技術の開発に取り組んできました。この成果をコンブ類の大規模養殖にも応用しようとしています」と語るのは阿部 室長。コンブ類の一種、マコンブの遺伝子に、原子核を光速の半分近くまで加速した重イオンビームを照射して突然変異を誘発、その中から生育が良い、高温に強いなどの優良系統を選抜する。数々の陸上植物の品種改良で培ってきた技術を海藻類に応用したのだ。

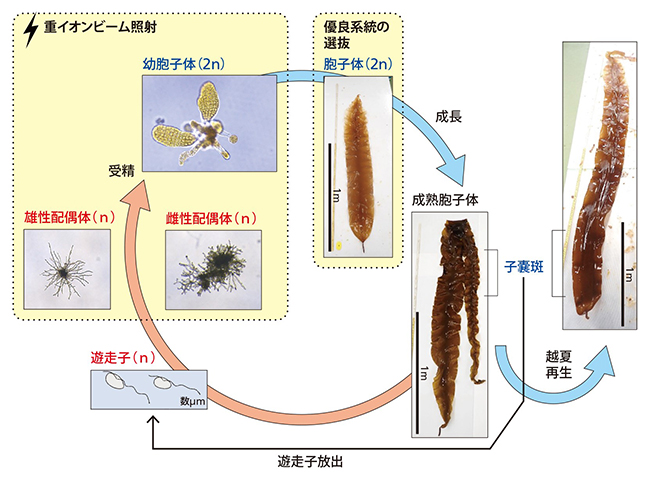

図1 重イオンビームによる変異誘発技術を用いた品種改良法

コンブ類はいくつもの段階を経て繁殖する。葉のような部分からなる「成熟胞子体」から放出した「遊走子」が発芽して雌雄のある「配偶体」となり、それらが受精した受精卵が発芽して「幼胞子体」となって成長、再び成熟した成熟胞子体となる。上記のうち「配偶体または受精卵」、「幼胞子体」に重イオンビームを照射して突然変異を誘発し、優良系統を選抜する。

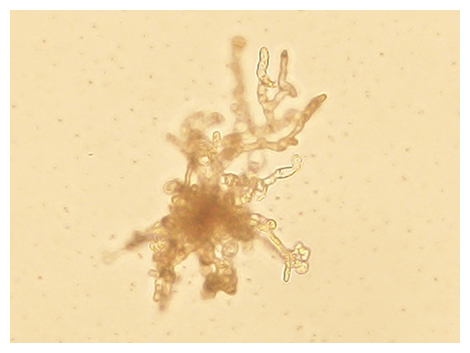

図2 重イオンビームを照射して3カ月後のマコンブの配偶体

大きさは約500μm(0.5mm)。顕微鏡で一つずつ変異を確認しながら、養殖に適したものを選別していく。

常泉 専任研究員が取り組むのが、マコンブの変異誘発に適した重イオンビームの照射条件や組織の選定だ。「マコンブが配偶体または受精卵や幼胞子体と呼ばれる状態のときに重イオンビームを照射し、変異が起こっているかどうかを光学顕微鏡で観察します。そして、細かい計測をしながら大きさなど有望な特性を持つものを選抜するのです。マコンブで優良系統の選別技術、そして大規模養殖技術を確立する。その技術を福島県で盛んなヒトエグサ(アオサ)の養殖にも応用するのが目標です」。全国有数のヒトエグサの産地である福島県で、生産性が高い養殖技術を開発できれば、地域の海藻養殖産業の発展に貢献できる。最終的に、福島県沿岸で実証実験を行い、課題を検討していく予定だ。理研は、理研食品、長崎大学と共にコンソーシアムを組んで、福島国際研究教育機構による令和5年度「ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・実証」委託事業に取り組んでいる。

(取材・構成:丸茂 健一/撮影:古末 拓也/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 理研食品株式会社 2024年1月31日お知らせ「福島国際研究教育機構の委託研究事業を受託」

この記事の評価を5段階でご回答ください