荒岡 史人 チームリーダーが夢中になって可能性を追究している物質「強誘電性ネマチック液晶」。液晶にもいろいろな状態がありますが、ネマチック液晶はトロッとした液状で、ディスプレイにも使われています。強誘電性ネマチックが一般的な液晶と異なるのは電気的に正負に偏る性質を持っている点。このような液晶の存在は、100年以上前にドイツのノーベル物理学賞受賞者マックス・ボルンによって予言されていましたが、実際に合成されたのは2017年のこと。流動性のある強誘電体は日本で誕生しました。

新物質、強誘電性ネマチック液晶とは

荒岡 チームリーダーは、2017年に台湾で開催された「アジア液晶学会」で、ある研究発表の内容に驚いた。発表者は、当時九州大学(以下、九大)の大学院生だった西川 浩矢さん(現 創発物性科学研究センター ソフトマター物性研究チーム 基礎科学特別研究員)。学会では、合成したネマチック液晶に電圧をかけると特徴的な電流が流れることが発表された。西川さんらも強誘電性である可能性をほのめかしているものの強誘電性との明確な記述はなかった。しかし、さまざまな液晶を扱い多様な物性の解明を手掛けてきた荒岡 チームリーダーには「これは間違いなく強誘電性ネマチック液晶だ」とピンとくるものがあった。

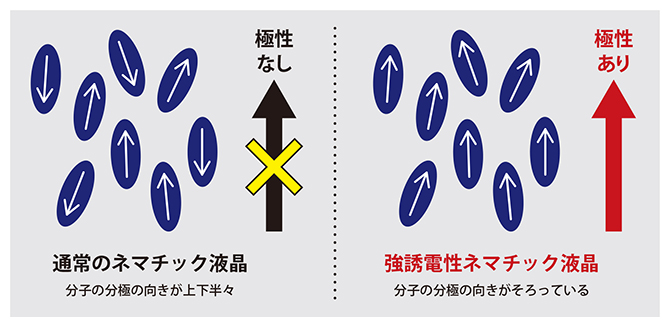

特徴的な状態である「反転対称性を持たない」構造を持つ結晶物質では、正負の電荷が偏る「分極」を生じることがある。一般的なネマチック液晶(図1左)では、分子がそろって並んでいるものの、電気的に中性になろうと正負の向き(矢印)が上下半々になる。しかし、強誘電性ネマチック液晶の分子はどういうわけか正負の向きがそろい、物質全体として正負の強い極性が生じる(図1右)。これが二つの物質の大きな違いだ。

図1 通常のネマチック液晶と強誘電性ネマチック液晶の違い

矢印は分子の正負の向きを表す。

3カ国で生まれた3種のベース構造

英国の研究チームも同じころ、同様の性質を持つが九大とはまったく別の分子からなる強誘電性ネマチック液晶を合成していた。2020年には、米国の研究者により、これら二つの液晶は予言されていた強誘電性のネマチック液晶であると明言された。さらにドイツの化学メーカーも、同様の性質を持つが異なる分子の強誘電性ネマチック液晶を報告し、現在、この3種の強誘電性ネマチック液晶がベンチマーク物質として知られている。

やがて、博士号を取得した西川 基礎科学特別研究員も、理研で一緒に研究することになった。「液晶の研究は偏光顕微鏡での観察が基本です」と、見続けることから研究はスタートした。そして分極のしやすさを示す比誘電率の測定を行ったところ、英国やドイツの物質でも既に報告のある通り10,000と有機物として非常に高い値が出た。そこで、応用にも目を向けた。強誘電性の一般的な応用先は大容量の蓄電装置(キャパシタ)だ。ここで荒岡 チームリーダーらは新たな視点を取り入れた。「液状ということは、他のものと混ぜて機能を足すことができます。そこで、光に反応する性質を持つ色素を入れ、光でコントロールするキャパシタをつくりました。これは従来の固体状の強誘電体ではできないことで、光キャパシタの実現は世界初だと思います」

合成に取り入れた新手法

「測定装置を自作して物性を深掘りするのが好き」と語る荒岡 チームリーダーだが、「もっとすごい特性を持った研究対象が見つかるかもしれない」と、西川 基礎科学特別研究員と共に新たな強誘電性ネマチック液晶の合成に取り組んでいる。

合成には、北海道大学の伊藤 肇 教授らが開発を進めている"メカノケミカル有機合成(メカノ合成)"という新しい手法を取り入れた。通常の有機合成の多くは、反応させたい物質を溶媒に溶かし、溶液状態にして行う。一方、メカノ合成では、反応させたい物質を固体のまま数滴の溶媒、セラミックス製のボールと一緒に反応容器に詰め込み、高速で振動させる。「振動のエネルギーで反応が進みます。溶媒が数滴と少ないため反応物質同士がじかに出会います。そのため、非常に反応効率が良いのです。今まで何時間、何日もかかっていた反応が、非常に短い時間でできるようになりました」

日本、英国、ドイツで生み出された3種の強誘電性ネマチック液晶を基に、構造を少しずつ変えながら数多くの合成を行い、強誘電性を示すかどうかを一つ一つスクリーニングしていく。その結果、今までに、何十個もの新たな強誘電性ネマチック液晶を得ることができた。

さらに、合成した強誘電性ネマチック液晶の構造をAIに設計させるための機械学習も進めている。「新たな機械学習モデルをつくって、予想もしなかった構造のものをポンと見いだせるようにしたいですね」

マイクロロボット"フェボット"誕生

荒岡 チームリーダーは長年、ハンガリーのグループとも液晶の共同研究を行っている。このグループが得意とするのは微小な液滴「ドロップレット」をつくること。彼らとともに、強誘電性ネマチック液晶のドロップレットをつくり、特性を調べた。

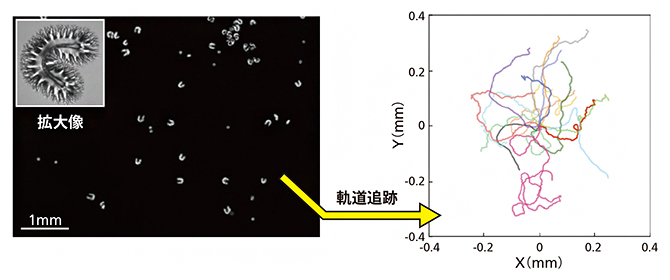

高分子絶縁膜を塗った透明電極付きスライドガラスで挟んだドロップレットを、強誘電性を示す120℃前後まで加熱した。そこに周波数1kHzの交流電圧をかけたところ、なんとドロップレットの周囲に微生物の繊毛のようなものが生じた。さらに周波数を数kHz以上に上げたところ、非対称に変形しながら、まるで生きているかのようなアクティブな運動を始めた(図2)。荒岡 チームリーダーたちは、このドロップレットを、強誘電性(Ferroelectric)の微小なロボット(robot)を略して"フェボット(Febot)"と名付けた。

図2 フェボットの像とその運動の様子

左上の拡大像の大きさは約0.15mm四方。右は各ドロップレットの動きの軌跡。立ち止まったり、方向を変えたり、動き続けたりと、運動の様子は気まぐれだが、スピードはかなり速い。あたかも小さな虫が気まぐれに這い回っているかのようだ。

人工筋肉への期待も

フェボットで分かるように、強誘電性ネマチック液晶は「動き」をもたらす材料にも使える可能性がある。「この物質は分子がそろっているので、一定の方向に伸ばせます。これを制御できれば、人工筋肉の開発も視野に入ってくる」と荒岡 チームリーダー。ロボットはAIにより利口になったが、体はまだ重く、その動きはしなやかさに欠ける。人工筋肉ができれば、どんなロボットが登場するのか、想像力がかきたてられる。

(取材・構成:由利 伸子/撮影:古末 拓也/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2024年8月20日プレスリリース「電場で駆動する強誘電マイクロロボット」

- 2022年3月3日プレスリリース「光で誘電率を大幅に自在制御できる液晶性強誘電体」

この記事の評価を5段階でご回答ください