私たち人間には一人当たり40兆もの細菌が共生していると考えられていて、その大部分は大腸に存在する腸内細菌です。近年の研究で、病気になると腸内細菌の種類や数が変化するだけでなく、腸内細菌の種類や数が変化することによって特定の病気が引き起こされることも分かってきました。腸内細菌と病気の間には密接な関係があるのです。須田 亙 チームディレクターは、最先端のメタゲノム解析技術によって、難病の一つである「多発性硬化症」を悪化させる可能性のある腸内細菌を見つけることに成功しました。

入り込んでいた多数の外来遺伝子

「ティザレラ菌B株」。これが多発性硬化症(Multiple Sclerosis:MS)の悪化に関係していることが新たに判明した腸内細菌の名前だ。MSは脳や脊髄の神経に炎症が生じて、運動や感覚、視力などの機能が障害される自己免疫疾患の一種である。ティザレラ菌は健康な人の腸内にも存在する一般的な腸内細菌の一つだが、比較的症状が重いMSの患者の腸内には、健常者や比較的症状が軽いMSの患者と比べて、ティザレラ菌B株が多く存在することが分かった。

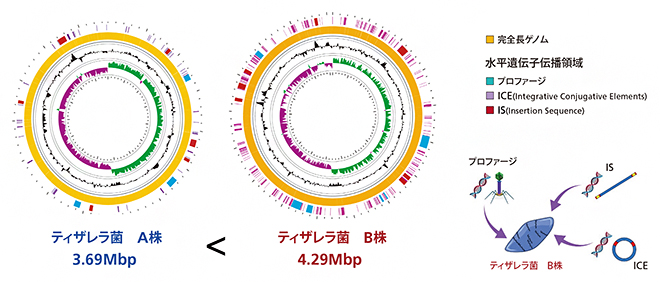

B株という名から想像がつくように、ティザレラ菌にはA株もある。基本となる遺伝子は両者で共通しているが、B株はほかの細菌から多くの遺伝子(外来遺伝子)を獲得しているのが特徴だ。そのせいでB株のゲノムDNAの全長はA株より約16%も長くなっている(図1)。

図1 ティザレラ菌A株とB株のゲノム構造の違い

両者のゲノム構造を比較した図。B株のゲノムには外部から獲得した遺伝子が多数見つかっている。その結果、B株のゲノムDNAの全長(4.29Mbp)は、A株(3.69Mbp)より長くなっている。Mbp:メガベースペア。ゲノムサイズの単位で、Mは100万、bpは塩基対を表す。

異なる個体や生物の間で遺伝子が取り込まれる現象を「水平遺伝子伝播」と呼ぶ。「一般的に生物は、水平遺伝子伝播を防ぐ働きを担う一連の遺伝子を持っています。しかし、B株はそれらの遺伝子の一部が失われていることが分かりました。そのため、外から遺伝子がたくさん取り込まれてしまったのではないか」と須田 チームディレクターは話す。

べん毛が炎症を引き起こす?

MSの重症度と腸内のティザレラ菌B株の量に相関があることが分かった後、研究チームはB株のどんな性質がMSの症状悪化に関与しているのかを詳細に調べた。

B株の中に取り込まれた外来遺伝子を分析してみると、MSの症状悪化に関係すると考えられる遺伝子がいくつか見つかった。例えば「べん毛」の遺伝子だ。本来のティザレラ菌(A株)はべん毛を持っていない。B株はべん毛を獲得したことで大腸の表面の細胞に接着しやすくなり、大腸で炎症が誘導されるようになる。その炎症が脳などの神経細胞に影響を及ぼすことで、MSの症状が悪化すると考えられた。

腸内細菌を持っていない無菌の疾患モデルマウスの腸に、ティザレラ菌のA株とB株をそれぞれ定着させる実験を行った。その結果、「B株を定着させたマウスでは、麻痺などの神経障害が悪化しました。やはりB株はMSの悪化に関係している可能性が強く示されたのです」

株の違いを見つけ出した最先端技術

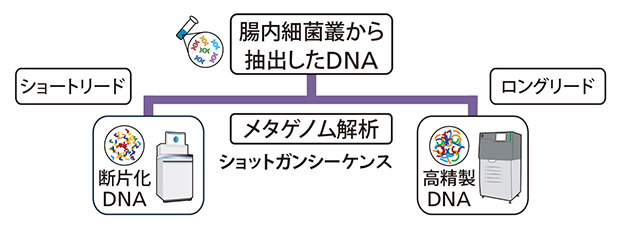

ティザレラ菌にゲノム構造が異なるA株とB株が存在することが分かったのは、研究チームが新たに導入した最先端のメタゲノム解析技術によるものだ。メタゲノム解析とは、ふん便などのサンプル中に含まれるゲノムDNAを片っ端から解読する手法で、どんな微生物がサンプル中に存在するかを網羅的に明らかにすることができる。

ただし、従来の一般的なメタゲノム解析の技術では、サンプル中に含まれる細菌の「種」を特定することはできても、同じ細菌の種の中に異なるゲノム構造を持つ複数の「株」が存在することを明らかにするのは難しかった。なぜなら現在主に使われているシーケンサーでは、一度に解読できるDNAがせいぜい150塩基と短いからだ。それだとゲノムの断片的な情報しか得られないため、種の特定には十分でも、それぞれの細菌のゲノムが持っている遺伝子の細かい違いまでは分からない。

そこで須田 チームディレクターらは、一度に1万塩基以上のDNAが解読できるよう改善された「ロングリードシーケンス」という最先端の技術を取り入れることで、ティザレラ菌の全ゲノム配列を決定した(図2)。「全ゲノム配列を解読しなければ、ティザレラ菌にA株とB株があることや、さらにはMSの症状悪化に関わるのがB株のみであることは分かりませんでした。これからの腸内細菌研究では、種だけではなく株の違いまで見ていくことが重要になると考えています」

図2 研究チームが開発したメタゲノム解析の手法

一般的なメタゲノム解析では、DNAを短く断片化し、大量に短いリードを解読する「ショートリード」シーケンサーが従来から広く使われている。今回の研究では、DNAを短く断片化せず長いリードを解読する「ロングリード」シーケンス技術を併用することで、ティザレラ菌の全ゲノム配列を正確に決定できた。

データ駆動型研究で新しい現象を発見したい

「ヒトの腸内細菌は、まだ分からないことだらけです。疾患に関係する細菌どころか、健康な人の腸内細菌がどのようなゲノム構造を持っていて、どんな遺伝子を持っているのかの全容もまだ明らかにされていません」。腸内細菌の全体像を明らかにするため、須田 チームディレクターらはまず、健常者の腸内細菌の完全ゲノムのデータベースをつくろうとしている。そのために上述のロングリード技術を駆使した1,000人規模の詳細なメタゲノム解析を実施中である。

さらに腸内細菌の「時間変化」にも注目している。「マウスでは、腸内細菌の構成が年齢と共にどう変化するのか、それが寿命とどう関係するのかといった研究が進んでいます。ヒトでも腸内細菌の時間変化と健康や寿命の関係について迫ってみたいと考えています」

一般的な科学研究の進め方は、仮説を立てて、その正しさを実験などで検証するというものだ。「自分で立てた仮説にこだわりすぎると、面白い発見を見逃したりする可能性もあります。だから私はなるべく細かいデータを取得し、データ主導で研究を進めることを心掛けています。これまで取得できていなかった腸内細菌の数時間単位の時間変動など、さまざまな新しいデータを集めることで、腸内細菌に関する未知の現象が見えてくるはずです」

(取材・構成:福田 伊佐央/撮影:相澤 正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2024年9月28日プレスリリース「多発性硬化症の難治化に関連する"異型"腸内細菌株の発見」

この記事の評価を5段階でご回答ください