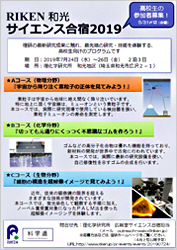

RIKEN和光サイエンス合宿2019

RIKEN和光サイエンス合宿2019チラシ

RIKEN和光サイエンス合宿2019チラシ

理化学研究所和光地区を会場に、高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3学年)に在籍する生徒を対象として、理研の最新研究成果に触れ、最先端の研究・技術を体験するプログラムを実施します。

この合宿は、研究者の指導のもとに参加者自身が実験・考察を行い、更にその結果をまとめて発表するプログラムです。第一線で活躍する研究者・技術者から研究者として必要な姿勢等を学べる貴重な機会を提供します。

将来の夢は研究者という方、研究者が普段どのようなことをしているのかを知りたい方、知らない世界に飛び込んでみたい方など、いろいろな方からの応募を期待しています。

理研の最新研究成果に触れ、最先端の研究・技術をぜひ体験してください。

※サイエンス合宿2018の様子を「理研ブログ」で公開しています。

| 開催日 | 2019年7月24日 (水) - 26日 (金) |

|---|---|

| 対象 | 高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3学年)に在籍する生徒 |

| 場所 | 理化学研究所 和光地区 埼玉県和光市広沢2-1 |

| 募集人数 | 12名(各コース4名) |

| コース |

|

| 参加費 | プログラムで実施する実習費及び2泊分の宿泊費は理化学研究所が負担します。期間中の食費及び自宅から和光地区までの往復の交通費は参加者負担となります。 |

| 申込方法 | 参加申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、サイエンス合宿担当宛に参加申込書を郵送してください。

※募集要項に記載している「申し込みの注意事項」を確認してください。 |

| 参加者の決定 | 参加申込書に記載した応募動機等をもとに選考し、参加者を決定します。選考結果は、申込者全員に郵送で通知します。(6月13日頃) |

| 個人情報の取り扱い | 申し込みで取得した個人情報は、「理化学研究所個人情報保護規程」に則り厳重に管理し、本イベントに関する連絡、傷害保険の加入、参加者アンケートの実施、イベント終了後の「理研ニュース」の送付のみに使用します。第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。個人情報のご提供は任意ですが、必要な情報がご提供いただけない場合は、本イベントの遂行に支障が生じる可能性がありますので、ご理解のほどお願いいたします。 |

日程の概要

第1日目 7月24日(水)

![]() 左右にスクロールできます

左右にスクロールできます

| 時間 | スケジュール |

|---|---|

| 10:00~10:30 | 受付・集合 |

| 10:30~11:40 | 開会行事、オリエンテーション など |

| 11:45~12:35 | 昼食 |

| 12:50~19:00 | 各コース別のプログラム(夕食含む) |

| 19:00 | ミーティング後、ホテルへ移動 |

第2日目 7月25日(木)

![]() 左右にスクロールできます

左右にスクロールできます

| 時間 | スケジュール |

|---|---|

| 7:30 | 起床、朝食、移動 |

| 9:00~17:00 | 各コース別のプログラム(昼食含む) |

| 17:30~19:00 | 研究者との交流会(全コース合同) |

| 19:00 | ミーティング後、ホテルへ移動 |

第3日目 7月26日(金)

![]() 左右にスクロールできます

左右にスクロールできます

| 時間 | スケジュール |

|---|---|

| 7:30 | 起床、朝食、移動 |

| 9:00~13:30 | 各コース別のプログラム(昼食含む) |

| 14:00~16:00 | 体験発表会(全コース合同)、修了証授与式、閉会行事 |

| 16:10 | 解散 |

プログラム内容

Aコース(物理分野):『宇宙から降り注ぐ素粒子の正体を見てみよう!』

私たちの身の回りの物質は原子で出来ていて、原子は陽子と中性子から成る原子核と電子からできています。RIビームファクトリーは、大型の加速器群を使って自然界に存在しない様々な原子核を人工的に合成して、陽子と中性子の混合物である原子核の謎に関する研究を行っています。その陽子や中性子は、さらにクォークという素粒子でできています。実は素粒子は身近なもので、宇宙から地球に絶え間なく降り注いでいます。特に地上まで届く宇宙線は、ミューオンという電子に似た素粒子です。

本コースでは、素粒子ミューオンの壊変するまでの寿命を測定します。実際に研究現場で使用している検出器を扱い、最新の研究につながる基礎を体験してください。

短寿命核質量測定装置開発チーム

Bコース(化学分野):『切っても元通りにくっつく不思議なゴムを作ろう!』

プラスチックやゴムなどの高分子化合物は優れた機能を持っているため、私たちの身の回りでたくさん使われています。これらの高分子化合物の機能は合成する時に用いる触媒に大きく依存しており、新材料を作るため現在も触媒の開発が世界中で活発に行われています。

本コースでは、高分子化学と触媒に関する基礎的な事柄について学んだ後、実際に最新の研究設備を使って切っても元通りにくっつく、いわゆる自己修復性を示すゴムの合成を行ってもらいます。その後、合成したゴムの自己修復性や形状記憶特性を評価して、ゴム材料の構造と機能との関係について学び、新しい物質を合成できる化学の面白さを少しでも実感して頂けることを期待しています。

Cコース(生物分野):『細胞の構造を超解像イメージで見てみよう!』

細胞は、核やオルガネラ、細胞骨格など、さまざまな要素で構成されています。それらの構造は、蛍光物質で染めて光学顕微鏡を使って観察することができます。しかしその分解能には限界があり、非常に細かい構造は見ることが難しい場合もあります。そこで近年、従来の顕微鏡の限界を超えるさまざまな技術が開発されています。2014年ノーベル化学賞も超解像技術に授与されました。

本コースでは、細胞サンプルを蛍光染色して顕微鏡観察する一般的な実験手順に加えて、ノーベル賞受賞対象にもなったPALM法を使った超解像イメージングを体験していただきます。最先端の顕微鏡を操って限界を超えるイメージングに挑戦してみませんか。