理研DAY:研究者と話そう!「免疫学で解き明かす!腸内細菌と漢方薬の関係」

理研は、オンラインで研究者と直接話ができるイベント「理研DAY:研究者と話そう!」を、9月30日18:00-18:30に開催します。

9月の理研DAYのテーマは「免疫学で解き明かす!腸内細菌と漢方薬の関係」です。ぜひご参加、ご視聴ください。

みなさんは、「漢方薬」って知っていますか?服用したことがありますか?どうして漢方薬を飲むのでしょう?なんとなく効きそうだから?お守りみたいに飲んでいるから?家族や知人が飲んでいたから?

昔から「よく効く」、と言われている漢方薬も実は「なぜ効くか」を科学的に解明されているものは少ないと言われています。今回は免疫学のエキスパートが、どうやって体の中で漢方薬が効くのか、その仕組みをお話しします。免疫といえば近年お馴染みの腸内細菌。お腹の中の細菌たちと漢方薬とがどんな関係なのか、そしてそれがどのように体に効いてくるのかという話を一緒に聞いてみませんか?

今回の理研DAYでは、腸内細菌と漢方薬の関係について、「免疫学」の研究者と一緒に探っていきましょう!ぜひ、Zoomに参加してください。

また、理研DAY登壇者の佐藤専任研究員は、理研WEBサイト内「クローズアップ科学道2022 研究最前線 免疫研究から漢方薬の効き目を解明」で詳しく紹介されています。是非ご覧ください。

フローサイトメトリー解析中の様子

フローサイトメトリー解析中の様子

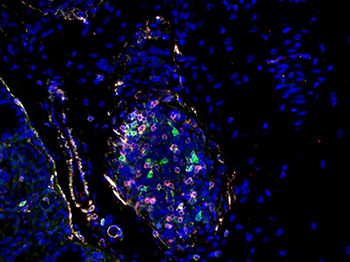

大腸ILC3の組織染色イメージ

大腸ILC3の組織染色イメージ

理研DAY

研究者って、どうやって研究をしているの? 普段はどんな⽣活をしているの?

そんな疑問、質問を研究者に聞いてみませんか。

| 開催日 | 2022年9月30日(金) |

|---|---|

| 時間 | 18:00-18:30 |

| 登壇者 | 佐藤尚子 専任研究員(生命医科学研究センター) |

| テーマ | 免疫学で解き明かす!腸内細菌と漢方薬の関係 |

| 対象 | 小学生~大学生、一般 |

| 視聴方法1 | Zoomでの参加(予約不要)

|

| 視聴方法2 | YouTubeでライブ配信予定。 視聴URL: YouTube 理研DAY: 研究者と話そう!「免疫学で解き明かす!腸内細菌と漢方薬の関係」(終了しました) |

| アンケート | 理研DAY アンケート |

| お問い合わせ | 理化学研究所広報室 event-koho [at] riken.jp ※[at]は@に置き換えてください。 |

当日に答えられなかった質問の回答

- Q.開腹手術経験者です。大建中湯は術後の癒着などを防ぎ、腸の健康を保つ機能もあると思いますか?

- A.大建中湯は腸の動きを改善する機能があると考えられてきましたが、今回免疫応答にも影響を与えている事が分かりました。開腹手術を行うと、修復する身体の機能により組織や血管が癒着してしまいますが、この癒着を防ぐという科学的なデータはまだありません。ただ、腸の動きを助けるので、排便などを改善する事が期待できるかもしれません。

- Q.マウス以外の動物では研究できないのですか?

- A.マウス以外の動物、例えば人間に近いサルなどを用いて研究することは可能です。

- Q.女性研究者が増えるにはどうしたらいいと思いますか?

- A.物理や数学の分野では少ない女性研究者ですが、免疫や分子生物学の分野では比較的女性研究者もいますね。でも女性研究者を増やすには、もちろんある程度の公的なバックアップも必要ですが、周りの理解が一番必要だと思います。例えば、今では理研や多くの大学で、出産や育児をサポートする制度があります。研究者の産休中・育休中・時短勤務中に、研究を補助する実験補助員雇用支援などもあり、公的なサポートシステムは多くの場所で整いつつあると思います。しかし、どんなに素晴らしいシステムがあっても、同僚・上司・家族の理解が無ければうまくいかないと個人的には感じています。女性研究者がライフイベントで一時的に研究を中断しても、変わりなく研究の場に戻れる雰囲気作りが必要かもしれませんね。

- Q.パスツール研究所でどういう研究をしたのですか。

- A.パスツール研究所では免疫研究を行っていました。その時に3型自然リンパ球の発見をしたので、新しく見つけた細胞の役割や機能などの研究を行っていました。

- Q.佐藤先生のような研究をするには何学部を目指せば良いでしょうか?

- A.研究者を目指して貰えるのはとても嬉しいですね!免疫学を勉強したい場合は、生物系の分野にいくと専門的に勉強ができると思います。でも、研究者として研究を行うために、決まった学部を出る必要はありません(もちろん、学部の時に基礎的な知識と経験が有った方がいいかもしれません)。学部卒業後の大学院を選択するときに、自分が興味を持つ研究を行っている先生がいる大学院に進学することが近道かもしれませんね。私の周りにも、医学部、教育学部、水産学部と様々な背景を持った方がいますが、一緒に研究をしています。

- Q.大腸炎を誘導していないマウスに大建中湯を与えたマウスが経時的にファームキューテスが減少しているようですが、大腸炎を誘発していない場合には、大建中湯を服用しない方がいいのでしょうか?

- A.この質問は、通常のエサに大建中湯を加えて投与した群についての質問だと思います。質問の内容は、大建中湯群のファーミキューテスが左から右に向かって減少しているように見えるためのご指摘だと思いますが、この群は経時的に調べたものではなく、大建中湯の投与を15日間行ったのち、糞便中の細菌叢を解析したものです。示したグラフ中の棒一本はマウスそれぞれの個体の細菌叢を示しており、それぞれの群で4本の棒があるのは4匹のマウスの糞便中の菌叢を示しています(もっと多くの匹数をまとめた結果はありますが、今回は時間とスライドのスペースの都合上4匹の結果のみを示しています)。つまり、大建中湯群と通常エサの群では、細菌叢の分布に特に大きな差は見られていません。よって、質問の「大腸炎を誘発していないときには大建中湯を服用しない方がいい」という結果は示されていません。