米国国立衛生研究所(NIH)は2022年9月22日、ヒトおよび非ヒト科霊長類であるマカクザルとマーモセットの「脳地図」を全細胞レベルで記載する国際プロジェクトなどに対して、今後5年間で総額1億7300万ドル(約250億円)の支援を行うことを発表しました注1)、注2)。本プロジェクトは米国アレン研究所[1]のエド・ライン(Ed Lein)主任研究員およびホンカイ・ゼン(Hongkui Zeng)副社長兼所長が主導し、欧米および日本の研究機関による国際共同研究で実施されます。日本からは、理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター脳コネクトミクスイメージング研究チームの林拓也チームリーダーが参加します。

プロジェクトの概要

ヒトの脳は約2,000億個、数百種の細胞で構成されると推定されていますが、その全ての種類と機能が解明されているわけではありません。本プロジェクトは、これまでにない精度でヒト脳細胞(神経細胞および非神経細胞)全ての分類と機能解析を行い、ヒト脳アトラス(脳地図)の作製に挑みます。

プロジェクトを率いるライン博士は、「脳の病気を治したいならば、我々はヒトの脳をもっと知らなければならない。とりわけ、脳の機能と構造に関する知識が必要だ。プロジェクトが目指す脳アトラス(脳地図)の完成により、さまざまな脳疾患についての根本的な理解が加速するだろう」と述べています注2)。がん遺伝子の探索からヒトの全ゲノム解読が提案されたように、本プロジェクトはまさに「ヒトゲノム計画の脳科学版」と言えます。得られた成果は、データや手法を含めて公開され、公的な利用が可能となる予定です。

本プロジェクトを含む5つのプロジェクトでは、非臨床研究から臨床研究への「橋渡し」にとって重要となるマウスや非ヒト科霊長類のマカクザルとマーモセットの脳と、ヒト脳との正確な比較を行うためのプラットフォームの作製にも取り組みます。林チームリーダーは、磁気共鳴画像法(MRI)[2]を用いて、ヒト脳よりも小さな脳を持つ非ヒト科霊長類の、詳細な脳コネクトーム[3]を可視化する独自技術を開発しています注3)。本プロジェクトでは、その小ささのためこれまで分析が難しかったマカクザルとマーモセットの脳アトラス作りを主に担当します。林チームリーダーは、「これまでできなかったヒトを含めた霊長類脳の細胞と遺伝子発現、連絡性と機能の全容解明への挑戦です。脳の病気の理解や治療法の開発への貢献を期待しています」とプロジェクトへの抱負を語ります。

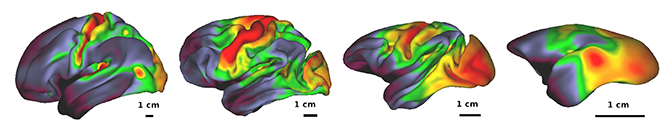

MRIで撮像した脳地図の例

皮質機能の進化の目印となるミエリンコントラスト[4]の高い領域を暖色系で示す。ヒト(左端)と非ヒト科霊長類(左から2番目より、チンパンジー、マカクザル、マーモセット)でミエリンコントラストが共通する領域と異なる領域があることが分かる。

- 注1)NIH「Science News」

- 注2)アレン研究所「NEWS」。円への換算は2022年9月末での為替相場に基づく。引用した日本語文は英文からの仮訳。Mapping the whole human brain: Allen Institute to lead global collaboration

- 注3)2020年4月27日プレスリリース「非ヒト霊長類の脳コネクトームを可視化」

プロジェクト支援機関

米国オバマ大統領(当時)がはじめた国家政策「BRAINイニシアチブ(Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies)」の担当機関であるNIHの研究ファンド「The BRAIN Initiative® Cell Atlas Network(BICAN)」の支援により実施(National Institutes of Health:UM1MH130981、U01MH130907、U01MH130962、U24MH130918、及びU24MH130919)。

プロジェクト参加研究者の所属機関

- 米国

アレン研究所、UWメディカルセンター、マサチューセッツ総合病院、マサチューセッツ工科大学、ロックフェラー大学、セントルイス・ワシントン大学、プリンストン大学、アリゾナ州立大学、ペンシルベニア大学、ベイラー医科大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校*、ボストン大学*、ハーバード大学*、カリフォルニア大学サンフランシスコ校*、マサチューセッツ工科大学・ハーバード大学ブロード研究所* - 欧州

フランス国立衛生医学研究所、リヨン大学、カロリンスカ研究所、チュービンゲン大学、セゲド大学、アムステルダム自由大学、ライデン大学、欧州バイオインフォマティクス研究所 - 日本

理化学研究所

- ※上記のうち無印は、ヒト及び非ヒト科霊長類脳の解析プロジェクト(Functionally guided adult whole brain cell atlas in human and NHP)の参加機関。*は関連プロジェクトへの参加機関。

補足説明

- 1.アレン研究所

マイクロソフト社の共同創業者であるポール・アレンが2003年に設立した研究機関。アレン脳科学研究所(Allen Institute for Brain Science)やアレン細胞科学研究所(Allen Institute for Cell Science)など5つの機関を擁する。 - 2.磁気共鳴画像法(MRI)

磁気とラジオ波、それに水素原子の動きを利用して、主に身体の解剖学的な情報を得る医用画像技術。MRIは、Magnetic Resonance Imagingの略。また、脳の機能情報を得るMRI技術として1990年に日本の小川誠二博士らが発見した機能的磁気共鳴画像法(fMRI)がヒトや霊長類動物脳の研究道具として確立しつつある。詳細については脳科学辞典(機能的磁気共鳴画像法)を参照。 - 3.コネクトーム

コネクトームは全神経配線図を意味する造語で、接続を意味するconnectと、総体を意味する接尾語 omeをつなげたもの。世界各国でヒト脳コネクトームの解明に向けた研究が進められている。 - 4.ミエリンコントラスト

ミエリン(髄鞘)は神経細胞の軸索を取り囲んでいる物質で、ミエリンコントラストは、MRIのT1強調画像、T2強調画像から算出される。近年、大脳皮質内の一次運動感覚野、一次視覚野、一次聴覚野などの領域で高いコントラストを呈すことがヒト、チンパンジー、マカクザル、マーモセットで知られるようになり、脳の進化や相同性を調べる重要なランドマーク(目印)と考えられている。

発表者

理化学研究所 生命機能科学研究センター 脳コネクトミクスイメージング研究チーム

チームリーダー 林 拓也(ハヤシ・タクヤ)