要旨

理化学研究所(理研)光量子工学研究領域テラヘルツ光源研究チームの縄田耕二研究員、時実悠研究員、瀧田佑馬基礎科学特別研究員、南出泰亜チームリーダーらの研究チームは、光波長変換[1]に基づく後進波発振[2]の原理の一部を解明し、テラヘルツ波[3]領域での発振に成功しました。

光波長変換技術は、固定波長のレーザー光をさまざまな波長の光に変換できるため、光加工や光計測技術などさまざまな産業に利用されています。光波長変換の手法の一つである後進波発振の基本原理は1966年に提案され、複雑な共振器構造のない小型・安定な構成で光波長変換を実現する手法として注目を集めてきました。しかし、実際には後進波発振の実証例がほとんどなく、原理の詳細は明らかになっていませんでした。光波長変換は可視光から中赤外光、テラヘルツ波まで幅広い波長範囲の光を発生させることができます。中でも、電波と光波の中間の周波数帯であるテラヘルツ波領域には、指紋スペクトル[4]と呼ばれる物質固有の吸収ピークが数多く存在しています。この特性を利用したセンシングやイメージング技術は、次世代の非破壊検査技術の有力な候補として注目されています。一方で、従来の光波長変換によるテラヘルツ波光源は大型な近赤外レーザーを励起光とする複雑な光学設計に基づいた装置であり、社会実装のためには小型で簡便なテラヘルツ波光源技術が切望されていました。

今回、研究チームは、光波長変換のための非線形光学結晶[5]としてニオブ酸リチウム結晶による疑似位相整合[6]デバイスに着目しました。そして、独自に設計した疑似位相整合デバイスに近赤外励起光[7]を導入し、その後進波としてテラヘルツ波を発振させることに成功しました。また、本手法は従来手法より高速かつ広帯域にテラヘルツ波の周波数制御が可能であること、後進テラヘルツ波と対となる近赤外光(アイドラー光[7])の向きはテラヘルツ波と逆向きであることも分かりました。

本成果によって、高効率光波長変換を実現するために必要な後進波発振の原理の一部が解明されました。本原理を用いたデバイスは、従来必要であった複雑な光学設計や多数の光学部品が不要となるため、簡便なテラヘルツ波装置を実現します。今後、本原理に基づいたポータブルなテラヘルツ波センシングデバイスを実現することで、安心・安全な社会を実現するための基盤技術の一つとして、テラヘルツ波技術を社会実装することに繋がると期待できます。

本研究成果は、名古屋国際会議場で開催される国際学術会議Advanced Solid State Lasers 2017(10月2日~5日)で発表します。

背景

光波長変換技術は、一般的に用いる媒質によって発振波長が固定されてしまうレーザー光を、可視光から中赤外光、テラヘルツ波といったさまざまな波長の光に変換する技術です。用途に応じて柔軟に波長を変換できるため、光加工や光計測技術などさまざまな産業に利用されています。光波長変換の手法の一つである後進波発振の基本原理は1966年に提案され、複雑な共振器構造のない小型・安定な構成で光波長変換を実現する手法として注目を集めてきました。しかし、実際には後進波発振の実証例がほとんどなく、原理の詳細は明らかになっていませんでした。

これまで研究チームは、非線形光学効果による光波長変換技術を用いて、高性能なテラヘルツ波光源やテラヘルツ波検出技術を開発してきました注1,2,3)。近年、装置の高出力化/高感度化や室温での動作などテラヘルツ波発生/検出技術の研究開発が進み、基礎研究から産業応用への展開が期待されています。また、テラヘルツ波領域には指紋スペクトルと呼ばれる物質固有の吸収ピークが数多く存在しています。この特性とテラヘルツ波の高い透過性を利用することで、容器や食品内部の異物の発見・特定が可能となります。テラヘルツ波による非破壊非接触なセンシング技術は、安心・安全な社会を実現するための基盤技術の一つとして社会実装が望まれています。

しかしこれまで、必要な性能を得るためには、大型の近赤外レーザーを励起光として利用する複雑な光学設計に基づいた装置が必要でした。このような装置は多くの光学素子を使用するため、振動などの外乱に弱い点も問題でした。したがって、テラヘルツ波の社会実装のためには高性能で小型かつ外乱に強い装置が必要でした。

注1)2017年3月2日プレスリリース「光波長変換によりテラヘルツ波を高感度に検出」

注2)2014年3月24日プレスリリース「室温で2次元のテラヘルツ波像を高感度に可視化」

注3)2013年12月25日プレスリリース「テラヘルツ分光データベースを新規開発し、公開へ」

研究手法と成果

今回、研究チームは、光波長変換のための非線形光学結晶としてニオブ酸リチウム結晶による疑似位相整合デバイスに着目しました。疑似位相整合は、光波長変換に重要な位相整合条件を人工的に設計・制御することによって、高機能な光波長変換を実現する手法です。

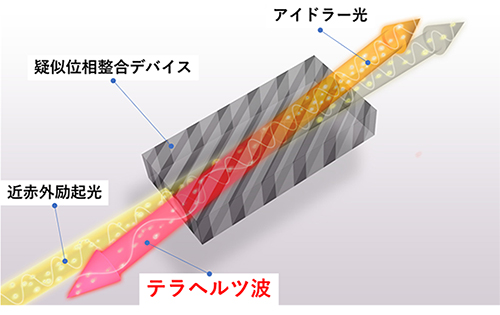

実験では、独自に設計した疑似位相整合デバイスに波長1,064ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)の近赤外励起光を導入するだけで、他の光学素子なしに、近赤外光の後進波としてテラヘルツ波を発振させることができました(図1)。このとき、光波長変換によりテラヘルツ波と対になって発振される近赤外光(アイドラー光)の伝搬方向が、逆向きであることも発見しました。

この発見によって、さまざまな他の非線形光学現象に隠されていた後進波発振の原理の一部が解明され、後進波発振を用いたテラヘルツ波装置の設計が可能となりました。他の光学素子を用いず、疑似位相整合デバイスだけでテラヘルツ波の発振を可能としたことで、振動などの外乱に非常に強い小型なテラヘルツ波装置が実現できます。

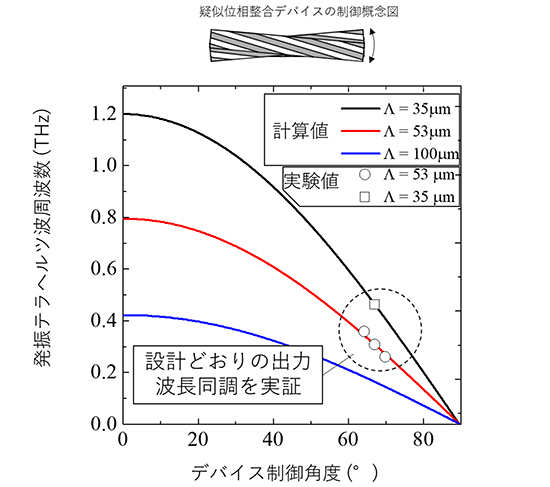

また、実験結果の解析から、疑似位相整合デバイスを回転させるだけでテラヘルツ波の発振周波数を制御可能であることを実証し、周波数の可変範囲を明らかにしました(図2)。従来、疑似位相整合デバイスを用いた光波長変換は特定の波長への光変換に特化しており、波長制御には異なる設計素子の利用や温度制御が必要になるなど柔軟性に乏しいと考えられてきました。本手法は、従来手法より高速かつ広帯域に周波数制御が可能であり、用途に応じて柔軟に波長を変換できるため、テラヘルツ分光計測などにおいて実用性が高いと考えられます。

今後の期待

本研究では、高効率光波長変換を実現するための後進波テラヘルツ波発振の原理の一端を解明しました。今回の波長変換効率は10%でしたが、理論的には100%の波長変換効率が可能なため、今後の研究によりさらなる高効率化が期待できます。

本原理を用いたデバイスには、光波長変換によるテラヘルツ波発振に必要であった複雑な光学設計や多数の光学部品は不要です。簡便かつ振動などの外乱に強いテラヘルツ波装置を実現します。また、光波長変換を用いた発振の逆過程を利用することで、高感度なテラヘルツ波検出を実現することも可能です。

今後、本手法に基づいたテラヘルツ光源と検出器を組み合わせてポータブルなテラヘルツ波センシングデバイスを実現することで、安心・安全な社会を実現するための基盤技術の一つとして、テラヘルツ波技術を社会実装することに繋がると期待できます。

原論文情報

- Kouji Nawata, Yu Tokizane, Yuma Takida, and Hiroaki "Minamide, Backward THz-wave parametric oscillation with tunability", Advanced Solid State Lasers Conference, technical session" Optical Parametric Conversion in Crystals and Fibers", Abstract

発表者

理化学研究所

光量子工学研究領域 テラヘルツ光研究グループ テラヘルツ光源研究チーム

研究員 縄田 耕二(なわた こうじ)

研究員 時実 悠(ときざね ゆう)

基礎科学特別研究員 瀧田 佑馬(たきだ ゆうま)

チームリーダー 南出 泰亜(みなみで ひろあき)

縄田 耕二

縄田 耕二

時実 悠

時実 悠

瀧田 佑馬

瀧田 佑馬

南出 泰亜

南出 泰亜

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

お問い合わせフォーム

産業利用に関するお問い合わせ

理化学研究所 産業連携本部 連携推進部

お問い合わせフォーム

補足説明

- 1.光波長変換

レーザー光などの強力な光により誘起される非線形光学現象を用いて、電磁波の波長をある波長から他の波長へ変換すること。本研究では、波長の短い(周波数の高い)近赤外光から波長の長い(周波数の低い)テラヘルツ波に変換した。 - 2.後進波発振

光波長変換によって発生した光波(ここではテラヘルツ波)が近赤外励起光の伝搬方向に対して後進方向に伝搬することでフィードバック効果を自動的に与え、発振すること。フィードバック効果が非線形光学結晶中に内在するため、従来必要であった共振器ミラーなどの光学素子が不要となる。 - 3.テラヘルツ波

周波数が1012Hz(1兆ヘルツ)付近(0.1~100THz)にある電磁波。光波と電波の中間の周波数帯であり、双方の特性を併せ持つ。 - 4.指紋スペクトル

物質中においては、テラヘルツ波周波数に共鳴する格子振動や分子間振動などが数多く存在する。これらは物質固有の特徴的な吸収スペクトルを示すので、未知の物質であっても吸収スペクトルから逆にその物質を特定することが可能になる。このような物質固有の吸収スペクトルを指紋スペクトルと呼ぶ。 - 5.非線形光学結晶

光波長変換で用いる結晶であり、入射する光に対して非線形な応答を示す。レーザー光などの強力な光が物質と相互作用する場合、その応答(分極)は単純に光の電磁場に比例せず非線形なものとなり、その結果として生じるさまざまな現象を非線形光学現象と呼ぶ。光波長変換は、非線形光学現象の代表例である。 - 6.疑似位相整合

強誘電体非線形光学結晶の誘電分極方向を周期的に180度反転させることにより、擬似的に位相整合をとる方法。反転周期や角度を設計することで、目的とする波長に対する光波長変換を効率的に行うことができる。 - 7.近赤外励起光、アイドラー光

近赤外光はテラヘルツ波に対して100倍程度高い周波数を持つ電磁波。波長範囲は780~3,000nm。テラヘルツ波と比較して研究の歴史が古く、発生、検出、応用技術ともに開発が進んでいる。今回は近赤外励起光として1,064nmの波長を利用した。アイドラー光は光波長変換によってテラヘルツ波と対になって発生する光で、近赤外励起光からテラヘルツ周波数だけ波長が長波長側に異なる光。

図1 光波長変換に基づく後進テラヘルツ波発振の概略図

独自に設計した疑似位相整合デバイスに近赤外励起光を導入するだけで、他の光学素子を用いずに後進テラヘルツ波を発振させることができる。このとき、光波長変換により発振したテラヘルツ波と対になって発振する近赤外光(アイドラー光)の伝搬方向は逆向きであることが分かった。

図2 発振テラヘルツ波周波数の計算結果と実験結果

一つの疑似位相整合デイバスの設計(赤線)において計算値と実験値がよく一致した。検証のためべつの設計(黒線)でも実験を行い計算値と実験値の一致を確認している。これによって、本手法がテラヘルツ波の周波数可変性を持つことを明らかにした。今後の研究によって、計算で示す周波数範囲でテラヘルツ波発振が期待できる。