理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所の八木 亜樹子 特任准教授、名古屋大学 大学院理学研究科の甲斐 恒成 博士前期課程学生(研究当時)、河野 英也 博士後期課程学生(研究当時、現 理研開拓研究所 伊丹分子創造研究室 特別研究員)らの国際共同研究グループは、カチオン(陽イオン)性炭化水素ナノベルト[1]であり、空気中で固体状態および溶液状態の双方で高い安定性を持つ「MCPPカチオン」の合成に成功しました。

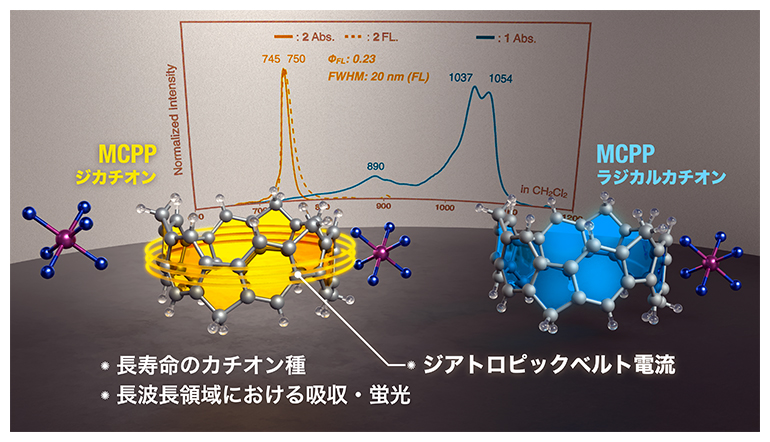

本研究により、MCPPカチオンは、長波長領域に鋭い吸収スペクトルを持つほか、ジカチオン(2価の陽イオン)は高い蛍光量子収率[2]を持つナノベルトであることが分かりました。さらに、ジカチオン体は磁場環境において強いジアトロピックベルト電流[3]を持ち、特徴的なプロトン核磁気共鳴(1H NMR)[4]シグナルを生じることを理論・実験の両面で明らかにしました。

MCPPカチオンの持つこれらの特徴を生かして、長波長発光材料や超分子材料[5]などへの展開が行われることが期待されます。

本研究は、英国王立化学会雑誌『Chemical Science』オンライン版(4月23日付)に掲載されました。

本研究で開発したカチオン性炭化水素ナノベルト(MCPPカチオン)

背景

カチオン性芳香族分子[6]は、電気的に中性な芳香族分子とは大きく異なる性質を示し、正孔を輸送するp型有機半導体[7]の電荷キャリア中間体とも見なせることもあり、古くから研究が行われています。中でも、カチオン性芳香族炭化水素[6]はシンプルな構造を持つ機能性分子であることから関心を集めてきましたが、電子が不足した化学種であるため空気中で不安定なものが多く、新たな分子の合成や性質解明研究が不十分でした。

研究手法と成果

国際共同研究グループは、伊丹 主任研究員らが独自に開発した環状芳香族炭化水素(ナノベルト)であるメチレン架橋[6]シクロパラフェニレン([6]MCPP)注1)を化学酸化剤により電子酸化することで、[6]MCPPラジカルカチオン(化合物1)および[6]MCPPジカチオン(化合物2)を合成しました(図1左、中)。これらの安定性を評価したところ、空気中において固体状態・溶液状態ともに長い寿命、すなわち高い安定性を持っていることが分かりました。室温下、空気中のジクロロメタン溶液における半減期[8]は、化合物1で約143時間、化合物2で約26時間であり、これらはカチオン性分子として極めて長い半減期です。また、[6]MCPPに対して六つのメチル基を導入した誘導体のジカチオン(化合物3)は約2,600時間(約110日)と、さらに長い半減期を持っていました(図1右)。

![[6]MCPPから合成された化合物の図](/medialibrary/riken/pr/press/2025/20250501_1/20250501_1_fig1.jpg)

図1 [6]MCPPから合成された化合物

- 左:中性の[6]MCPPから1電子失った構造を持つ[6]MCPPラジカルカチオン(化合物1)の構造。SbCl6アニオン(塩化アンチモンの陰イオン)をカウンターアニオンとして持つ。図中の「・+」はラジカルカチオン状態であることを示す。

- 中:中性の[6]MCPPから2電子失った構造を持つ[6]MCPPジカチオン(化合物2)の構造。SbF6アニオン(フッ化アンチモンの陰イオン)二つをカウンターアニオンとして持つ。図中の「2+」はジカチオン状態であることを示す。

- 右:六つのメチル基(-Me)を導入した[6]MCPPジカチオン(化合物3)の構造。

各化合物の下部にある時間は、ジクロロメタン溶液における半減期。

化合物2に関して、X線結晶構造解析[9]によって構造解析を行うことで、その結晶パッキング構造[10]や電子状態に関しても調査することができました(図2A)。また、図2Bにあるように、化合物1および化合物2は700ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)を超える長波長領域に鋭い吸収・蛍光スペクトルを示しました。化合物2の吸収・蛍光スペクトルの半値全幅[11]はいずれも約20nmです。高い色純度が求められるディスプレーでは、狭い半値全幅のスペクトルが求められています。従来使用されている有機発光ダイオード(OLED)では40~60nm、最近期待されている量子ドット[12]では20~30nmの半値全幅であるといわれていることから、化合物2が極めて狭い半値全幅を持つことが分かります。また、発光性のナノベルトが数少ない中、化合物2の蛍光量子収率は23%でした。カチオン性分子としても比較的高い蛍光量子収率であり、MCPPの剛直な環状構造に由来した性質であると考えられます。

![[6]MCPPから合成された化合物2の構造と1、2、[6]MCPPの吸収・蛍光スペクトルの図](/medialibrary/riken/pr/press/2025/20250501_1/20250501_1_fig2.jpg)

図2 [6]MCPPから合成された化合物2の構造と1、2、[6]MCPPの吸収・蛍光スペクトル

- (A)化合物2の単結晶X線結晶構造およびパッキング構造。化合物2が中性の[6]MCPPよりも小さな直径を持つことが分かった。パッキング構造はジクロロメタン溶媒を含み、カチオン(陽イオン)とアニオン(陰イオン)が交互に並ぶ構造であった。図中の「2+」はジカチオン状態であることを示す。また、X線結晶構造解析における灰色の球は炭素原子、白色の球は水素原子、紫色の球はアンチモン原子、黄色の球はフッ素原子。右図における黄緑色の球はジクロロメタンの塩素原子である。b、cは結晶の単位格子のベクトル軸。

- (B)化合物1および2の紫外可視近赤外吸収スペクトルならびに蛍光スペクトル。スペクトル上部の数字は極大吸収波長および極大蛍光波長。化合物1、2ともに長波長側に鋭いスペクトルを持つ。

伊丹 主任研究員らは以前、核磁気共鳴(NMR)[4]などの磁場環境において[6]MCPPでは分子全体に「パラトロピックベルト電流[3]」が生じることを理論的・実験的に明らかにしています注2)。パラトロピックベルト電流の存在は類似のナノベルトでも予測されていましたが、検証することが困難であったため、[6]MCPPの報告以前は解明されていない性質でした。[6]MCPPの電子的状態がベルト電流の向きや強さを変化させることが予想されたため、化合物2に対しても理論的・実験的追究を行いました。その結果、化合物2がパラトロピックベルト電流と逆向きに流れる「ジアトロピックベルト電流」を持つことが分かりました。また、量子化学計算[13]により、その電流の強さは[6]MCPPを大きく上回る値であることも初めて明らかになりました。これらの結果は、ナノベルトをはじめとした環状π共役分子[14]の磁場中での性質に関する新たな知見であるといえます。

![[6]MCPPのパラトロピックベルト電流と化合物2のジアトロピックベルト電流の図](/medialibrary/riken/pr/press/2025/20250501_1/20250501_1_fig3.jpg)

図3 [6]MCPPのパラトロピックベルト電流と化合物2のジアトロピックベルト電流

- 左:[6]MCPPとパラトロピックベルト電流。茶色の矢印は電流の向きを示す。細い青色の矢印は磁場の向きを示す。

- 右:[6]MCPPジカチオン2(化合物2)とジアトロピックベルト電流。太い青い矢印は電流の向きを示す。細い青色の矢印は磁場の向きを示す。

左右両図において、最下部の数値の大きさはベルト電流の大きさを示す。値はベンゼンのベルト電流を1としたときの相対値(理論値)。

- 注1)Yuanming Li, Yasutomo Segawa, Akiko Yagi, Kenichiro Itami, "A Non-alternant Aromatic Belt: Methylene-bridged [6]Cycloparaphenylene Synthesized from Pillar[6]arene." J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 12850-12856.

- 注2)Hideya Kono, Yuanming Li, Riccardo Zanasi, Guglielmo Monaco, Francesco F. Summa, Lawrence T. Scott, Akiko Yagi, Kenichiro Itami, "Methylene-Bridged [6]-, [8]-, and [10]Cycloparaphenylenes: Size-Dependent Properties and Paratropic Belt Currents." J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 8939-8946.

今後の期待

本研究では、カチオン性炭化水素ナノベルトであるMCPPカチオン([6]MCPPラジカルカチオンおよび[6]MCPPジカチオン)の合成に成功しました。またそれらの性質を調査し、詳細な構造や電子状態を明らかにしたほか、鋭い吸収および蛍光スペクトルを持つことを見いだしました。さらに、[6]MCPPジカチオンが磁場中で強いジアトロピックベルト電流を持つことも分かりました。MCPPカチオンは今後、狭い半値全幅を持つ色素や長波長発光材料、カチオン性の超分子材料などとしてユニークな応用展開が行われることが期待されます。

補足説明

- 1.ナノベルト

ベンゼンなどの芳香環が縮環構造を形成しながら筒状に連結された分子群の総称。 - 2.蛍光量子収率

物質が紫外線や可視光など光のエネルギーを吸収して、それより小さなエネルギーの光として再び放出する現象を蛍光という。1個の光子が吸収されたとき、蛍光となって光子が放出される確率を蛍光量子収率といい、これは、入射光による励起によって放出された光子の数と、物質に吸収された入射光の光子数との比である。 - 3.ジアトロピックベルト電流、パラトロピックベルト電流

共役が環状につながった分子が磁場中に置かれると流れる電流を環電流と呼び、特にナノベルトの分子全体に流れるものをベルト電流と呼ぶ。このうち、芳香族性を示すものをジアトロピックベルト電流、反芳香族性を示すものをパラトロピックベルト電流と呼ぶ。 - 4.プロトン核磁気共鳴(1H NMR)、核磁気共鳴(NMR)

核磁気共鳴は、強い磁場中に置かれた原子核に電磁波を照射して、核スピンの共鳴現象によって起こる吸収や放出を観測し、物質の分子構造や物性の解析を行う手法。分子の相互作用などの情報も得られるため、生命科学、医薬、化学、食品、材料物性といった幅広い分野で利用されている。プロトン核磁気共鳴は水素原子の原子核(1H)を対象とした測定方法。NMRはnuclear magnetic resonanceの略。 - 5.超分子材料

分子が非共有結合によって規則正しく配列した材料の総称。 - 6.カチオン性芳香族分子、カチオン性芳香族炭化水素

芳香族分子のうち、炭素と水素のみから成るものを芳香族炭化水素という。さらに、電子を失いプラスの電気を帯びた芳香族分子をカチオン性芳香族分子、電子を失いプラスの電気を帯びた芳香族炭化水素をカチオン性芳香族炭化水素と呼ぶ。 - 7.p型有機半導体

半導体の中でも、正孔を輸送するものはp型として知られている。有機分子を用いたp型有機半導体は、機械的に柔軟かつ軽量な材料として注目されている。 - 8.半減期

化合物のモル(mol)量がはじめの半分になるまでの時間。今回の実験に関しては、化合物のジクロロメタン溶液を空気中にさらし、室温下において測定を行っている。 - 9.X線結晶構造解析

単結晶にX線を当て、その回折パターンを解析することで、単結晶中の分子構造やその配列を明らかにする手法。 - 10.結晶パッキング構造

分子が規則正しく配列した結晶中での分子の並び方。 - 11.半値全幅

一般にパルス状の波形に対して、ピークの値(最大値)の2分の1の値(半値)になるところでのパルス波形の幅。 - 12.量子ドット

量子ドットは電子を空間的に3次元全ての方向に対して閉じ込めることで運動を制限し、0次元構造としたもの。その性質から人工原子とも呼ばれ、電子を一つずつ出し入れできる。 - 13.量子化学計算

量子力学を化学に応用し、分子が示す性質・現象を解明するための計算手法。近似方法によって多くの手法が存在する。 - 14.環状π共役分子

芳香族分子が共有結合でさらに環状につながり、π電子が環全体に非局在化した構造を持つ分子。

国際共同研究グループ

理化学研究所 開拓研究所 伊丹分子創造研究室

主任研究員 伊丹 健一郎(イタミ・ケンイチロウ)

(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)

特任准教授 八木 亜樹子(ヤギ・アキコ)

サレルノ大学(イタリア)

教授 リカルド・ザナシ(Riccardo Zanasi)

准教授 ググリエルモ・モナコ(Guglielmo Monaco)

博士 フランシスコ・スマ(Francesco F. Summa)

ネバダ大学(米国)

教授 ローレンス・スコット(Lawrence T. Scott)

名古屋大学 大学院 理学研究科

博士前期課程学生(研究当時)甲斐 恒成(カイ・ノブシゲ)

博士後期課程学生(研究当時)河野 英也(コウノ・ヒデヤ)

(現 理化学研究所 開拓研究所 伊丹分子創造研究室 特別研究員)

博士後期課程学生 井本 大貴(イモト・ダイキ)

ミュンスター大学(ドイツ)

博士後期課程学生 ティモ・ストゥンケル(Timo Stünkel)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業特別推進研究「未踏分子ナノカーボンの創製(研究代表者:伊丹健一郎)」、同国際共同研究加速基金(国際先導研究)「動的元素効果デザインによる未踏分子機能の探究(研究代表者:山口茂弘、研究分担者:八木亜樹子)」による助成を受けて行われました。

原論文情報

- Nobushige Kai, Hideya Kono, Timo Stünkel, Daiki Imoto, Riccardo Zanasi, Guglielmo Monaco, Francesco F. Summa, Lawrence T. Scott, Akiko Yagi, Kenichiro Itami, "Stable cationic nanobelts synthesized by chemical oxidation of methylene-bridged [6]cycloparaphenylene", Chemical Science, 10.1039/D5SC01305D

発表者

理化学研究所

開拓研究所 伊丹分子創造研究室

主任研究員 伊丹 健一郎(イタミ・ケンイチロウ)

(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)

特任准教授 八木 亜樹子(ヤギ・アキコ)

名古屋大学 大学院 理学研究科

博士前期課程学生(研究当時)甲斐 恒成(カイ・ノブシゲ)

博士後期課程学生(研究当時)河野 英也(コウノ・ヒデヤ)

(現 理化学研究所 開拓研究所 伊丹分子創造研究室 特別研究員)

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム

名古屋大学 総務部 広報課

Tel: 052-558-9735 / Fax: 052-788-6272

Email: nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学WPI-ITbMに関する窓口

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)

リサーチプロモーションディビジョン

Tel: 052-789-4999

Email: press@itbm.nagoya-u.ac.jp

トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)