理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター学習・記憶神経回路研究チームのジョシュア・ジョハンセンチームディレクターとシャオウェイ・グ研究員の研究チームは、ある体験に伴って生じる「うれしい」「不快だ」といった情動情報から、別の体験をする際に生じるであろう情動情報を推測する際に働く、脳の内部モデル[1]の計算メカニズムの一端を初めて明らかにしました。

本研究成果は、ヒトの高次な情動に関する脳内の計算、回路や可塑性のメカニズムの研究への扉を開くもので、将来的には不安症[2]やトラウマによる心的外傷後ストレス障害(PTSD)[3]などの精神疾患の新たな治療法の開発に貢献すると期待されます。

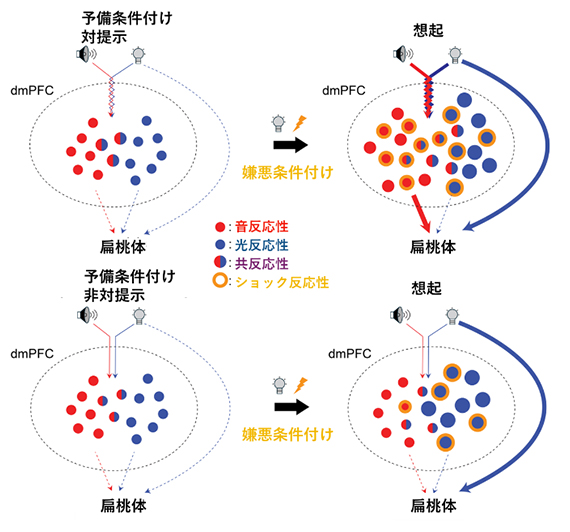

今回、研究チームは、ラットに光と音という二つの感覚刺激を同時に与えて学習させた(対(つい)提示)後、今度は光刺激と電気ショックを同時に与える嫌悪条件付けを行うと、電気ショックという不快な体験と結び付いている光刺激にだけでなく、直接結び付いていない音刺激に対しても「すくみ反応」を示すという感性予備条件付けを行いました。そしてその最中に、背内側前頭前野(dmPFC)[4]と呼ばれる脳領域の神経活動を記録、解析したところ、光刺激と音刺激の対提示に伴って、dmPFCの神経細胞のうち光と音の両方の感覚刺激に反応する特定の神経細胞が「標識」され、それに続く不快な体験と連合(刺激と反応との結合)されることで、少ない経験から柔軟に情動情報を推測する計算メカニズムが働くことが明らかになりました。

本研究は、科学雑誌『Nature』オンライン版(5⽉14⽇付)に掲載されました。

感性予備条件付けの内部モデル

背景

「うれしい」「楽しい」または「不快だ」「恐い」、といった情動体験の記憶は、私たちヒトを含む動物の生存に不可欠です。過去に経験していない新しい感覚刺激が「楽しい」体験を引き起こすのか、それとも「不快な」体験を引き起こすのか分からない状況においても、動物は引き起こされる情動体験を推測して適切な行動を取る必要があります。こうした高次な情動情報の推測は、過去の体験における状況と現状とを比較する脳の「内部モデル」によって行われているという理論が心理学では提起されてきました。しかし、実際にこの情動情報の内部モデルがどのような計算メカニズムで情動情報の推測を行っているのかは明らかではありませんでした。

情動記憶を担う扁桃体[4]や、環境情報の記憶に関わる海馬[4]、眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ)[5]、嗅周皮質[5]、嗅内皮質[5]といった領域とも結合している背内側前頭前野(dmPFC)に着目し、情動情報の内部モデルを担う脳領域の有力な候補の一つと考えました。

研究チームは、dmPFCで構築される柔軟な内部モデルによって、情動的な体験と直接結び付いていない感覚刺激に対しても、起こり得る情動体験を推測しているという仮説を立て、ラットに感性予備条件付けと呼ばれる実験パラダイムを実施しながらdmPFCの神経細胞の活動を記録し、解析を行いました。

研究手法と成果

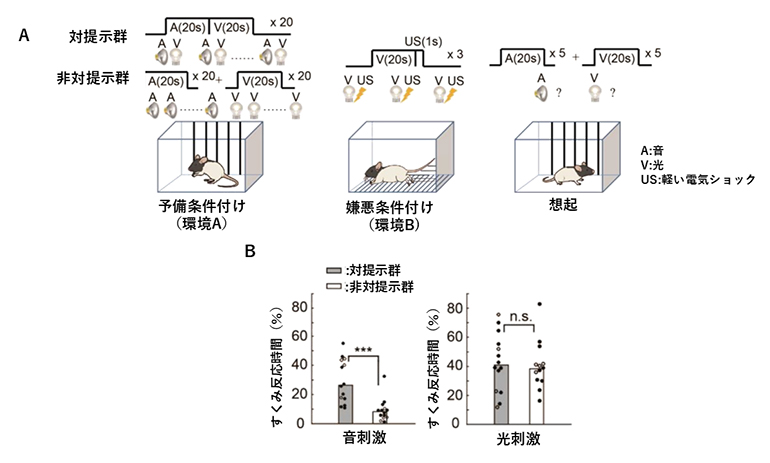

研究チームはまず、ラットに感性予備条件付けを行いました。1日目に予備条件付けとして、環境Aの中でラットに光と音という二つの中立な感覚刺激を対にして同時に提示しました(図1A:対提示群)。一方、対照実験としては対提示群と同じ回数の光刺激と音刺激を同時ではなくバラバラにラットに提示しました(図1A:非対提示群)。その後、対提示群・非対提示群共に、別の環境Bの中でラットに光刺激と同時に不快な体験を引き起こす軽い電気ショックを脚に与える、嫌悪条件付けを行いました(図1A:嫌悪条件付け)。翌日、対提示群と非対提示群共に最初の環境Aの中でラットに、光刺激だけ、または音刺激だけを提示し、その際のラットのすくみ反応の時間を計測して、それぞれの感覚刺激に対して不快な体験の記憶が連合しているかどうかをテストしました(図1A:想起)。

その結果、ラットは光刺激に対しては対提示群・非対提示群共にすくみ反応を示しましたが(図1B右)、音刺激に対しては対提示群のみすくみ反応を示しました(図1B左)。これは、ラットが光刺激と音刺激の連合を記憶した後に光刺激と不快な体験の連合を体験したことにより、不快な体験と直接結び付いていない音刺激に対しても不快な体験を推測し、すくみ反応を示したことを示唆します。このことから、ラットは感覚刺激と不快な体験の連合という情動情報の「内部モデル」を脳内に構築することで、直接不快な体験をしていない感覚刺激に対して、情動体験を予測することができるようになったと考えられます。

図1 感性予備条件付け

- A.感性予備条件付けの実験パラダイム。環境Aで実施する予備条件付けにおいて、対提示群には音と光という動物にとって中立な感覚刺激を対で提示する。一方、対照実験である非対提示群では、同じ時間と回数の音刺激、光刺激を対にせず提示する。その後、環境Bの中で動物に、光刺激と軽い電気ショックを連合させて与える、嫌悪条件付けを行う。翌日、最初の環境Aの中で動物に音刺激と光刺激のそれぞれに対してすくみ反応を示した時間を計測することで不快な体験の記憶想起を評価する。すくみ反応時間の割合(%)が高ければ、動物は不快な体験の記憶を想起しており、逆にすくみ反応時間の割合(%)が低ければ、動物は不快な体験の記憶を想起していない。

- B.2日目の想起時において、すくみ反応時間の割合(%)を見ると、音刺激に対しては予備条件付けで対提示した群はすくみ反応を示したが、非対提示群は示さなかったことが分かる。一方、光刺激に対しては対提示群も非提示群も共にすくみ反応を示し、嫌悪条件付けの記憶が想起されたことがすくみ反応時間の割合(%)から示された。***:有意水準0.1%、n.s.:「not significant(有意差なし)」の略号。

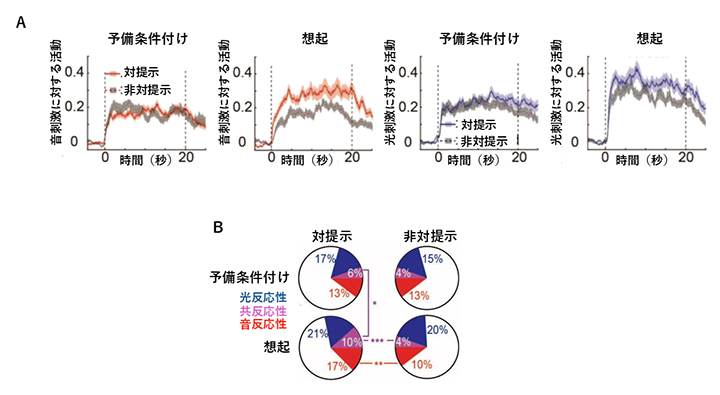

研究チームは、このような情動情報の内部モデルがdmPFCの細胞の活動の変化によって構築されるという仮説を立て、感性予備条件付けをしている最中のラットの脳のdmPFCの神経細胞群の活動をカルシウムイメージングによって記録しました。興奮性神経細胞[6]特異的にカルシウム感受性蛍光タンパク質GCaMP[7]を発現させるアデノ随伴ウイルス[8]をラットのdmPFCに注入し、その後ラットの光や音の感覚刺激に対するdmPFCの神経細胞の活動の変化を追いました。感性予備条件付けの各段階で、対提示群では平均605±146個、非対提示群では平均566±82個の神経細胞の活動をカルシウムイメージングによって記録し、解析しました。

光や音の感覚刺激に対して活動が上昇する神経細胞と、活動が抑制される神経細胞に分けて解析したところ、音刺激に対する活動は、予備条件付けにおいては対提示群と非対提示群の間で差がなかったのに対し、嫌悪条件付け後の想起時においては対提示群が非対提示群に比べて活動が上昇していました(図2A)。一方、光刺激に対する活動は、予備条件付け時においても、また嫌悪条件付け後の想起時においても、対提示群と非対提示群の間で差が見られませんでした(図2A)。

次に研究チームは、dmPFCの神経細胞による光刺激の表象と音刺激の表象の間での連合が、予備条件付けと嫌悪条件付けの両方を体験したときのみ形成されると仮定しました。これを検証するため、対提示群において予備条件付けの後ではなく嫌悪条件付けの後に、光刺激と音刺激の神経細胞の活動パターンが類似してくるのかを解析しました。

dmPFCの神経細胞のうち、光刺激のみで活性化される細胞を「光反応性神経細胞」、音刺激のみで活性化される細胞を「音反応性神経細胞」、光刺激と音刺激の両方で活性化される細胞を「共反応性神経細胞」と分類したところ、嫌悪条件付けの後では、共反応性神経細胞と音反応性神経細胞の数が、非対提示群に比べて対提示群で有意に増加していました。さらに対提示群において、嫌悪条件付けの前後を比較すると共反応性神経細胞の数が有意に増加していました。(図2B)。

図2 dmPFC神経細胞の活動の変化

- A.dmPFCの神経細胞のうち、感覚刺激に対して活動を上昇させる細胞集団の活動。音刺激に対しては、予備条件付けにおいて、対提示群も非対提示群も活動性は同程度であったが、想起時には対提示群の方が非対提示群に比べて活動性が増加していた。光刺激に対しては、予備条件付けにおいても、想起時においても、対提示群と非対提示群の活動性に差は見られなかった。縦軸はベースラインの活動(時間0より前の活動)に対する上昇率を示す。

- B.dmPFCの神経細胞のうち感覚刺激に対して活動を上昇させる細胞の活動パターンは、光刺激のみに反応する光反応性細胞、音刺激のみに反応する音反応性細胞、光刺激と音刺激の両方に反応する共反応性細胞の三つに分類される。対提示群においては、予備条件付けに対して想起時には共反応性の細胞の数が有意に増加した。また、想起時の共反応性および音反応性の細胞の数は、非対提示群に対して対提示群で増加していた。*:有意水準5%。

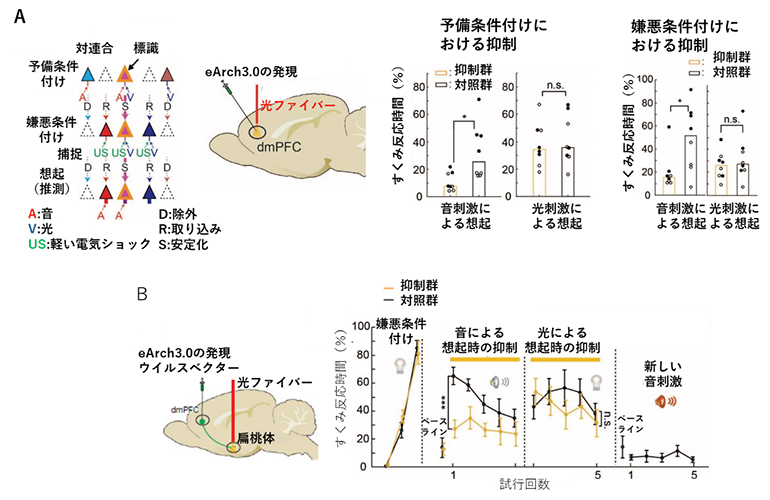

このような感性予備条件付けは、どのような仕組みで起こるのでしょうか。心理学における「媒介学習」の理論によれば、光刺激と音刺激の予備条件付けは、脳内で両者が結び付いた表象を形成します。そして、その後光刺激の表象が電気ショックと結び付き、想起の際に音刺激から電気ショックの情報を推測することが可能になると考えられます。しかし、上述のように光刺激や音刺激に対するdmPFCの活動上昇や抑制は、予備条件付けでは生じませんでした。そこで研究チームは、特定の共反応性神経細胞群が、予備条件付けの間に細胞群全体の活動には影響を与えない形で「標識」され、その後、光刺激と電気ショックとの連合によって「捕捉」されて電気ショックの表現と選択的に結び付き、共反応性神経細胞を介して音刺激と不快な体験の表象との連合が実現する、という仮説を立てました(図3A)。

この仮説を検証するため、予備条件付けの最中に光遺伝学[9]の手法によりdmPFCの興奮性神経細胞の働きを抑制したところ、直接嫌悪条件付けをした光刺激による想起ではすくみ反応が見られたのに対し、音刺激によるすくみ反応は有意に減少しました(図3A)。また、嫌悪条件付けの最中に同様にdmPFCの興奮性神経細胞の働きを抑制したところ、同じく光刺激による想起ではすくみ反応が見られたのに対し、音刺激によるすくみ反応は有意に減少しました(図3A)。これは、予備条件付けおよび嫌悪条件付けにおけるdmPFCの興奮性神経細胞の働きが、情動情報の推測に重要な役割を果たしていることを示唆しており、予備条件付けの間にdmPFCの興奮性神経細胞の活動性が変化し「標識」され、それらの神経細胞が嫌悪条件付けの間に「捕捉」され、情動情報の推測を可能にしているという仮説を支持します。

さらに研究チームは、情動反応に重要な役割を果たしている扁桃体がdmPFCの内部モデルから情動情報の推測に関する情報を受け取っているかどうかを調べました(図3B)。dmPFCの興奮性神経細胞のうち、扁桃体につながっている神経細胞の末端に対して光遺伝学を用いることで、扁桃体に連絡しているdmPFC神経細胞の活動を抑制しました。その結果、扁桃体に連絡しているdmPFC神経細胞の活動を想起時に抑制すると、音刺激に対するすくみ反応が有意に減少しました(図3B)。このことは、扁桃体がdmPFCから情動情報の推測に関する情報を受け取り、すくみ反応という情動反応を実行していることを示します。

図3 dmPFC神経細胞の抑制

- A.(左)今回の研究によって提案された「dmPFCの神経細胞の活動によって情動情報を推測する」内部モデル。予備条件付けにおいて音刺激と光刺激の両方に反応する共反応性細胞(オレンジ)が標識され、その後の嫌悪条件付けにおいて光刺激と電気ショックの連合に対応して活動することで捕捉される。この捕捉された共反応性細胞が想起時に音刺激に対して活動することで、すくみ反応を想起するようになる。(中)光遺伝学によるdmPFC神経細胞の活動の抑制実験。特定の波長のレーザー光を照射すると神経細胞を抑制するチャネルタンパク質eArch3.0を発現させるウイルスベクターをdmPFCに注入し、光ファイバーをdmPFCに挿入して光照射することで神経活動を抑制する。(右)予備条件付けの最中にdmPFC神経細胞の活動を抑制すると、音刺激による想起時のすくみ反応が有意に減少した。同様に嫌悪条件付けの最中にdmPFC神経細胞の活動を抑制すると、音刺激による想起時のすくみ反応が有意に減少した。どちらの場合も、光刺激による想起時のすくみ反応には影響がなかった。

- B.(左)光遺伝学による扁桃体に結合するdmPFC神経細胞の活動の抑制実験。eArch3.0を発現させるウイルスベクターをdmPFCの細胞に発現させ、光ファイバーを扁桃体に挿入してレーザー光を照射することによって、扁桃体に結合するdmPFCの神経細胞を抑制する。(右)音による想起時に扁桃体に結合するdmPFCを抑制すると、すくみ反応が有意に減少した。光による想起時に扁桃体に結合するdmPFCを抑制した場合には、すくみ反応に変化はなかった。また提示したものとは異なる新しい音刺激を提示した場合にはすくみ反応を示さなかった。

今後の期待

何らかの情動体験と直接連合していない感覚刺激からその情動情報を推測する能力は、動物の生存に不可欠です。この能力によって動物は、例えば怖い体験をした状況と関連付けられる感覚刺激に遭遇するだけで、実際に怖い体験をしていなくても「怖い体験をするかもしれない」と推測して、危険を回避することができます。

本研究で示した「内部モデル」の計算メカニズムは、少ない経験から情動体験を予測することができる高い柔軟性を備えた効率の良い仕組みであり、こうした内部モデルの計算メカニズムを解明する研究は、少ないエネルギーで機能できる脳特有の仕組みの理解につながるといえます。一方で、不安障害やPTSDのような精神疾患においては、嫌な体験や怖い体験と直接結び付いた感覚情報だけでなく、直接結び付いていない感覚情報によっても恐怖体験の記憶が呼び起こされてしまい、日常生活に支障を来すことがあります。

本研究は情動情報の推測に関わる脳の内部モデルの構築の仕組みの一端を解明した初めての成果であり、われわれヒトに見られるような高次な情動に関わる脳内の計算、回路や可塑性のメカニズムの研究への扉を開き、臨床研究への橋渡しとなるものです。将来的には不安障害やPTSDのような疾患の治療法の開発にもつながることが期待されます。

補足説明

- 1.内部モデル

外部世界の仕組みを脳の内部で模倣・シミュレーションする神経機構。 - 2.不安症

さまざまな原因により、日常生活に支障を来すほどの不安や恐怖を感じる精神疾患の総称。 - 3.心的外傷後ストレス障害(PTSD)

生命を脅かすような非常に強い恐怖の記憶が残り、何げない状況でも恐怖記憶がフラッシュバックすることにより、日常生活に支障を来してしまう障害。PTSDはPost-Traumatic Stress Disorderの略。 - 4.背内側前頭前野(dmPFC)、扁桃体、海馬

背内側前頭前野は前頭前野の内側に位置する領域の背側にあり、他者の意図や感情の理解といった社会的認知に関わると考えられている。扁桃体は側頭葉の奥に存在する、アーモンド形の神経細胞の集まりで、喜びや嫌悪などの情動に伴う反応とその記憶の形成に重要な役割を果たす。海馬は側頭葉の内側に位置する脳の領域で、記憶の形成や想起をつかさどる。dmPFCはdorsomedial prefrontal cortexの略。 - 5.眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ)、嗅周皮質、嗅内皮質

眼窩前頭皮質は前頭前野の一部で、情動・動機付け機能とそれに基づく意思決定過程に重要な役割を果たしている。嗅周皮質は海馬との連絡を介してエピソード記憶に関連するとともに、異なる情報をつないで記憶する連合記憶にも関わると考えられている。嗅内皮質は海馬に隣接し、海馬と密に情報のやり取りを行っており、空間ナビゲーションや記憶をつかさどる領域の一つ。 - 6.興奮性神経細胞

自身が結合する先の神経細胞を活性化する神経細胞。グルタミン酸が神経伝達物質として使われる。 - 7.カルシウム感受性蛍光タンパク質GCaMP

細胞内カルシウムイオン(Ca2+)と結合すると蛍光強度が変化するタンパク質(カルシウムセンサー)の一つ。GCaMPを神経細胞に発現させ、神経細胞の活動に伴うCa2+流入をGCaMPの蛍光強度の変化として2光子顕微鏡で測定することで、神経活動を記録できる。 - 8.アデノ随伴ウイルス

ヒトに感染しても重篤な症状を引き起こさないウイルスを実験用に改良したもの。安全性に優れ、かつ生体内のさまざまな細胞に高効率でDNAを導入できる遺伝子のベクター(運び屋)として利用する。 - 9.光遺伝学

光と遺伝子操作を使って、神経回路機能を活性化もしくは抑制させる手法。ミリ秒単位の時間的精度を持った制御を特徴とする。今回の研究では、550ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)の緑色光照射によって活性化されるeArch3.0というチャネルタンパク質を興奮性神経細胞に発現させて神経活動を抑制し、影響を見ている。

研究支援

本研究は、米国国立衛生研究所(NIH)「BRAIN Initiative(1U01NS122123)」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業若手研究「Neural mechanism underlying cognitive operations in emotional learning systems(研究代表者:GU XIAOWEI、21K15212)」による助成を受けて行われました。

原論文情報

- Xiaowei Gu, Joshua Johansen, "Prefrontal encoding of an internal model for emotional inference", Nature, 10.1038/s41586-025-09001-2

発表者

理化学研究所

脳神経科学研究センター 学習・記憶神経回路研究チーム

チームディレクター ジョシュア・ジョハンセン(Joshua Johansen)

研究員 シャオウェイ・グ(Xiaowei Gu)

ジョシュア・ジョハンセン

ジョシュア・ジョハンセン

シャオウェイ・グ

シャオウェイ・グ

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム