理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター 人間認知・学習研究チームの柴田 和久 チームディレクターらの国際共同研究グループは、人の学習過程において、新しい学習が以前の学習を強化する現象を発見しました。

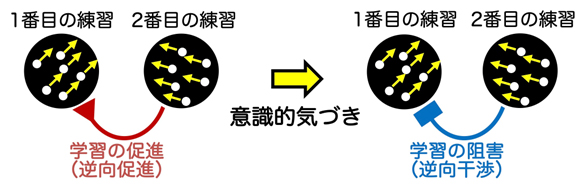

ヒトの学習に関する研究では、新しい学習がそれまでに培った学習を損なってしまう現象が知られていました。例えば、イタリア語を練習した直後にスペイン語を練習すると、二つの学習が干渉し、イタリア語の学習効果が見られなくなってしまうことがあります。この過去に向かって逆向きに起こる干渉を「逆向干渉[1]」といいます。今回の研究では、学習対象が「意識的に知覚できない」ほど弱い場合には、二つの学習は干渉せず、逆に強化が起こることが明らかになりました。つまり、新しい学習が過去の学習を促進することが分かりました。この過去に向かって起こる促進、すなわち「逆向促進」は本研究で初めて明らかになった現象であり、練習において学習の対象を明確に意識することが学習同士の干渉を引き起こしていた可能性を示しています。

この発見は、学習同士の相互作用に「意識の有無」が重要な役割を果たしていることを示唆し、より効率的な学習・練習法の開発に寄与するなど、教育、スポーツ、リハビリといった多様な分野への応用が期待されます。

本研究は、科学雑誌『Current Biology』オンライン版(9月5日付:日本時間9月6日)に掲載されました。

本研究成果の概要

背景

私たちは日々、多くのことを学び続けています。新しい技能を身に付けると同時に、すでに習得した技能を維持することは、スポーツや語学、楽器演奏、さらには日常生活においても重要です。しかし、新たな学習が以前の学習を損なう場合があります。

例えば、新しいピアノ曲を練習した後に以前覚えた曲を弾こうとすると、指が思うように動かないことがあります。心理学や神経科学では、このような現象を「逆向干渉」と呼び、後から行われた学習が前の学習の記憶を弱めると考えられてきました。これは、最初の学習が脳内で安定する前に次の学習が行われることで、両者が干渉してしまうためと説明されています。

これまでの研究では、この干渉をいかに避けるかが注目されてきましたが、「場合によっては新しい学習が前の学習を促進・強化する可能性」についてはほとんど調べられてきませんでした。本研究は、この可能性を検証することを目的に行われました。

研究手法と成果

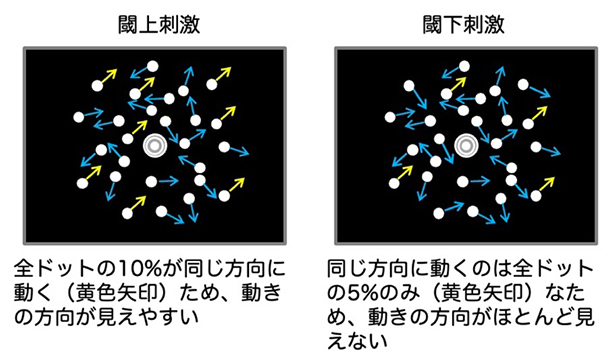

国際共同研究グループは、視覚の動きの知覚を利用した課題で実験を行いました。18歳から54歳の健康な男女100人が実験に参加しました。参加者は、コンピュータ画面に表示される多数のドットが特定の方向に動いているか、ランダムに動いているかを見分ける練習を行いました。動きの見えやすさは2種類用意しました(図1)。

- 閾上(いきじょう)刺激[2](見ようとすれば見える刺激):集中して目を凝らせば動きが分かる(例:全体の10%の点が同じ方向に動く)

- 閾下(いきか)刺激[2](見ようとしても見えない刺激):頑張って見ても動きが分からない(例:全体の5%の点が同じ方向に動く)

図1 閾上刺激と閾下刺激

実験参加者は、コンピュータ画面に表示されるドットが特定の方向に動いているか、ランダムに動いているかを見分ける練習を行った。全ドットの10%が同じ方向に動く(左:閾上刺激)と5%しか同じ方向に動かない(右:閾下刺激)では、閾上刺激の方が閾下刺激の方よりも黄色矢印の動きが見えやすい。

以下の四つの個別実験を行いました。

- 実験1:2回連続で、閾上刺激の動きのみを練習

- 実験2:2回連続で、閾下刺激の動きのみを練習

- 実験3:閾下刺激の動きのみを2回練習(間に1時間の休憩)

- 実験4:閾下刺激の動きを1回練習

各実験では、動きの方向(閾上刺激)を答えるテストを練習の前後に行い、学習効果を測定しました。

四つの実験の結果から、学習の成否が「動きの見えやすさ」と「練習間の時間間隔」に左右されることが明らかになりました。特に重要なのは、以下の四つのポイントです。

- 1.動きが見える刺激(閾上刺激)では逆向干渉が起こる

閾上刺激を用いて練習を続けて2回行うと(実験1)、1回目の練習で得られた学習効果が弱まる「逆向干渉」が確認されました。この条件では、練習後のテストで最初の練習による有意な学習効果が認められず、従来の知見を裏付ける結果になりました。 - 2.動きが見えない刺激(閾下刺激)では逆向促進が起こる

一方、意識的にはほとんど動きを感じ取れない閾下刺激で続けて2回練習を行うと(実験2)、1回目の練習による学習効果が高まりました。この「逆向促進」は、視覚技能の研究では前例がなく、学習同士の相互作用が必ずしも競合的ではなく、場合によっては促進的になるということを示しています。 - 3.促進効果は短時間でしか起こらない

閾下刺激を用いた練習でも、最初と次の練習の間に1時間の休憩を挟むと(実験3)、促進効果(逆向促進)は消失しました。これは、1回目の学習が脳内でまだ安定していないごく短い時間だけ、次の練習による上乗せの促進効果が可能であることを示しています。 - 4.1回の閾下刺激の練習では学習効果が起こらない

閾下刺激を用いた練習を1回のみ行った場合では(実験4)、学習効果は見られませんでした。従って、逆向促進は、最初の練習で生じたわずかな脳の変化を、続く練習が強めた結果と考えられます。

以上の結果から、動きの刺激が意識にのぼるかどうかが、新しい学習が前の学習を促進するか、あるいは妨げるかを決定している可能性が浮かび上がりました。脳の前頭皮質の一部は、意識的に知覚された情報の抑制に関わることが知られています。動きの刺激が意識にのぼらない場合、このような情報の抑制が起こらず、その結果として学習の促進が起こるのではないかと考えられます。

今後の期待

本研究の成果は、学習同士の相互作用を理解する上で、新しい視点を提供します。これまで「新しい学習は古い学習を妨げる可能性がある」という理解が主流でしたが、今回の成果は「意識にのぼらない新しい学習刺激は、古い学習を促進する場合がある」ことを示しました。

神経科学の知見から、前頭皮質の一部が「意識的に知覚された情報」に対して抑制的に働く一方、「意識にのぼらない情報」はその抑制を受けず、結果的に過去の学習を助ける可能性があります。この知見は、スポーツ、言語学習、リハビリテーションなどの分野で、学習・練習プログラムを設計する新たな方法論を提示します。例えば、通常の練習に加えて意識されにくい弱い刺激を組み合わせることで、既存の技能を強化する手法が考えられます。

今後は、この「逆向促進」が視覚以外の感覚や異なる学習分野でも起こるかを検証することが重要です。また脳活動計測や計算モデルを通じて、「意識」と「無意識」が学習に与える影響の仕組みを解明することで、より効果的な学習法の開発につながると期待されます。

補足説明

- 1.逆向干渉

新しく学習した情報が、その前に学習した古い記憶を妨害(干渉)する現象で、記憶のメカニズムの一つ。脳内で、記憶の定着や学習の過程で、後から入ってきた新しい情報が既存の記憶の呼び出しや古い学習に干渉することで起こると考えられている。 - 2.閾上(いきじょう)刺激、閾下(いきか)刺激

閾上刺激は、集中して目を凝らせば見分けられる、ある程度はっきりとした視覚刺激。閾上刺激に対して、集中して目を凝らしても見分けられないほど弱い刺激を閾下刺激といい、一般にはサブリミナル刺激とも呼ばれる。閾下刺激は意識にはのぼらないが、目に映った閾下刺激が脳内で処理され、認知や行動、学習に影響を与えることがある。

国際共同研究グループ

理化学研究所 脳神経科学研究センター 人間認知・学習研究チーム

チームディレクター 柴田 和久(シバタ・カズヒサ)

ハンブルク大学(ドイツ)生物心理学・神経心理学部

ラボマネジャー パトリック・ブルーンズ(Patrick Bruns)

ブラウン大学(米国)認知心理科学部

終身栄誉教授 渡邊 武郎(ワタナベ・タケオ)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(A)「興奮抑制バランス操作による脳の可塑性メカニズムの理解(研究代表者:柴田和久)」、同学術変革領域研究(B)「潜在認知過程による限界の制御とその突破(研究代表者:柴田和久)」、科学技術振興機構(JST)ムーンショット型研究開発事業目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現(研究総括:萩田紀博)」の研究課題「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発(研究代表者:南澤孝太、課題推進者:柴田和久)」、ドイツ研究振興協会(DFG)(研究代表者:パトリック・ブルーンズ、Grant BR 4913/2-1)、米国国立衛生研究所(NIH)(研究代表者:渡邊武郎、R01EY027841、R01EY019466)および米国国立科学財団(NSF)(研究代表者:渡邊武郎、BCS- 2241417)による助成を受けて行われました。

原論文情報

- (*共同第一著者)Kazuhisa Shibata*, Patrick Bruns*, Takeo Watanabe, "Conscious awareness determines whether a second learning session disrupts or facilitates earlier learning", Current Biology, 10.1016/j.cub.2025.08.009

発表者

理化学研究所

脳神経科学研究センター 人間認知・学習研究チーム

チームディレクター 柴田 和久(シバタ・カズヒサ)

柴田 和久

柴田 和久

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム