新型コロナウイルスの非増幅・高感度・迅速診断技術の開発

- 実施センター

- 理化学研究所 開拓研究本部 渡邉分子生理学研究室

- 実施代表・実施者等

- 渡邉 力也 主任研究員

- 連携先

- 東京大学先端科学技術研究センター 西増弘志教授

東京大学大学院理学系研究科 濡木理教授

京都大学医生物学研究所 野田岳志教授

東京医科歯科大学 武内寛明准教授

自治医科大学 崔龍洙教授

研究概要

- 問1:研究の概要を教えてください。

- 現在、新型コロナウイルスの診断に用いられているPCR法では、ウイルス由来のRNAを増幅し、そのRNAを検出しています。ただし、増幅によるエラー(偽陰性)や時間がかかる(1時間以上)ことが課題となっています。私たちは、RNAを増幅せず、かつ迅速に検出する技術を開発しています。

- 問2:なぜこの研究を行おうと思ったのでしょうか。

- もともと別の研究で核酸の1分子検出技術を開発しており、その技術が新型コロナウイルスの検出に応用できると考えたからです(図)。その技術とは、核酸の非増幅デジタル検出技術(特願2019-125564)です。

- 問3:現時点でどこまで研究が進んでいるのでしょうか。

- サンプル調製からウイルスRNAの定量、陽性/変異株判定まで自動化され、全ての工程を9分以内で完結できるようになりました。

- 問4:今後の展開を教えてください。

- 大きく2つあります。1つは、多種のウイルス感染症を迅速に診断できる基盤技術への展開です。例えば、咳/発熱の症状がでて病院へ行ったとき、新型コロナウイルスかインフルエンザかRSウイルスか迅速に判定できる技術へ発展できると良いと思っています。もう1つは、RNAに関わる基礎疾患(例えばがんなど)の早期/層別化診断技術への展開です。

研究のコンセプト:コロナウイルスを「非増幅」・「短時間」・「その場」で検出

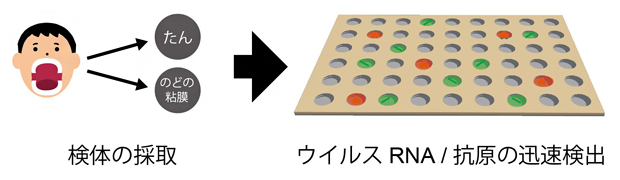

被験者から検体(たんやのどの粘膜)を採取し、マイクロアレイへ導入する。特定の配列を持つRNA(本研究では新型コロナウイルスのRNA)があると、そこだけが光る。この方法ではRNAを増幅する必要がなく、新型コロナウイルスのRNA を1分子レベルで高感度かつ短時間で検出できる。独自の核酸の非増幅デジタル検出技術ポートフォリオ(特願2019-1255641,特願2020-219481, 特願2022-064650など)と民間企業の技術の融合によって社会実装を目指している。

関連リンク

- 2021年4月19日プレスリリース「新型コロナウイルスの超高感度・世界最速検出技術を開発」

- 2022年5月26日プレスリリース「新型コロナウイルスの超高感度・全自動迅速検出装置の開発」

- 理研チャンネル「プレスリリース解説 vol.11 新型コロナウイルスの超⾼感度・全⾃動迅速検出装置の開発-汎⽤的な感染症診断装置としての社会実装に期待-」

2022年5月26日更新