鎌倉時代に中国から日本に渡来し、以来、大切に伝えられてきた一群の天目茶碗があります。なかでも珍重されているのが、独特の斑紋や光彩を持つ「油滴天目(ゆてきてんもく)」や「曜変天目(ようへんてんもく)」です。その不思議な輝きは、再現を試みる陶芸家だけでなく研究者にとっても大きな謎でした。光彩の正体は茶碗表面の薄膜干渉とするこれまでの説に対して、海老塚 昇 研究員は、油滴天目の光彩は2次元サインカーブ状のシワによる光の重ね合わせ(多重干渉)で合理的に説明できる、と新たな説を提起しました。

国宝油滴天目との出会い

国宝の天目茶碗が美術館で展示されると、鑑賞の機会を待ちわびた多くのファンが集まる。その一つである「油滴天目」は、鉄を含む黒釉(こくゆう)をたっぷりかけた小ぶりな茶碗で、その内と外に細かい油滴を水面に散らしたような斑紋が青紫の光彩を伴って広がる。その幽玄(ゆうげん)な佇まいは見応えがある(図1)。

図1 国宝・油滴天目茶碗(大阪市立東洋陶磁美術館蔵、撮影:西川 茂 氏)

中国・宋代に建窯(けんよう)(現在の福建省)で焼かれた多くの天目茶碗が、留学僧によって日本に持ち帰られ、大名家などに伝来した。その斑紋や光彩は、重金属を斑点状に散らすなどして人為的につくられたものではなく、焼成の条件による窯変(ようへん)の結果である。光彩の正体は光の波長によって生じる「構造色」だ。

なぜ美しい構造色が見られるのか。20世紀半ば、高名な陶磁研究者と無機化学者が、曜変天目の光彩は茶碗表面の「薄膜干渉」によるものとする説を唱え、以来、これが定説となってきた。薄膜干渉は、光が薄膜に当たったときに表面で反射する光と裏面で反射する光の干渉が起きる現象で、虹色に輝くシャボン玉などに見られる。

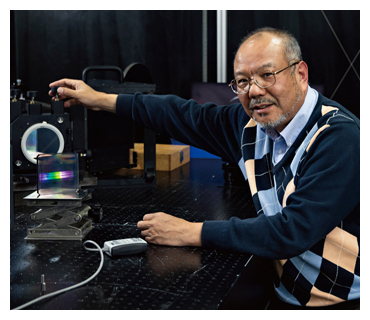

海老塚 研究員は、すばる望遠鏡のグリズム(プリズムと回折格子の組み合わせで任意の波長の回折光を直進させる分光装置)開発に携わってきた光工学の専門家だが、思いがけない経緯で油滴天目と関わることになった。「国宝の天目茶碗などの優れた画像制作で知られる写真家の西川 茂 氏が、2種類のLEDを搭載した面光源(面状の光源)で撮影対象に照明を当て、色バランスの良い写真を撮っていました。この照明器具メーカーから、色と照明の関係について調査を依頼されたのです」

手がかりは表面のシワ

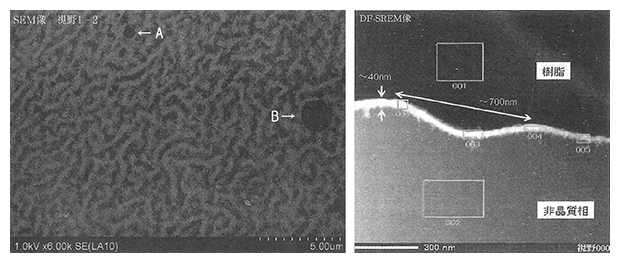

10年余り前、天目茶碗の光彩について、薄膜干渉とは異なる説を唱えた研究者がいた。陶磁研究者で陶芸家の長江 惣吉 氏は、手元にあった建窯製禾目(のぎめ)天目茶碗の破片を材料科学者の福嶋 喜章 氏(当時 豊田中央研究所)に依頼して走査型電子顕微鏡(SEM)で観察した。この種の天目茶碗では、釉薬(ゆうやく)が流れて油滴が細長く伸びた紋様が生じ、そこに光彩が現れる。

SEM像に認められたのは、破片表面の周期的なシワだった。形状は砂漠の風紋や脳表面を思わせる(図2)。シワは冷却時の釉薬の収縮率が、ガラス質層と多結晶層とで異なるためにできると考えられる。そこで、「シワの周期が可視光の波長と等しくなっているために、反射した光が干渉して光彩が生じる」とする説を発表した。

原論文情報:長江・福嶋「東洋陶磁」、41(2011)35-45

図2 禾目天目茶碗の破片(SEM像)

表面に周期的なシワが見られる。(『東洋陶磁』 VOL.41掲載論文、長江惣吉・福嶋喜章「宋代建盞の光彩の研究」より転載)

海老塚 研究員は天目茶碗について調べる中でこの「シワ」論文を知った。国宝油滴天目茶碗の青色の光彩は回折格子による分光ではないかと思っていたので、⻄川 氏が撮影した油滴天目の画像の彩度を上げて観察したところ、光彩の鮮やかな青色の周囲に緑色が認められた。

「それを見て、『シワ』が『回折格子』として機能して分光される色の順番だと気がつきました。そこで、『回折格子』と『シワ』がつながったのです。セレンディピティーでした」と振り返る。光の専門家ならではのひらめきだった。表面がサインカーブ状や、微小な三角プリズムが周期的に並んだ回折格子では周期が短いほど光が大きく広がり(回折され)、格子1周期ごとに、光の波が1波長づつ、あるいは0を除く整数波長ずれて、格子の周期と光の波長に応じた回折角で重なり合い、強め合う(多重干渉)。釉薬表面の周期的な2次元のシワが、サインカーブ状の回折格子の役割をしているのではないか。

これまで天目茶碗の斑紋や光彩について議論した論文の著者には、光学専門家は見当たらない。おそらく、初の光学の立場からの観察だっただろう。縁がなかった陶磁器の世界と光学の世界が撮影と照明を介して接点を持ったことで、新しい解釈が生まれた。

回折格子説を計算で裏付ける

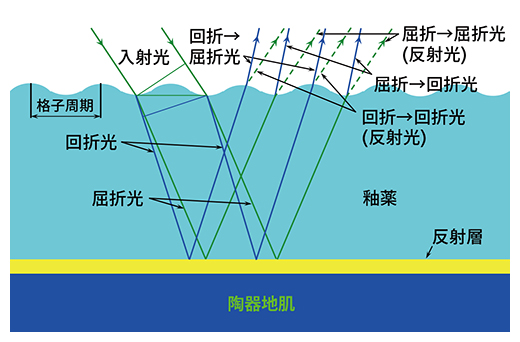

海老塚 研究員は、光彩が取り巻く油滴部分は裏側に釉薬由来の金属鉄の反射層を持つ2次元サインカーブ状のシワ構造を持つ(図3)、と想定して、回折格子説を計算によって裏付けることを試みた。

図3 光彩が見られる油滴部分をシワ構造と想定

釉薬表面にサインカーブ状の周期的なシワ、裏面に金属鉄の反射層があると仮定して、回折光の波長と位置を推定した。

まず、西川氏が撮影した画像の彩度を上げて、面光源からの反射光や光彩の色をより鮮明に見えるようにした。複数枚の西川氏の画像から茶碗の形状を求めて、セットされたカメラと面光源の位置で波長400ナノメートル(nm、100nmは1万分の1mm)の光を当てたとき、茶碗の内側に写る面光源の反射光と青緑色の光彩の位置から、シワの周期は900nmと考えられた。この条件で計算すると、釉薬の厚みが50~100nmで2次元のシワ構造による回折光と仮定しても、矛盾なく青緑色の光彩を説明できることが分かった。

逆にこうした計算によって、「この油滴天目には、点光源から球面状に広がる照明を使用すると、回折が鮮やかに見られるはずだと割り出せます」と海老塚 研究員。この知見は、美術館での展示や撮影の際に茶碗の魅力を最大限に引き出す照明のヒントになるかもしれない。

美しい斑紋と光彩を持つ天目茶碗を国内で再現する試みは、14世紀から行われてきた。現在も、長江 氏をはじめ多くの陶芸家が高いレベルの挑戦を続けている。「釉薬の表面に薄い多結晶の層ができる条件とシワができる冷却速度を見つけ出すことができれば、国宝油滴天目茶碗のような光彩を再現できるでしょう」。研究成果は1,000年近く前に建窯で生まれた不思議な輝きをよみがえらせる手がかりになる可能性がある。

今回の調査は、天目茶碗の高精細画像と破片の電子顕微鏡写真に基づいて行われたが、「曜変天目を含めて、もし実物を計測する機会があれば、最新の技術によってさらに新たな事実が判明するかもしれません」。その可能性に期待するのは、海老塚 研究員ばかりではない。

(取材・構成:古郡 悦子/撮影:古末 拓也/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2023年10月11日プレスリリース「国宝油滴天目茶碗の曜変(光彩)の秘密を探る」

この記事の評価を5段階でご回答ください