社会的な動物といわれる私たち人間は、他人とも力を合わせて助け合う「協力行動」をとります。村瀬 洋介 研究員ら国際共同研究チームは、そこで重要な役割を果たす「評判」に着目しました。スーパーコンピュータ「富岳」を用いて「評判」という情報のダイナミクスを解析した結果、見えてきたのは、協力行動によって、人類が進化してきた道筋でした。

「他人のために」を数理で考える

意思決定の仕組みを数理的に考える「ゲーム理論」には、「囚人のジレンマ」という代表的なモデルがある。2者が協力せずに自分の利益を最大化しようとすると、協力した場合よりも、結果として悪い状況に陥るというものだ。ゲーム理論は主に経済学の分野、例えばビジネスや社会における意思決定の分析に用いられるが、村瀬 研究員はその数理モデルを用いて、人間社会における集団的意思決定の本質に迫る研究に取り組んでいる。

「テーマは『協力の進化』です。人間は血縁関係のない他者とも協力する能力において特に優れています。私は人間社会において協力行動が維持されるメカニズムを『富岳』を用いた大規模計算によって解明しようとしています」

互いに利益を与え合うことを表す「互恵性」という言葉がある。ここにAさんとBさんがいるとしよう。AさんがBさんに何か協力し、Bさんがそれに対して何らかの協力を返すとき「直接互恵性」が成り立つ。

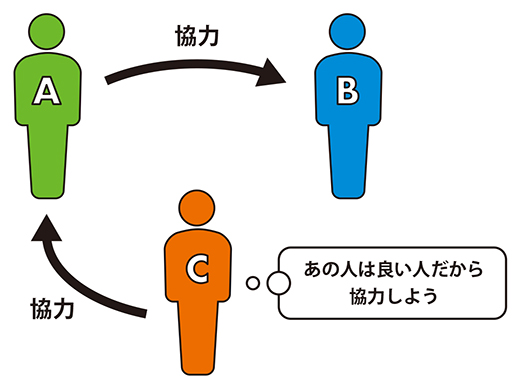

それに対して「間接互恵性」(図1)は文字通り間接的だ。介在するのは「評判」。例えば、AさんがBさんに協力する。その様子が評判となり、後に第三者であるCさんがAさんに協力するという現象が起こる。こうした社会では、Aさんは最初の段階では一方的に損をしているように見えるが、良い評判となるような協力行動を取った結果、長期的に見れば利益を得ることができる。

図1 間接互恵性の仕組み

人の社会では、ある人(A)が誰か(B)に協力すると、それを見た人たちの間で良い評判となって社会に広まり、協力した人は後に第三者(C)から協力を得られ、間接的に利益を得ることができる。

だが、評判がCさんに伝わらなかった場合はどうだろうか。協力という行為がAさんからBさんへの一度しか行われず、Bさんのみが得をすることになる。一次的な損得のためにAさんが協力を惜しめば、長期的な利益は失われ、冒頭の「囚人のジレンマ」と同じような状況に陥ることになる。「『間接互恵性』はこれを解決する手段として発展してきたといえるのです」

「贈与ゲーム」で評判を更新する

このケースを数理的に表してみよう。まず、多数の人が暮らす社会を想定する。単純化のために、それぞれの人は「Good」または「Bad」の2種類の評判を持つとしよう。それぞれの人は各時刻に相手がランダムに選ばれ、その相手の評判に応じて①協力する②裏切る(協力しない)という2択をする「贈与ゲーム」を行う。

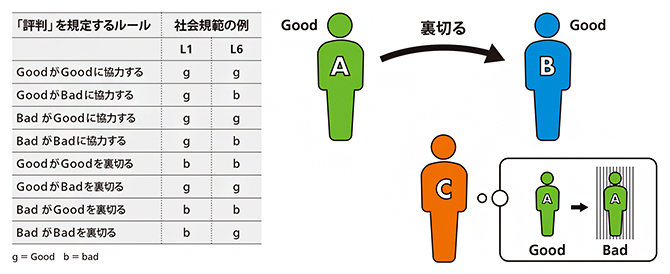

この行動は周りに見られており、その行動に応じて自分の評判が更新される。例えば、「Good」の評判を持つAさんが「Good」のBさんに協力しなかったとすると、Aさんの周囲からの評判は「Bad」に更新されるといった具合だ(図2)。「誰が誰に何をしたか」に応じて評判が決まるのだが、その評判を決めるルールが「社会規範」である。

「協力が安定に維持されるためには、適切な社会規範が必要です。例えば、裏切ったとしても評判が悪くならないのであれば、誰も協力をしようとは思わないでしょう。先行研究※で協力を安定に維持する社会規範を網羅的に調べた結果、8種類の社会規範が見つかりました。この8つは"leading eight"と呼ばれ、その後の理論研究に大きな影響を与えました」(図2)

- ※原論文情報:H. Ohtsuki, Y. Iwasa "How should we define goodness?-reputation dynamics in indirect reciprocity" (2004) doi:10.1016/j.jtbi.2004.06.005

図2 協力を安定に維持する社会規範の一例

左表はleading eightの中の一例(L1、L6)。

右図は左表における「GoodがGoodを裏切る」例。Good(A)がGood(B)を裏切ると、Aの評判はBad(b)に変わる。

協力行動が進化しにくい社会、しやすい社会

村瀬 研究員は、間接互恵性の理論をさらに発展させた。着目したのは「間接互恵性による協力行動はいつ、どのように進化するのか」。集団の中の各個人は、ある社会規範に則って行動するが、他者と利得を比較し、より高い利得を得られる社会規範を新たに学習していくだろう。つまり、より成功した社会規範は広まり、劣った社会規範は消滅するという「社会規範の進化」が起きる。村瀬 研究員は集団内でどのように社会規範が進化するかを研究した。

「これまでの理論研究のほとんどは、社会の中に社会規範がすでに確立している状態を考え、その中で協力行動が安定するかを考えていました。私が明らかにしようとしたのは、そもそも最初にどのように社会規範が現れるかです。これは根源的に重要な問題ですが、考えなくてはならない進化的な経路の数が膨大になるため未解決でした。そこで『富岳』を使った大規模計算で、通常の方法では困難な難問に挑んだのです」

この研究の結果、集団が単一の均質な集団から成る場合、協力を促す社会規範が進化しないという結果が導き出された。実は、先行研究では協力を促す社会規範が維持される可能性が示唆されており、この結果は意外な発見であった。一方で、集団が内部でいくつかのグループに分割されている場合には、協力的な社会規範が進化することが分かった。その際には、数ある社会規範の中でも「L1」という社会規範が特に重要であることも明らかとなった。社会規範と評判、集団の構造の複雑な相互作用を理解することが、協力行動の進化に解明につながることを示唆している。

集団的意思決定の最適解に迫る

村瀬 研究員にとって、この結果はまだまだ道半ばだ。今後はゴシップ情報によって各プレーヤーの評判が変動するモデル、意思決定を支援するAIシステムなどが人の社会に加わるモデル、さらに発展的な数理モデルによって「間接互恵性の進化」を追究していくという。

「私が本質的に興味を持っているのは、個人の利益を最大化していくと社会全体にとって良くない方向に進む『社会的ジレンマ』です。気候変動などの環境問題や軍拡競争などがその一例です。AI、量子計算など科学はますます進歩していく一方で、社会的ジレンマに起因する社会問題は依然として難問のままです。人間とコンピュータの高度な協力によって、集団の意思決定を最適化できないかと考えています」

(取材・構成:丸茂 健一/撮影:大島 拓也/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2024年8月20日プレスリリース「『富岳』で探る社会規範の進化」

この記事の評価を5段階でご回答ください