今年も全国の高校生等を対象とした「RIKEN和光サイエンス合宿2023」を7月24日(月)~27日(木)の4日間で実施しました。

今年は昨年より期間を1日延長し、定員の3倍以上の応募の中から、参加にかける熱意を記した作文をもとに選抜された12名が理研に集い、3つのコースごとに担当研究者の指導の下、4日間のプログラムを行いました。

3日目には、仲 真紀子 理事や担当研究室スタッフを交えての交流会が開かれました。コースの垣根を越えて、スタッフが高校時代からどのような道を通って理研の研究者になったのか、これまでどんなことに興味を持ってきたのかなど、参加者にとって貴重な話を聞くことができる機会となりました。

最終日に行われた体験発表会は、五神 真 理事長からの応援メッセージからスタート。どのコースも大変内容の充実した発表を行い、最先端の科学の現場で得られた学びの大きさを見せてくれました。

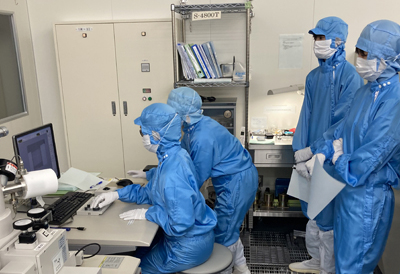

Aコース「音の波をナノ磁石でコントロールしてみよう!」実習の様子

Aコース「音の波をナノ磁石でコントロールしてみよう!」実習の様子

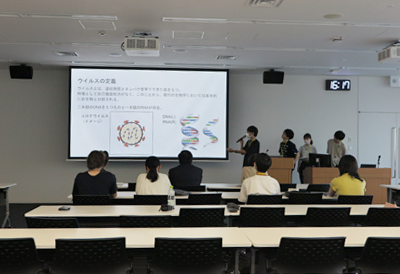

Bコース「ウィルスの遺伝子を検出してみよう」発表スライド作成の様子

Bコース「ウィルスの遺伝子を検出してみよう」発表スライド作成の様子

Cコース「ドラッグリポジショニング―薬剤の新たな用途を探索しよう―」実習の様子

Cコース「ドラッグリポジショニング―薬剤の新たな用途を探索しよう―」実習の様子

交流会では美味しい料理を食べながら研究者と歓談

交流会では美味しい料理を食べながら研究者と歓談

体験発表会の様子

体験発表会の様子

修了証を手にして「みんな頑張りました!」

修了証を手にして「みんな頑張りました!」

参加者の声を紹介します。

- 私はサイエンス合宿で研究以外にも多くのことを学びました。実際に研究の現場を知ったことで、初めは研究や実験のレベルに圧倒されるばかりで自分も研究者の方々と同じように研究できるのかという不安が大きかったです。しかし、研究を重ねていくにつれて、不安よりもどうしてそうなるのかと考えるようになり初日の不安が徐々に消え、研究に対しての深い探求心を持つようになりました。

- 私が今回のサイエンス合宿を通じて得られた一番大きなものは、実際のアカデミアの世界観だと感じています。実際に実験を行った実験室やその備品、講義指導いただいた研究室自体はもちろんそうですが、食堂へ向かう際、渡邉先生が他の研究室の先生方と気さくに会話されていた光景や、先生が「アカデミアの世界は狭い」とおっしゃっていたことは今でも記憶に残っています。この狭いという言葉から、今まで自分の中になかった、研究におけるコミュニケーションの重要さを実感することができたと考えています。

- このプログラムに参加する前は、研究者は実験をすることがメインで、特に創薬研究では非常にたくさんの物質から、実験をして薬の候補を絞り込むため、実験が創薬研究者にとってメインなのだろうと漠然と思っていました。しかし、ある研究者の方から、実験はあくまで薬と成り得るものとそうでないものを選別する作業でしかなく、研究とはむしろ、実験方法を検討したり、実験結果を分析したりすることで、そちらの方に時間としても多くの時間をかけるという話に衝撃を受けました。

多くのご応募、ご参加ありがとうございました。