2025年3月18日

理化学研究所

東京大学 大学院医学系研究科

久留米大学

「子ども睡眠健診」プロジェクト・中間報告2024

-プロジェクト参加校(小・中・高)の第四次(2025年度)募集を開始-

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 合成生物学研究チームの上田 泰己 チームリーダー(東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学教室 教授、久留米大学 分子生命科学研究所 教授)と東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻システムズ薬理学教室の岸哲 史 特任講師の共同研究チームは、全国の学校の子ども(小中高生)を対象として、ウエアラブルデバイスを用いた睡眠測定を実施し、日本の子どもの睡眠実態の把握と、子ども・保護者に対して睡眠衛生に関する理解を増進する「子ども睡眠健診」プロジェクトを推進しています。このたび、3月18日「春の睡眠の日」に合わせて、プロジェクトへの参加校の第四次募集(2025年度募集)を開始します。

「子ども睡眠健診」プロジェクトとは?

上田チームリーダーらは、子どもの健やかな睡眠を知り・育み・護ることを目的とした「子ども睡眠健診」プロジェクトを推進しています。このプロジェクトでは、腕時計型のウエアラブルデバイスを用いて子どもたちの睡眠の量・質・リズムを簡便かつ定量的に測定し、現代の子どもの睡眠の実態把握を進めるとともに、子どもや保護者に対する睡眠に関する知識の提供と、学校現場への技術的・教育的支援を提供することにより、子どもの生活習慣の改善や健やかな発育・発達につなげることを目指しています。データの解析には、独自に開発した世界最高精度のアルゴリズム「ACCEL[1]、注1)」を用います。

- 注1)2022年1月20日科学技術振興機構プレスリリース「腕の動きを元に、正確に睡眠覚醒状態を判定する方法ACCELを開発」

「子ども睡眠健診」プロジェクトで見えてきた実態

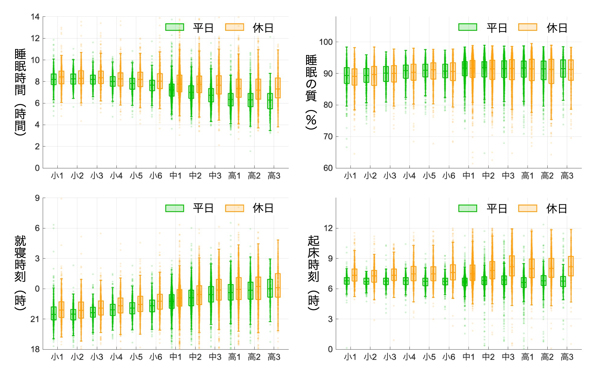

2022年9月にプロジェクトを開始注2)してから、2024年末までに注3)、全国各地の学校(延べ142校)から約13,500人の子どもたちが参加しました。データの解析結果[2]から、現代の日本の子どもたちの睡眠実態の特徴として、1)平日に睡眠不足が蓄積し、休日に睡眠補填(ほてん)が見られること、2)学年が上がるにつれて平日と休日の起床時刻に大きな乖離(かいり)が生じ、「社会的時差ぼけ[3]」と呼ばれる状態にあること、が分かってきました(図1)。2024年3月の中間報告注4)と同様に、全ての年代において、多くの子どもが「健康づくりのための睡眠ガイド2023」[4]における推奨睡眠時間を満たさず、中学3年以上では、2割程度が2時間以上の社会的時差ぼけ状態にあることも分かってきました。

図1 子どもの睡眠の量・質・リズムの最新データ

2024年12月までに参加した約12,000人の子どもたちのデータ解析結果。小中高生の睡眠の時間・質、就寝・起床時間から睡眠実態の特徴が分かる。

- 注2)2022年9月12日 お知らせ「日本全国の子ども(小中高生)を対象とした『子ども睡眠健診』プロジェクトを開始」

- 注3)2023年9月4日 お知らせ「『子ども睡眠健診』プロジェクト参加校(小・中・高)の第二次(2024年度前期)募集を開始」

- 注4)2024年3月18日 お知らせ「『子ども睡眠健診』プロジェクトで見えてきた実態」

「子ども睡眠健診」プロジェクト・第四次募集について

子どもたちの睡眠状況を改善するためには、自身の睡眠状況を客観的に振り返り、睡眠や生活習慣を整える重要性を認識し、睡眠を改善するための正しい知識を獲得することが重要です。加えて、特に小学生の場合には、家庭を巻き込み保護者と一緒に睡眠に対する意識を向上させ、環境を整えることも大切です。

これまでの多くの参加校では、一人一人の睡眠データの解析結果をまとめたフィードバックレポートを活用し、健康教育や保健委員会の活動と結びつけた実践や、睡眠に関する教育講演の機会を設けるなど、子どもや保護者の睡眠に対する意識の向上と知識の獲得に資する取り組みの事例を蓄積してきました。2024年度は、岐阜県の中学校で「親子睡眠健診」を行い、親子で睡眠改善に取り組む事例も蓄積されました。また、東京都江戸川区、茨城県桜川市、岐阜県下呂市など、自治体単位での参加も増えてきました。

そこで、日本全国のより多くの学校(小・中・高)に参加してもらうために、「子ども睡眠健診」プロジェクトへの参加校の第四次募集(2025年度募集)を行います。今回から、ウエアラブルデバイスを用いた睡眠測定と併せて、子どもの心身の健康状態や生活習慣などに関するアンケートを実施します(図2)。加えて、学校や自治体の希望に応じて、学力や体力データとの関連を確認することも可能になります。成長期の子どもにとっての睡眠の重要性を裏付けるエビデンスづくりを推進します。

概要

- 対象

- 日本全国の学校(小・中・高)および自治体

- 応募要件

- 原則、参加者数が100人以上を見込めること。

複数校の同時参加も可。小規模校については応相談。

なお、過去に参加した学校からの申し込みも受け付ける。 - 参加日程

- 2025年4月~2026年3月(先着順に調整)

- 費用負担

- なし

- 応募締め切り

- 特に設けない(空き状況に応じて調整)

図2 睡眠測定と同時に実施するオンラインアンケート(例)

本プロジェクトの詳細や参加申し込み方法は、「子ども睡眠健診」プロジェクトのウェブサイトからご確認ください。なお、起立性調節障害の子どもを対象とした「子ども睡眠検診」プロジェクト注5)への協力医療機関も随時募集中です。

- 注5)2024年9月3日 お知らせ「起立性調節障害の子どもを対象とした『子ども睡眠検診』プロジェクトを開始」

補足説明

- 1.ACCEL

腕の動きを基に睡眠覚醒状態を判別する方法。3軸方向の加速度を用い、腕の動きから、睡眠・覚醒状態を判定する。従来の方法に比べて睡眠中の覚醒を検出する特異度に優れ、中途覚醒の検出ができる方法である。 - 2.データの解析結果

ACCELを用いたデータ解析により、睡眠の量・質・リズムに関する指標を算出した。具体的には、長い睡眠区間(主に夜間睡眠)における実睡眠時間、睡眠効率(寝床で横になっていた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合)、入眠時刻および起床時刻を算出した。今後、解析方法の改訂により、結果にも改訂が加わる可能性がある。 - 3.社会的時差ぼけ

平日と休日の睡眠中央時刻(入眠時刻と起床時刻の中間点)の差分。社会的時差ぼけが大きいと、日中の不調や将来的な健康リスクにつながることが指摘されている。 - 4.「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

健康日本21(第三次)における休養・睡眠分野の取り組みを推進するため、2024年2月に厚生労働省により策定されたガイド。小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間の睡眠時間の確保が推奨されている。

研究支援

本プロジェクトは、科学技術振興機構(JST)の支援のもと、戦略的創造研究推進事業(ERATO)上田生体時間プロジェクトによって推進されます。

発表者

理化学研究所 生命機能科学研究センター 合成生物学研究チーム

チームリーダー 上田 泰己(ウエダ・ヒロキ)

(東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学教室 教授、久留米大学 分子生命科学研究所 教授)

東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学教室

特任講師 岸 哲史(キシ・アキフミ)

本プロジェクトに関する問い合わせ先

東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学教室

JST ERATO 上田生体時間プロジェクト

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

Tel: 03-5841-3415 / Fax: 03-5841-3418

Email: kishi@m.u-tokyo.ac.jp(担当:岸)

ウェブサイト: 「子ども睡眠検診」プロジェクト

機関窓口

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム

東京大学大学院医学系研究科 総務チーム

Tel: 03-5841-3304

Email: ishomu@m.u-tokyo.ac.jp

久留米大学 総合企画部 広報室

Tel: 0942-31-7510

Email: kikakukouhou@kurume-u.ac.jp