あるときは海洋調査船に乗り沖縄の海底1,000mへ。またあるときはアイスランドの熱水噴出孔から岩石を採取。グリーン水素製造に向けて非貴金属触媒の探索も。これらの研究から中村龍平チームリーダーは「深海底の発電現象と生命の進化」を追究し、人間と地球との共生の手本を探そうとしています。

ライフワークは「電気生態系」の解明

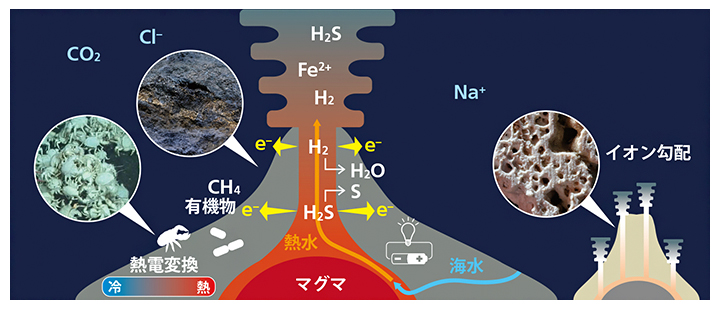

「当初は、それがライフワークになるとは思いもしなかった」と中村チームリーダー。2010年に発表した論文が新しい研究領域を切り開いた。海底で熱水を黒い煙のように噴き出す熱水噴出孔「チムニー」。光も届かない深海底にあるチムニー周辺(図1)には電気を通しやすい岩石が多く存在し、熱水と反応して電流が発生することを発見した。いわば深海にある天然の"電池"だ。そしてそこに、太陽光や化学物質(水素や硫黄など)のエネルギーだけではなく、電気エネルギーを利用する未知の生態系があるかもしれないと提言した。

図1 チムニー周辺の様子

チムニー周辺には、電気を使って二酸化炭素から有機物をつくり出す微生物に支えられた生態系(電気生態系)がある。海底にはイオンを選択的に通すことができる穴だらけの白い鉱物もあり、ここでどのような反応が起こっているのかも研究中だ。

H2S:硫化水素、H2:水素、CO2:二酸化炭素、CH4:メタン、H2O:水、S:硫黄、Na+:ナトリウムイオン、Fe2+:鉄イオン、Cl-:塩化物イオン、e-:電子

2010年からは海洋研究開発機構の山本 正浩 研究員との共同研究も始まった。深海に潜り、チムニー周辺の鉱物にLED電球をつなげて光らせ、深海底に天然の電池があることを実証。2015年にはチムニー周辺の鉱物が熱水と周辺海水の温度差によって発電することを確認した。さらに同年、陸上の鉄鉱山周辺で鉄イオンをエネルギーとして生きる化学合成細菌の一種が、鉄イオンがなくても電気から栄養分をつくり出すことを発見した。これは、光合成や化学合成に代わる第3のエネルギー 「電気」を利用する生態系と話題になった。2022年9月には、チムニー周辺の微生物群の中に電気で増殖する新種を発見するところまで来た。

独創的なテーマを見いだした手法

独創的な研究領域の出発点は東京大学の図書館だった。助手として入ったのは、光化学を専門とする伝統ある研究室。当時の上司であり恩師である橋本 和仁 教授から「テーマは何でもいい。僕の知らない面白い研究をして」と言われた。さまざまな提案をしたが、却下され、図書館で分野を限定せずに棚の端から論文を読みあさる日々が1年近く続いた。

ある日、1979年のチムニー発見の論文がきっかけとなり、光触媒や人工光合成を専門としていた研究室に「光のない海と電池」という独創的なテーマをもたらした。研究室セミナーで指摘された「アイデアが欲しかったら図書館に行け」という言葉が血肉となっていた。

思わぬ展開、海産ミミズとの出会い

2015年、研究は思わぬ方向に展開した。そのきっかけは、水産研究・教育機構の伊藤 克敏 主任研究員との出会いだった。真っ黒なヘドロと海産ミミズが入った瓶を揺すりながら「このミミズはヘドロを浄化するんですよ。すごいでしょ!」と説明された。ヘドロから悪臭、硫化水素のある環境、そしてチムニーと連想がつながり「ミミズと電気」の共同研究が始まった。

魚の養殖場を模した水槽で海水の電位を調べたところ、過剰な給餌によりヘドロがたまると、海水の電位が下がった。すると海産ミミズがヘドロの中に潜り込みヘドロを浄化して、電位も元に戻った(図2)。餌の量が海産ミミズの処理能力を超えると、電位は元に戻らず、海産ミミズは死滅してしまった。

図2 海産ミミズと電位測定実験

養殖場では、餌が多すぎると水質が悪化し、赤潮の発生や魚病を引き起こす。餌が蓄積する泥に住む海産ミミズに着目し、海産ミミズがつくり出す電気シグナルを計測して代謝活性を調べた。ヘドロがたまり水質が悪化して電位が下がると海産ミミズは体を泥の中に沈める。その際、酸素を使わないフマル酸呼吸に切り替えることも分かった。

この成果はIoT養殖の応用研究へと発展している。養殖場に電位計を沈め、餌の適正量をモニターし、データを陸地に送る。「薬剤を投与する人為的な浄化法もありますが、海産ミミズが持つ浄化能を最大限に生かすことで、環境と調和した養殖業を実現できるはずです」

化学反応が生命に変わる時を追って

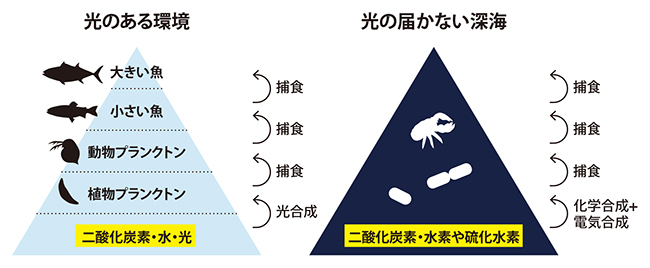

光の届く海では、植物プランクトンが二酸化炭素と水で光合成をして有機物をつくる。魚は、その有機物や動物プランクトンを食べて体内で数々の化学反応を起こして生きている(図3)。最初に有機物をつくり出す植物プランクトンは一次生産者と呼ばれる。

図3 光の有無による一次生産者の違い

光が届く海中では植物プランクトンなどが一次生産者となる。一方、チムニー周辺(深海)では、光合成の機能を持たない微生物が化学物質や電気を使って無機物から有機物をつくり出す一次生産をしている。

一方、光の届かない深海では、一次生産者である微生物が、光合成の代わりに化学合成や電気合成を行い、有機物をつくり出す。チムニー周辺に生息するゴエモンコシオリエビは、その有機物に依存して命をつなぐ。地球上で生命が誕生し進化してきた歴史のなかで、光合成の機能を得るよりも前の、より原始的な生態系が深海にはあるのだ。

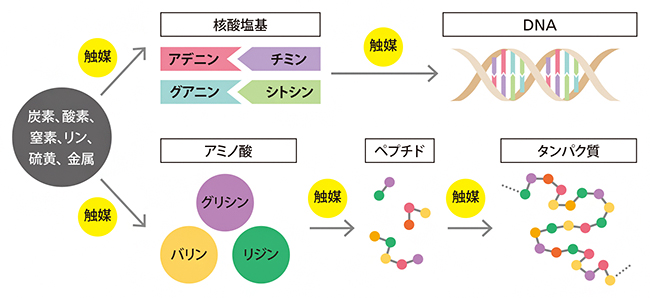

「一連の研究の根本にあるのは、『どのようにして無機物から生命が誕生したのか。そのとき、どのように電気が化学進化を後押ししたのか』です。今進めているレアメタルを使わない触媒の研究にもつながっています」。地球上に生命が誕生するよりも前、無機物や二酸化炭素からアミノ酸や核酸塩基のような小さな有機分子がつくられ、それらがつながってタンパク質やDNAやRNAができて生物が生まれたとされている(図4)。

図4 無機物から有機物へ 化学進化の過程

化学進化(地球上で生命が誕生するまでの物質の進化)の過程で無機物(左)から小さな有機分子、大きな有機分子の合成が進んだ。どのようにして、生命が誕生したのかはいまだ謎だ。

「私は無機物である深海の鉱物に電気エネルギーを加え、海底に存在し得る物質から有機物であるアミノ酸を合成できることも確認しています。地球上での生命の誕生にはいろいろな説がありますが、チムニーの電気が有機物の合成に使われたことは確かでしょう。そして、これらの化学反応には触媒が関わっているはずです。その触媒は白金などのレアメタルではなく、鉄や銅、ニッケルなどを含む深海に豊富にある鉱物だったと考えています」

生体内で起こる化学反応の触媒「酵素」は、深海にも存在する鉱物が複雑化した化学構造を持つ。また、細胞のエネルギー生産工場「ミトコンドリア」をほうふつさせる物質もチムニーにはある。炭酸マグネシウムが主成分の無機物(図1右)は穴だらけで、ここを海底の熱水が通ると電気が発生する。表面積の大きさはミトコンドリアと同様だ。「無機物と生物は別物ではなく、連続して"進化"してきた過程を感じます」

チムニー周辺に現存する生態系の化学反応は、38億年以上地球環境と共生しているはずだ。「人間がどんなに進化しても生物学的には一次生産者になれないでしょう。でも、チムニー周辺の一次生産を調べて、それに倣うテクノロジーを開発すれば、地球と共生できる持続可能な社会をつくれるはず。人間は今よりもっと自立した生物になれるでしょう」

中村チームリーダーは、まだ誰も知らない生命の進化の過程を明らかにしようと研究を続ける。

(取材・構成:大石かおり/撮影:相澤正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2015年9月25日プレスリリース「電気で生きる微生物を初めて特定」

- 2022年8月10日プレスリリース「電気を使った海産ミミズの観察と制御」

この記事の評価を5段階でご回答ください