心臓や大動脈などの手術では、血流を一時的に止めなければならない場合があります。しかし血流の停止は腎臓などの臓器に大きな負担をかけ、さまざまな合併症の引き金となります。2022年、動物を冬眠に近い状態に置くという画期的な方法で、血流停止時の臓器ダメージを防げる可能性が新たに示されました。今後、さまざまな実験を重ね、ヒトへの応用を目指します。研究を主導した升本 英利 上級研究員と砂川 玄志郎 チームリーダーに話を聞きました。

生命機能科学研究センター

(左)升本 英利(マスモト・ヒデトシ) 個体パターニング研究チーム 上級研究員(臨床橋渡しプログラム・升本研究室 研究リーダー)

(右)砂川 玄志郎(スナガワ・ゲンシロウ) 冬眠生物学研究チーム チームリーダー

超低体温法の問題点への挑戦

「従来、血流の停止を伴う心血管手術では、25~28℃程度まで体温を下げ、代謝を低下させることで低酸素状態の臓器のダメージを防ぐ超低体温法が行われてきました。しかし、低体温にすると血液が固まりにくくなり、出血リスクが高まるなどの問題点があります」。こう語るのは心血管手術の術後合併症を研究してきた升本 上級研究員。2017年10月に理研に着任した際、冬眠研究を進めてきた砂川 チームリーダーと出会い、冬眠現象の本質が組織の低代謝状態であることを知った。もし体温を下げずに代謝を低下させる人工冬眠が実現すれば、より安全に臓器を保護できるかもしれない。こうして共同研究が始まった。

脳への刺激で「冬眠様状態」を実現

研究の土台になったのは、Qニューロン(休眠誘導神経)の発見とQニューロン刺激による代謝低下(QIH)を実現した動物モデルの開発だ。これは筑波大学 医学医療系/国際統合睡眠医科学研究機構の櫻井 武 副機構長・教授らの研究グループと砂川 チームリーダーの共同研究の成果で2020年6月、科学雑誌『Nature』に論文が掲載された。

マウスは本来、冬眠しない哺乳類だが、飢餓状態に置くと数時間単位の休眠状態に誘導できることは分かっていた。Qニューロンの刺激で誘導したQIHもやはり休眠に陥っている状態なのだが、そこには大きな違いがある。

「生理的に代謝と体温が低下した状態を指して『休眠』といいます。休眠の一種である冬眠は、その状態が数カ月にもわたることが特徴です。QIHは数日間維持できる点で『冬眠のような状態』を再現していると考えられるのです」と砂川 チームリーダーは説明する。

Qニューロンを刺激するだけで誘導できる、オンデマンドな冬眠様状態が実現したのだ。

手術時の腎臓ダメージを比較実験

では、体温を下げずに代謝だけを下げることはできるのか。共同研究チームは冬眠様状態のマウス(QIHマウス)と通常のマウスを、それぞれ人為的に正常体温と低体温にした計4グループに分け、下半身に向かう大動脈の血流を一時的に止めて心血管手術と同様の負荷を与え、腎臓の損傷の程度を調べた。

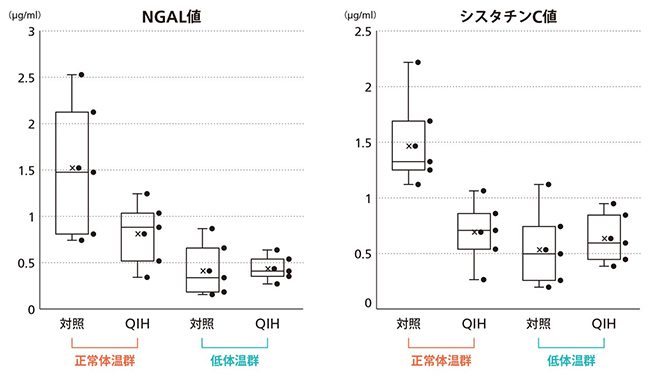

その結果、QIHマウスでは、正常体温でも腎臓の障害を示す血清マーカー値は上がらなかった。体温を下げなくても代謝低下により、腎臓のダメージが抑えられる可能性が示されたのである(図1)。今後、ほかの臓器についても保護効果があるかどうかを調べていくという。

図1 正常体温での冬眠の誘導と腎障害の評価

対照マウスとQIHマウスの正常体温群・低体温群それぞれから腎臓および血液を採取し、腎臓障害の程度を評価した。黒丸は観察した個々のマウス個体を示す。冬眠様状態ではない正常体温マウスに比べ、QIHマウスでは、腎障害を示すNGAL値、シスタチンC値が有意に低かった。

この実験では、QIHマウスたちをヒーターで温めて正常体温を維持したが、それでも冬眠様状態は維持され、低代謝が保たれた。「将来的にはヒトの冬眠を実現したい。その際も"温かい冬眠"が理想だと考えています。その可能性を示した最初の成果です」と砂川 チームリーダー。

今回の研究成果が臨床医療に与えるインパクトは大きい。とはいえ、QIHのメカニズムがマウス以外の動物やヒトでうまく働くかどうかはまだ分からない。そもそも本来37℃ほどで維持されるはずの哺乳類の体温を、冬眠する動物だけが大幅に下げても生きていられるのはなぜなのか。QIHはそうした根本的な謎を解くための鍵でもある。

冬眠時に起こる現象が解明されれば、いずれ、冬眠状態を自在にコントロールする薬剤の開発につながるかもしれない。

冬眠が"機会の窓"を広げる可能性

砂川 チームリーダーが冬眠研究を始めるきっかけとなったのは、2004年に『Nature』に掲載されたドイツの研究者、Kathrin Dausmannらの短報だ。霊長類が「冬眠」することを確認した最初の論文で、「心臓が止まるかと思うほど驚き、ヒトで再現できたら役に立つと瞬時に思いました」とそのときの興奮を語る。

人工冬眠の技術が確立すれば、手術中の臓器のダメージ防止だけでなく、急病やけがなどで救急搬送する際、治療開始までの時間稼ぎにも活用できる。例えば脳出血などは、治療が遅れると急速に救命率が下がり、助かっても障害が残る確率が高くなる。冬眠によって社会復帰が可能な「機会の窓」が広がるのであれば、その価値は計り知れない。

応用の可能性はがん治療にも広がる。多くのがんは成長が速いため抗がん剤が効きにくいことがあるが、冬眠によってがんの成長速度を抑えることができれば、じっくり治療できる可能性があるからだ。また、再生医療においても、現在は保存が難しい人工臓器を冬眠状態で保存できるようになれば、移植が必要になった際、迅速に対処できる。

冬眠が普及する時代は来るだろうか。世界的ベストセラーになった劉慈欣のSF小説『三体』には、百年単位の長期冬眠が日常的に行われる世界が描かれている。「長期冬眠が当たり前になれば、人生が長くなる分、人々は社会や地球環境を自分のこととして長期的な視点で考えるようになるでしょう。社会にとって望ましいのでは」。うなずき合いながら、二人の研究者は冬眠の未来に思いをはせていた。

(取材・構成:中沢真也/撮影:大島拓也/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2022年11月14日プレスリリース「安全な心臓血管手術のための人工冬眠の可能性-冬眠様状態の誘導により、虚血から臓器を保護できる-」

この記事の評価を5段階でご回答ください