歳をとると、新しいことを覚えにくくなり、覚えたこともすぐに忘れてしまうことが多くなります。多くの人は「歳だから仕方ない」と諦めてしまいますが、脳神経科学研究センター(CBS)のセンター長でもある影山 龍一郎 チームリーダーは、ある種の遺伝子発現を制御すれば、老化して機能が低下した神経幹細胞を活性化させたり、新たな細胞を増殖させたりすることで、記憶力を回復させられるのではないかと研究を進めています。

新しい神経細胞がほとんどつくられない大人の脳

記憶や学習、認知機能などの働きに重要な神経細胞(ニューロン)は、さまざまな細胞に分化する能力を持つ神経幹細胞からつくられる。神経幹細胞が最も活発になるのは、生まれる前の胎生期。神経幹細胞自身も増殖しながら、どんどん神経細胞をつくり出し(ニューロン新生)、脳が発達していく。

大人の脳にも神経幹細胞はあるが、胎児や子どものように活発ではなく、ほぼ休眠状態にある。若いうちの神経幹細胞は時折目覚めて神経細胞をつくり出すものの、加齢に伴って増殖する能力だけでなく神経細胞をつくり出す能力が徐々に低下し、最終的にはそのどちらの能力もほぼ失われてしまう。こうしてニューロン新生の能力が低下することが、"歳をとるともの忘れが激しくなる"ことと密接に関わっている。

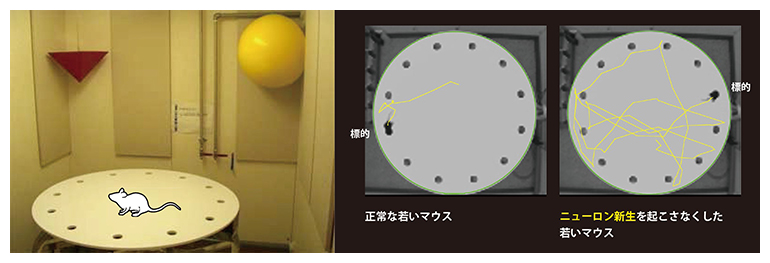

影山チームリーダーは、記憶とニューロン新生の関係を明らかにするため、ニューロン新生を起こさないように遺伝子改変を行った若いマウス(3~4ヶ月齢)に、認知機能と記憶力を調べる避難場所記憶テストを実施(図1)。その結果、正常なマウスは避難すべき穴を数日で学習し、その後も記憶を継続できたが、ニューロン新生の能力がないマウスは学習能力(認知機能)も記憶力も著しく低下していた。

図1 避難場所記憶テスト(バーンズ迷路試験)

12個の穴のうち一つだけ袋が付いている直径1mの丸いテーブルを使い、暗い場所に逃げ込もうとするマウスが、袋付きの穴の位置を学習する能力(認知機能)と記憶力を測定する。正常な若いマウスはトレーニングを開始して2日目くらいから間違えることが少なくなるので、袋が付いている穴の位置を覚えていると分かる。その後、1週間トレーニングを休止してもその位置を記憶していた。一方、ニューロン新生を起こさなくした若いマウスは4日目でも袋が付いている穴の位置を間違えるが、徐々にその回数は減る。しかし、1週間トレーニングを休止した後にはその位置を忘れていた。

老化した神経細胞を若返らせる

老化して、最終的には完全に機能を失ってしまうとしても、大人の脳の中で神経幹細胞は失われていない。ただ眠っているだけなのだとしたら、その眠りから覚ましてやれば脳を若返らせることになるのではないか。そう考えた影山 チームリーダーは、神経幹細胞の活性化に関わる遺伝子を探索することにした。具体的には、遺伝子発現をコントロールする転写因子に着目し、胎生期に強く発現する遺伝子のトップ80と、大人のマウスに強く発現している遺伝子のトップ120を、それぞれ順に調べていった。

胎生期に高発現するものの中では、Plagl2を合成する遺伝子を強制的に発現させると、老化した神経幹細胞が非常に活性化することが分かった。また、成体期に高発現するものの中では、酵素の一つDYRK1Aを合成する遺伝子の発現を低下させると(ノックダウン)、神経幹細胞を増殖させて神経細胞をつくり出す能力が活性化した。

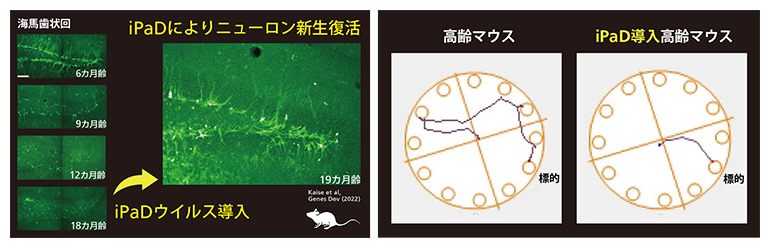

両方が働くことが重要だと捉えてPlagl2の強制発現とDYRK1Aのノックダウンとを組み合わせて活性化する方法を開発、「iPaD(inducing Plagl2 and anti-Dyrk1a)」と命名した。認知機能が低下した高齢マウス(19カ月齢)にiPaDを導入したところ、休眠状態にあった神経幹細胞が目覚めて活性化し、そこから3カ月以上にわたって新しい神経細胞をたくさんつくり続けた。また、避難場所記憶テストでも、これらの能力が明らかに改善していることが分かった(図2)。

図2 高齢マウスに対するiPaD導入による記憶力回復テスト

- 左側:記憶能力に関わる脳の海馬歯状回では加齢とともにニューロン新生が低下するが、19カ月齢というかなり高齢なマウスの海馬歯状回にiPaDを導入したところ6カ月齢並にニューロン新生が回復した。

- 右側:何もしていない高齢マウスとiPaDを導入した高齢マウスに避難場所記憶テスト(バーンズ迷路試験)を実施した際の軌跡。何もしていない高齢マウスは袋が付いている穴(標的)に辿り着くまでかなり迷ったが、iPaD導入高齢マウスは標的に直行している。

「iPaDを導入した高齢マウスでは、神経幹細胞が一気に活性化しました。実験したマウスの19カ月齢はヒトでいうと60歳くらいにあたります。iPaDの導入により、マウスの1カ月齢くらいまで神経幹細胞が活発になったのです。これはヒトでいう10代のレベル。60歳からなんとティーンエージャーまで脳が若返ったんです!」

神経幹細胞を増殖させる仕組みからiPaDへ

神経の発生を専門に研究してきた影山 チームリーダーは、神経幹細胞が自らを増殖させながらさまざまな種類の神経細胞をつくり出すメカニズムを探ってきた。その研究を続ける中で、神経幹細胞が神経細胞をつくるときに必要な遺伝子をいくつも同定している。

その一つである転写制御因子のHes1遺伝子は、ただ発現し続けるだけでは神経幹細胞は増えず、発現量が増えたり減ったりを繰り返して"振動"するときに神経幹細胞が増える。因子がつくられているか(因子となる遺伝子が発現しているか)だけでなく、遺伝子発現の仕方がポイントだということを発見したのである。Hes1遺伝子の場合は1時間で増え次の1時間で減るという2時間周期の"振動"が重要なのだ。さらに、休眠状態にある大人の神経幹細胞では、Hes1遺伝子が高レベルで発現したままの状態にあることも分かった。

「もともとは胎生期の神経細胞の研究をしていて、その中にある休眠状態の神経幹細胞と活発な神経幹細胞の違いを調べたことが発端です。そこから大人の脳も調べるようになり、神経幹細胞のニューロン新生を制御する仕組みを探っている中でiPaDに辿り着きました」

認知症の治療薬開発に向けた取り組みも

アルツハイマー病などの認知症の患者でも神経幹細胞によるニューロン新生が低下し、若年でも認知機能障害や記憶障害を発症することが分かっている。そこで影山 チームリーダーは、アルツハイマー病のモデルマウスにiPaDを導入し、神経幹細胞が活性化して認知機能や記憶力が改善することを示した。

さらに、iPaD導入により、アルツハイマー病の発症に関わるタンパク質、アミロイドβの沈着を抑制することが明らかになるなど、iPaDをアルツハイマー病治療薬に臨床応用する可能性も見えてきた。

「CBSは脳科学に関する新たな知見を見いだす基礎研究が第一ですが、治療ターゲットとして創薬に繋がるような、中枢神経系の疾患の原因遺伝子を見つけた研究者も多数います。センターとしても臨床応用を見据えた研究を強化していきたいと考えています」と抱負を語った。

(取材・構成:牛島 美笛/撮影:相澤 正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2023年5月31日プレスリリース「神経幹細胞の活性状態と休眠状態を制御する仕組み」

- 理研チャンネル「【ニューロスクエア】影山龍一郎 "老化する脳を若返らせる -神経幹細胞の活性化と記憶力回復"」(17分37秒)

この記事の評価を5段階でご回答ください