ポイント

- 瞬間出力2.6ギガワット。従来法と比べ100倍以上強いアト秒パルスを実現

- 2波長合成レーザーを用いた理研独自の孤立アト秒パルス高出力化法を開発

- 今まで観測できなかった電子の動きなど超高速の物理現象の解明に前進

要旨

理化学研究所(理研、野依良治理事長)は、アト秒(1アト秒は100京分の1秒、10-18秒)の時間幅をもつ極短パルスの極端紫外光(XUV)を高効率かつ高強度に発生できる手法を確立し、その手法を用いて卓上サイズでギガワット(GW:1GWは100万kW)の瞬間出力を持つ孤立アト秒パルスレーザーを開発しました。これは、理研 光量子工学研究領域(緑川克美領域長)アト秒科学研究チームの高橋栄治専任研究員、緑川克美チームリーダーらによる成果です。

基礎科学の分野では、原子や分子の動きなどの超高速現象を観測するため、「一瞬だけ光る」パルスレーザー光源の開発が続けられています。パルスレーザーをカメラのストロボのように使うことで、高速で動く対象物を詳細に観察できます。近年、究極の高速運動である「原子内で動き回る電子の動き」を観測することを目指して、世界各国でアト秒パルス光源が盛んに研究されており、多くの研究者がアト秒パルスの時間幅を縮めることにしのぎを削ってきました。しかし、これまでに開発されたアト秒パルスレーザーの出力は大変低かったため、多方面に利用することが困難な状況が続いてきました。

研究グループは、孤立アト秒パルスを発生させる方法である高次高調波発生[1]の励起レーザーに、波長の異なる2つのレーザーを時空間で合成・制御した2波長合成レーザーを使用し、これに理研独自の高調波エネルギースケーリング法[2]を組み合わせることで、XUV領域(光子エネルギー 30 eV)においてパルス幅 500 アト秒、瞬間出力2.6 GWの高強度アト秒パルスの発生に成功しました。従来法と比較すると、100 倍以上の高出力化を実現し、さらに励起レーザー光からアト秒パルスへの変換効率も10倍以上改善しました。本手法は高出力の孤立アト秒パルス発生に革新をもたらします。

今回開発した手法を用いることで、XUVよりさらに波長の短い軟X線域からX 線域において、より時間幅の短く、且つ高強度のアト秒パルスレーザーの開発が可能となります。結果、これまで観測できなかった電子同士の超高速相互作用やアト秒領域での非線形光学研究など、未知の研究領域の開拓に大きな前進がもたらされると期待できます。本研究成果は、英国のオンライン科学雑誌『Nature Communications』(10月25日付け、日本時間10月25日)に掲載されます。

背景

テレビでサッカー中継を見ていると、得点シーンなどがスローモーションで再生されます。選手やボールの動きをゆっくり、あるいは「止めて」見ることができ、なぜそんな結果になったかを詳しく知ることができます。

これと同じように、基礎科学の分野では日常生活で見られる物よりもはるかに速い物理現象を観測するため、これらの現象を止めて見るための「一瞬だけ光る」パルスレーザー光源の開発が続けられています。パルスレーザーをカメラのストロボにように使うことで、人間の目では絶対に追うことのできない原子や分子の動きを見ることができます。またストロボが光る時間幅、すなわちパルス幅が短くなればなるほど、より速い現象を止めて見ることが可能になります。20年程前から、「フェムト秒レーザー」(1フェムト秒は1000兆分の1秒、10-15秒)と呼ばれるレーザーが実用化され、分子が振動する10兆分の1秒から100兆分の1秒程度の時間であれば、その動きを「止めて」見ることができるようになっています。このような研究は,フェムト秒化学などの分野として発展し、その業績により米国のAhmed Zewail(アハメッド ズウェイル)博士が 1999年にノーベル化学賞を受賞しています。

一方、2000年を過ぎると、さらに短い時間幅の光を発生させ、究極の高速運動である「原子内で動き回る電子の動き」を観測するという試みが始まりました。ここで使われるのがアト秒パルス (1アト秒は100京分の1秒、10-18秒)と呼ばれる非常に短い時間で光るストロボです。この分野は「アト秒科学」と呼ばれ、世界各国で盛んに研究されており、多くの研究者がアト秒パルスの時間幅を縮めることにしのぎを削ってきました。

しかし、この10年間で開発された孤立アト秒パルスレーザーの出力は、ナノジュール (1ナノジュールは10億分の1ジュール、10-9J)程度と非常に低くかったため、非線形光学研究などの強い光の場を扱う研究にアト秒光源を利用することが難しく、それがアト秒パルスの応用や進展を妨げてきました(図1)。

研究手法と成果

アト秒パルスを作るためには、高次高調波発生と呼ばれる非線形な波長変換プロセスを使用します。時間的に孤立した(単一な)アト秒パルスを得るには、レーザー電場のキャリアエンベロープ位相[3]を安定化させ,かつ電場周期が数サイクルの特殊なレーザーを励起光として使う必要があります。しかし、このような要求を満たす励起レーザーのパルスエネルギーには制約があり、その結果、高強度な孤立アト秒パルス発生の実現は困難でした。(図1)。

研究グループは、2010年に波長800nmと1300nmのレーザーを時間・空間的に重ね合わせた2波長合成レーザーを利用し、効率よく孤立アト秒パルス作り出す方法を開発しました。2波長合成レーザーを用いることで、簡易に連続的な高次高調波スペクトルを生成させることが可能になり、その結果、パルスエネルギーの大きな励起レーザーを孤立アト秒パルス発生に使用できるようになりました。

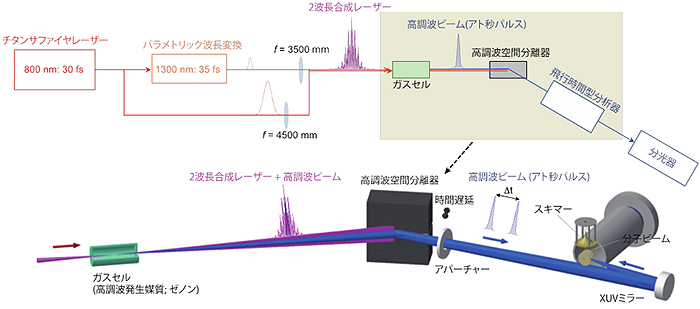

今回、2波長合成レーザーを励起光として用い、これに最適位相整合技術[4]と、理研独自の高調波エネルギースケーリング法を組み合わせたアト秒ビームラインを構築しました(図2)。その結果、これまで実現されたアト秒パルス出力より100倍以上強い孤立アト秒パルスを作り出すことに成功しました。またレーザー光からアト秒パルスへの変換効率を10倍以上改善し、かつ高品質な極端紫外光(XUV)ビームを得ることにも成功しました。

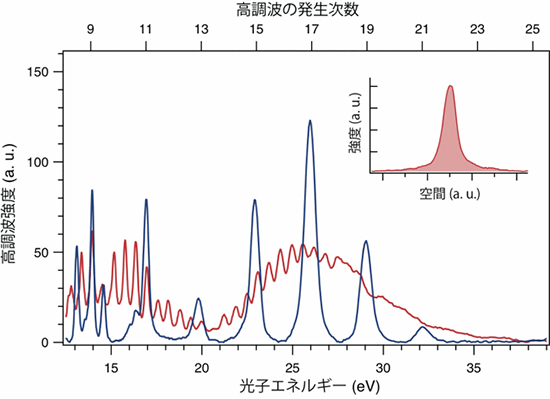

ガスセル内に充填されたキセノンガスから発生した高次高調波のスペクトル(図3)を見ると、単一波長(800 nm)のレーザーを励起光とした場合は離散的な構造を持つのに対して、2波長合成(800 nm + 1300 nm)レーザーを励起光とした場合は、連続的なスペクトル構造を持つことが分かります。特に光子エネルギー が28 eV から 35 eV の領域では、完全に連続な高調波スペクトルが得られており、このスペクトル構造から孤立アト秒パルスが発生していることを間接的に確認することができます。

キセノンガスの圧力を調整して、位相整合条件を 30 eV 近辺に最適化することで、従来法ではナノジュールと低かったパルスエネルギーを、最大で1.3 マイクロジュール(28eV~35 eV 間の合計)にまで高出力化することができました。また、励起レーザーからの変換効率は約1万分の1で、これまで実現された実験値と比べて10倍以上もの効率の改善を達成しました。さらに、発生した高次高調波は、良好な空間分布と0.5ミリラジアンという低いビーム発散角を持ち、高品質なビーム特性も兼ね備えています(図3挿入図)。ビーム品質はイメージングなどへの応用の際に非常に重要な役割を果たすので、今回の手法は、高い品質の高次高調波ビームを得ることができる、という点でも優れています。

次に、得られた高次高調波が真にアト秒の時間幅を持った孤立パルスかを確認するため、自己相関法[5]と呼ばれる手法を使ってパルス幅の評価を行いました。実験では、反射鏡2枚からなる高調波空間分離器により高調波ビームを空間的に2つに分割して(図2)窒素分子ビームに集光しました。ここで、片方の反射鏡を前後させ2つの高調波ビームの通る経路長を変えることで、窒素分子ビームにたどり着く時刻の差(遅延)を変化させます。この遅延時間(Δt)を関数として、窒素分子が高調波を2光子吸収して引き起こされるイオン化信号の強さがどのように変化するかを測定すれば、高調波自身の時間構造(自己相関波形)を知ることができます。

この結果、パルス幅が500アト秒の孤立アト秒パルスが発生していることが明確に確認されました(図4)。これは自己相関法で決定された孤立アト秒パルスの時間幅としては世界最短パルスになります。得られたパルスエネルギーと時間幅から、開発された孤立アト秒パルスレーザーの瞬間出力は 2.6 ギガワットと評価できます。この出力は、自由電子レーザー(FEL)技術[6]で開発された光源と比較して10倍以上高い値です。また発生装置の大きさも卓上サイズで、XUV-FELの光源を普通車に例えると、今回開発された光源の大きさはラジコンカー程度という非常にコンパクトなものです。

今後の期待

今回開発した孤立アト秒パルスの高出力化法は、高い変換効率を保ったままアト秒パルスの出力エネルギーを拡大できる優れた特徴を持ち、軟X線からX線域において高強度の孤立アト秒レーザーを開発する際の指針を与えてくれます。例えば、現在のレーザー技術と研究グループが開発したアト秒高出力化法を組み合わせることで、数100アト秒のパルス幅を保ちながら、XUV域で数10GW出力を持つ光源や、軟X線領域で数100 MW の孤立アト秒パルスの発生が可能になります。

また光源が卓上サイズであることは、大学の研究室や各企業での光源所有を可能とし、短波長光源利用の裾野を広げ、その応用研究を進展させると予想できます。特に従来の孤立アト秒光源では難しかった、強い光と物質の相互作用研究にアト秒パルスを利用できるようになり、アト秒領域の超高速物理現象と非線形光学を組み合わせた未知の研究領域が拓かれるだけでなく、それらを利用して光学の分野に革新的な計測・解析技術や新しい粒子操作技術などがもたらされるものと期待できます。またシード型FEL 技術[7]と孤立アト秒パルス発生法を融合させることで、アト秒パルスシード型FEL といった全く新しい光源が誕生する可能性もあります。

原論文情報

- Eiji J. Takahashi, Pengfei Lan, Oliver Muecke, Yasuo Nabekawa, Katsumi Midorikawa, "Attosecond nonlinear optics using gigawatt-scale isolated attosecond pulses"

Nature Communications, 4:2691 doi: 10.1038/ncomms3691 (2013)

発表者

理化学研究所

光量子工学研究領域 エクストリームフォトニクス研究グループ アト秒科学研究チーム

専任研究員 高橋 栄治 (たかはし えいじ)

お問い合わせ先

光量子工学研究推進室 広報担当

Tel: 048-467-9258 / Fax: 048-465-8048

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.高次高調波発生

高強度の可視レーザー光を、キセノンなどの希ガスにレンズや凹面鏡を用いて集光すると、その可視レーザー光と同じ方向に複数の波長の短い光が発生することが知られている。一般に電磁波を取り扱う分野では、基本の波長の整数分の1の波長の電磁波が発生すると、これを「高調波」と呼ぶ。高強度の可視レーザー光により発生した波長の短い光は、可視レーザー光の波長の奇数分の1(例えば、1/11 や 1/13)の波長になっており、またその分母に入る数が数十以上に達する場合もあることから、「高次高調波」と呼ばれている。 - 2.高調波エネルギースケーリング法

励起レーザー光を長焦点(集光距離を長くする)で緩やかに高調波発生媒質に集光する手法。高調波のビーム品質を損なうことなく出力エネルギーを高出力化でき、中性原子による位相整合技術を組み合わせることで高い変換効率も同時に実現できるという特徴を持つ。これまでにこの手法を用いて、世界最高瞬間輝度の高調波光源が開発されている。

参考: 2005年2月2日プレスリリース - 3.キャリアエンベロープ位相

光のサイクルとパルス幅が同程度になってくると、光電場のピークが飽絡線のピークに対してどのような関係にあるかが重要になる。光の電場の位相(キャリア位相)と飽絡線(エンベロープ)の間の関係から、これをキャリアエンベロープ位相と呼ぶ。 - 4.最適位相整合技術

励起レーザーと高調波の位相速度をそろえることで、高効率な波長変換を行う技術。非線形結晶を用いた波長変換の場合、位相整合技術として、結晶の複屈折を利用する角度位相整合法や、温度位相整合法などが利用されている。一方、ガスを用いた高次高調波発生においては、ガス媒質の分散、励起レーザーの波面変化、媒質ガスのプラズマ分散などを用いて位相整合条件を満足させる。 - 5.自己相関法

光パルスを2つに分け、各パルス間の遅れ時間を変化させながら、2つのパルスが重なった時に物質内に励起される非線形現象を使ってパルス幅を決定する手法。フェムト秒レーザーのパルス幅を決定する際に広く利用されている測定法でもある。 - 6.自由電子レーザー (FEL) 技術

線形加速器とアンジュレーターを用いて、自由電子のビームと電磁場との共鳴的な相互作用によってコヒーレント光を発生させる方式のレーザー。XUV域のFELとしては,理研放射光科学総合研究センター播磨でX-FEL線自由電子レーザー施設「SACLA」のプロトタイプとして開発された SCSS (SPring-8 Compact SASE Source) などがある。

参考: 2008年7月28日プレスリリース - 7.シード型FEL 技術

FELの時間コヒーレンスを改善するため、外部から位相がきれいにそろったコヒーレント光を入れ、この光の位相を種(シード)として電子をそろえて光を増幅するFELをシード型FELと呼ぶ。アト秒科学研究チームは、理研放射光科学総合研究センター、東京大学などと協力し、波長60nm の高次高調波を種光として、2011年にXUV域のシード型FELの実現に成功している。

参考: 2011年1月12日プレスリリース

図1 各研究機関が開発した孤立アト秒パルス光源の出力エネルギーと年代毎の推移

かっこ内に発生したアト秒パルスの光子エネルギーと測定されたパルス幅を示した。今回開発された高出力化法によって、従来と比較して100倍以上の高出力化を実現した。

図2 高強度アト秒パルス発生ビームラインとパルス幅測定装置

波長の異なる2つのレーザーを時間・空間的に重ね合わせた2波長合成レーザーを利用し、効率よく孤立アト秒パルス作り出す方法を開発した。今回、その手法に、理研独自の高調波エネルギースケーリング法を組み合わせたアト秒ビームラインを構築した。

図3 観測された高次高調波の分光スペクトル

- 青: 単一波長(800 nm) レーザーによる高調波スペクトル。

- 赤: 2波長合成(800 nm + 1300 nm) レーザーによる高調波スペクトル。

単一波長励起のスペクトルでは、奇数の次数部(上軸を参照)のみに高調波信号のピークが見られるが、2波長合成レーザーの場合は、28 eV から 35 eV の領域において次数間の隙間を埋めるように高調波信号が現れ、連続的なスペクトルを得ることができる。

挿入図は連続スペクトル(光子エネルギー 30 eV領域)の空間強度プロファイルを表している。

図4 2波長合成 (800 m + 1300 nm) レーザーを励起光として発生したアト秒パルスの自己相関波形

点線は実験的に得られた自己相関波形,実線は数値シミュレーションから得られた自己相関波形.実験値と計算値は良く一致しており、時間的に孤立した(単一の)アト秒パルが得られていることが上の図から確認できる。

下図は上図中央部分(遅延時間 -1.3 fs ~ + 1.3 fs)を詳細(高い時間分解能で)に計測した結果であり、孤立アト秒パルスの時間幅が 500 アト秒であると評価できる。